実験のミスから生まれたプヨプヨ

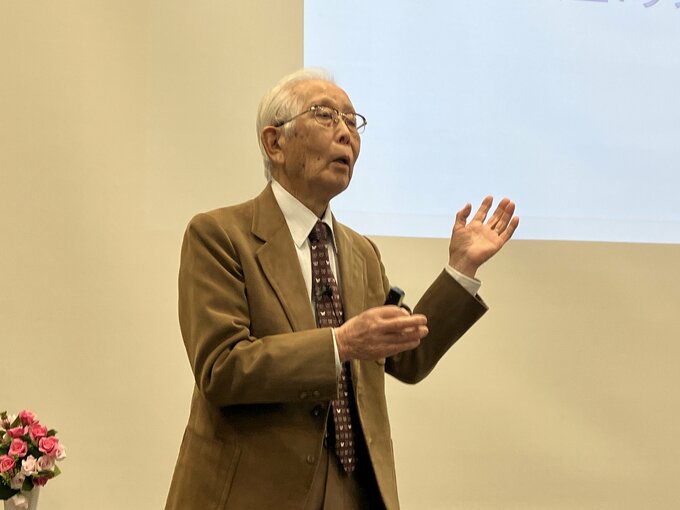

白川さんは「プラスチックは電気を通さない」という従来の常識を覆し、高分子科学に先例のない「導電性高分子」という新領域を開拓したことで、ノーベル化学賞を受賞しています。

実はこの研究、最初は実験のミスから始まったそうです。化学反応を起こす触媒を入れた時、単位を誤ってケタ違いに多い量を加えてしまったら、見たことのないような、黒い雑巾のようなプヨプヨした塊ができてしまった。

失敗なのだけど、「これは一体、どうしてできたのか」を分析し、薄いフィルム状に作ることができたら電気を通すということが分かってきて、結果的に「電気を通すプラスチック」につながっていったのだそうです。「知らないことばかりだから調べてみよう」。昆虫採集の時から考えていた姿勢なんです。

『セレンディップの3人の王子たち』

『セレンディップの3人の王子たち』というおとぎ話があります。セレンディップは、スリランカの昔の名前。セレンディップ王国から旅に出た王子3人が、優れた知恵や洞察力を発揮して、幸運な偶然を手にしていくという物語です。

ここから「セレンディピティ」という言葉が生まれました。「思いもよらなかった偶然がもたらす幸運」「幸運な偶然を引き寄せる能力」みたいな意味で使われます。

私は、「ちょっと覚えにくい言葉だな」と思っていましたが、セレンディップというスリランカの昔の名前に由来していると思ったら、「なるほど、そういうことか」と思いました。白川さんはそのセレンディピティが研究にとって非常に重要だということを話していました。

白川:偶然フィルムが見つかって、プラスチックでも金属になるような物質が見つかったので、それがノーベル賞につながったというわけですけれども、この「セレンディピティ」というのは実際には偶然とか失敗がきっかけで、当初目的は別にあったけど、目的以上に素晴らしい発明・発見をする能力だとされているわけです。例えばニュートンがリンゴの実が落ちるのを見て万有引力を発見したとか(これはいろいろ議論がありますが)、レントゲンがエックス線を発見した、フレミングがペニシリンを発見したとか、ワットによる蒸気機関の発明、コロンブスが逆回りで新大陸を発見したとか、物理とか生物学とか、あるいは工学、それから人文科学の領域でも、セレンディピティという言葉があるのです。

チャンスが「恋をする」相手とは

白川:アメリカの物理学者ジョセフ・ヘンリーはこんなことを言っています。「偉大な発見の種は、いつでも私たちの周りを漂っている。ただそれが根を下ろすのは、待ち構えている心だけである」と。フランスの科学者ルイ・パストゥールも「チャンスは、待ち構えた知性の持ち主だけに、恋をします」と言っています。いずれにしても、好奇心が旺盛で、認知力が強い。ということは、まだ知らないことや珍しいことについて「もっと知りたい」と心を動かされるということです。