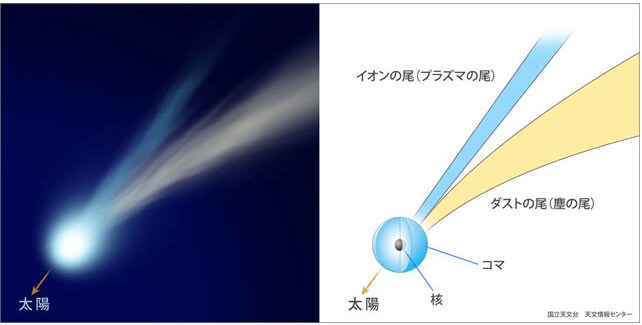

■彗星とは 国立天文台

簡単に言えば「核(彗星本体)の表面の物質が太陽風に飛ばされるため尾のように見える」のが彗星。そのため尾は常に太陽とは逆の方向に伸びます。

太陽に近ければ太陽風に飛ばされる量が多いため尾が長く明るく見え、遠くなれば飛ばされる量が減り尾が短く見えづらくなります。

彗星は太陽でスイングバイ(引力を利用して軌道を変え飛び出す)して遠ざかり、いずれ太陽に戻ってきてまたスイングバイする・・・と考えられています。

※TUY情報カメラ撮影(山形市)

以下、国立天文台の解説です。

夜空にぼんやりと輝き、地球に近づくとほうきのような長い尾をひく彗星は、その姿から「ほうき星」とも呼ばれます。

彗星の主成分は水(氷)で、表面に砂がついた「汚れた雪だるま」にたとえられます。太陽に近づくと、その熱で彗星本体(核)の表面が少しずつとけて崩壊します。そのときに本体の氷が蒸発し、ガスと塵も一緒に表面から放出されます。その結果、彗星の本体がぼんやりとした淡い光に包まれるように輝いて見えます。これは「コマ」と呼ばれます。

※彗星イメージ 国立天文台

さらに、本体から放出されたガスと塵がほうきのように見える「尾」を作ります。彗星の尾は、その成分と見え方から大きく2種類に分けられます。