皆さん、食事を食べきれなかった時どうしていますか?

フードロスを減らす対策について国でも検討が進む中、お得で便利なサービスも登場しています。

食べ残しによるフードロス削減へ ガイドラインの骨子案は

小笠原亘キャスター:

飲食店などでの食べ残し、これを持ち帰るためのガイドライン作成に向けた検討会が行われました。

まず現状を見ていきます。日本のフードロス量の推移ですが、2000年を境に右肩下がりに減り続けているという状況の中で、最終的な削減目標は2030年に489万トンと、これは2000年の半分の数になります。2022年の数字を見ると、もう削減目標を達成してるのではないかと感じますが、これは新型コロナウイルスの影響によるものなので、今後の推移を見ていかなければなりません。

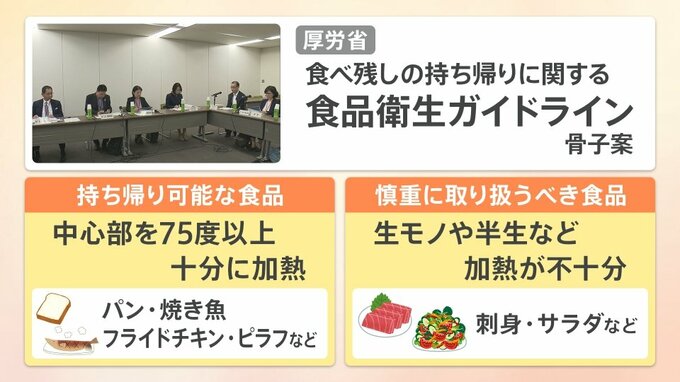

そんな中で、厚生労働省が飲食店での食べ残しを持ち帰るためのガイドライン、骨子案をまとめています。

まず、持ち帰り可能なものとしてこのようなものを挙げています。中心部を75度以上に十分に加熱したもの。例えばパンや焼き魚、あるいはフライドチキンやピラフといった皆さんが想像のつくものだと思います。

一方で慎重に取り扱うべき食品は、やはり生物や半生な物など加熱が不十分なもの。刺身やサラダといった水が出るものになります。最近はやっぱり暑さもあるので、暑さによっても判断しなければなりません。

実は、この食べ残しを持ち帰る文化は海外では当たり前です。

海外旅行をしたことのある方は分かると思うのですが、アメリカは注文するととにかく量が多い。ですから、食べ残しをすると帰り際にスタッフから「持ち帰りませんか」と専用ボックスが置かれるという状況になっています。

アジアで見ると台湾でも同様です。外食が非常に安いため、量を多く注文します。余っても持ち帰る文化が台湾にもあり、打包(ダーバオ)といいます。包むという漢字が入っていますが「包んでください」という意味があります。

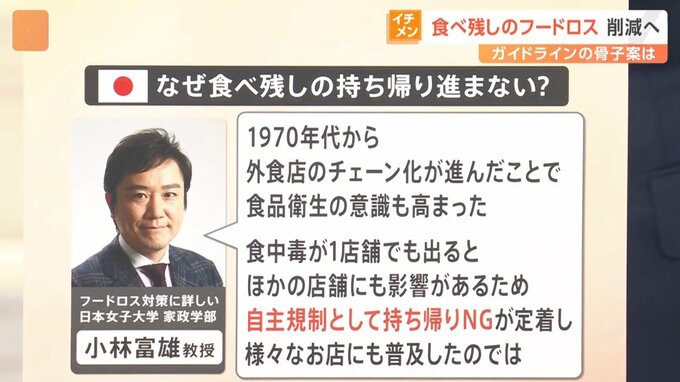

なぜ日本では食べ残しの持ち帰りが進んでいなかったのか。

日本女子大学家政学部 小林富雄教授

「1970年代から外食店のチェーン化が進んだことで、食品衛生の意識も高まった。食中毒が1店舗でも出ると、他の店舗にも影響があるため、自主規制として持ち帰りNGが定着し、様々なお店にも普及したのではないか」

今回は国が旗振り役をするということで、今までは店側が自主規制をしていた背景があります。そして骨子案の中で重要なのは、「料理を容器に移し替える作業などは持ち帰る人の自己責任が前提」ということで、店任せにしてはいけません。

井上貴博キャスター:

お店で食べきれなかったときに昔から親が自然と持ち帰る家庭だったので、未だに持ち帰ろうとするのですが、今は逆に店員さんに止められることも結構あります。このようなガイドラインで店側の責任はないということを指針で示すなど、そこの線引きがあると少しは日本でも持ち帰りの文化が進んでいくのかなと感じます。

ホラン千秋キャスター:

今でも持ち帰りたいとお願いすると「容器をお持ちしますね」と言ってくださる飲食店もあります。食べきれないと残すのも勿体ないし、だからといって少なく注文できるわけでもないお店だとすごく悩むので、自己責任という部分もありますが、持ち帰りが進んだらいいなと個人的には思います。