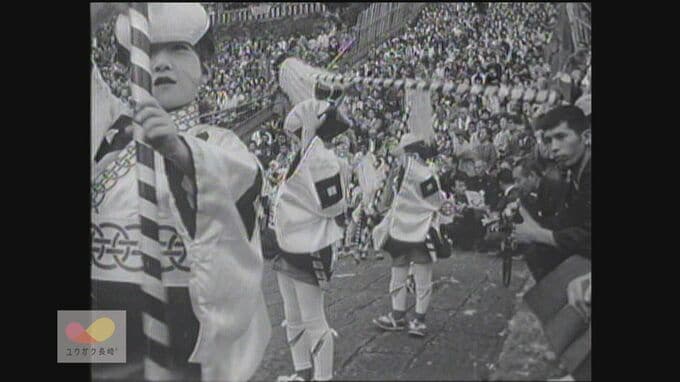

ちょっとひととき…懐かしい “昭和の長崎”を感じてみてください。NBCライブラリーに残る 昭和30年代の貴重な映像の一コマです。

10月7日は長崎市諏訪神社の秋の大祭「長崎くんち」の前日=開幕日です。

長崎くんちは、江戸時代の寛永11年(1634年)から続く、長崎の氏神「諏訪神社」の秋季大祭。長崎奉行の援助もあって年々盛んになり、奉納踊には異国情緒あふれる衣装や文化が取り入れられ、江戸時代から豪華絢爛な祭りとして知られていました。

長崎くんちで奉納踊りを行う踊町は現在58ヵ町あり、踊町の当番は7年に一度回ってきます。

今年は7つの踊り町が出演しますが、このうちの4か町は今からちょうど60年前の昭和39年(1964)にも奉納踊りを披露しました。

60年前のこの日はあいにくの小雨模様となり、予定より15分遅れて午前7時15分から奉納踊りが始まりました。

一番手は麴屋町の川船で、勇壮な船回しが観客を魅了しました。

続いて登場したのは銀屋町。

当時の出し物は本踊り「奴道中」でしたが、昭和60年(1985)から鯱太鼓になりました。

このあと西浜町・龍船の豪快な船回しで会場は一気にヒートアップ。

八幡町の山伏道中・剣舞のあと特別参加の龍踊で最高潮に達しました。

この日のクライマックスは、3体の神輿が諏訪神社石段を一気に駆け下りる「お下り」。

諏訪神社の本殿から諏訪、住吉、森崎のご神体を乗せた神輿が長坂を駆け下り、大波止の御旅所に向かいました。

放送局が撮影した 長崎の映像を配信している“ユウガク”より