ようやく涼しくなってきましたが、まだまだ油断できないのが秋の食中毒です。実は、10月の発生件数が多くなっています。一体、なぜなのでしょうか。

10月の食中毒の発生件数は8月の約1.7倍…“残暑バテ”も影響か

日比麻音子キャスター:

ようやく涼しくなってきた時間帯もあるなかで、まだまだ油断できないのが秋の食中毒です。

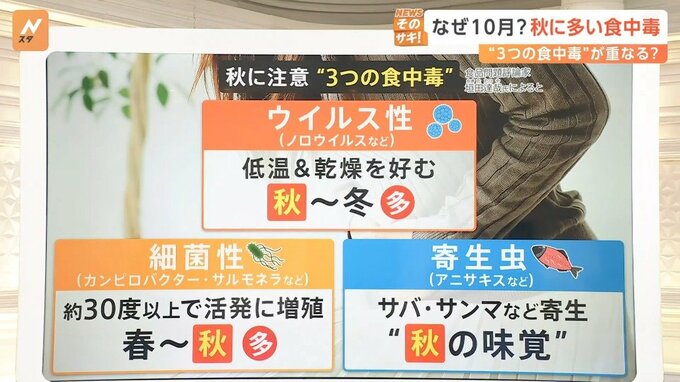

食品問題評論家の垣田達哉さんによると、食中毒は大きく分けて、次の3つの要因が多いということです。

●ウイルス性(ノロウイルスなど)

低温や乾燥を好むので、秋から冬にかけて多くなる傾向

●細菌性(カンピロバクター、サルモネラなど)

約30度以上で活発に増殖し、春から秋まで多い傾向

●寄生虫(アニサキスなど)

サバやサンマなどに寄生していることもあるので、まさに“秋の味覚”に注意

続いて、食中毒の発生件数のデータ(出典:厚生労働省「食中毒統計」)をみていきます。2019~2023年までの過去5年間の平均では、10月の発生件数は104件と、実は8月の約1.7倍になっているのです。

山内あゆキャスター:

夏がようやく収まってきたので、私はお弁当に保冷剤を入れるのをやめていました。

産婦人科医 宋美玄さん:

やりましょう、それは!私の家は1年中入れています。

日比キャスター:

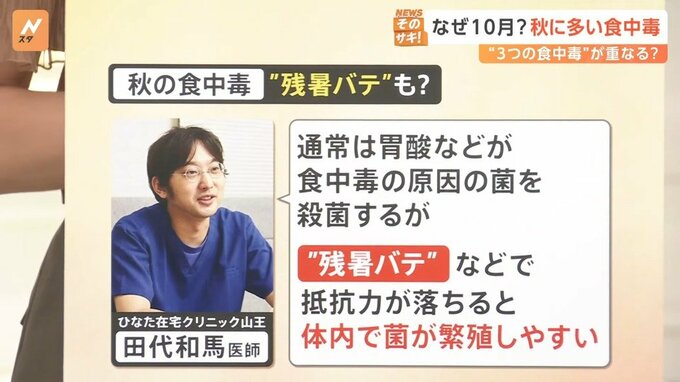

ひなた在宅クリニック山王の田代和馬先生にも聞いてみたところ、この時期には“残暑バテ”もあるということです。「通常は胃酸などが食中毒の原因の菌を殺菌するが、“残暑バテ”などで抵抗力が落ちると、体内で菌が繁殖しやすい」といいます。

産婦人科医 宋美玄さん:

それは結構、意外でした。細菌性の食中毒にカンピロバクターとありましたが、最近はグルメブームで、生焼けのハンバーグや鶏の刺身、たたきなどが取り上げられていますよね。医師の目線から「それは危険だろ」と思って見ていました。

日比キャスター:

安全な、訓練などを受けた店舗ならまだ…。

産婦人科医 宋美玄さん:

でもハンバーグなどはミンチ肉なので、やはり駄目ですね。

日比キャスター:

夏はどうしても暑いですし、食中毒に気をつけなければと思いますが、今まさにこの季節が重要ということです。

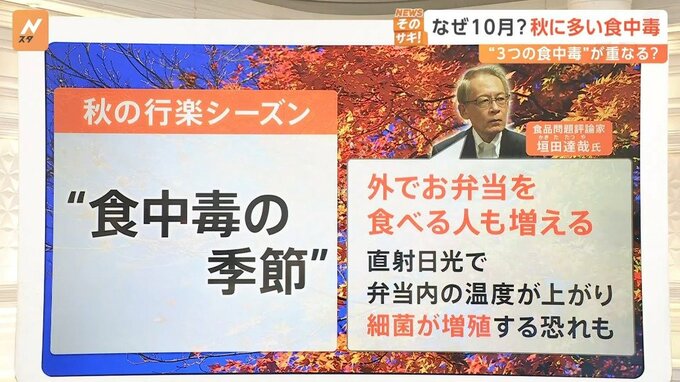

秋の行楽シーズンは、“食中毒の季節”とも考えられます。食品問題評論家の垣田さんいわく「外でお弁当を食べる人も増える。直射日光で弁当内の温度が上がり、細菌が増殖する恐れもある」とのことです。

涼しくなってくると、バーベキューの季節に食中毒が増えることもありますが、こういうところも気をつけていただきたいと話していました。