様々に語られる河童の姿

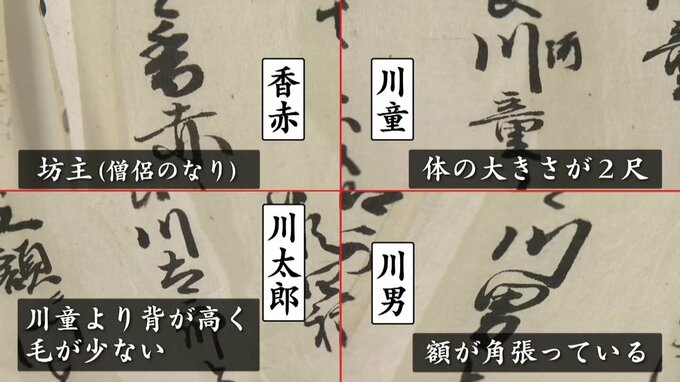

古文書には、4種類それぞれの大きさや身体の特徴が書かれています。

『川童(かわわらわ)』:体の大きさが2尺(約60cm)

『川太郎(かわたろう)』:川童より背が高く毛が少ない

『川男(かわおとこ)』:額が角張っている

『香赤(こうあか)』:坊主(僧侶のなり)

鷲崎さん「これを見ると、私たちも河童がいるような気がしてくる」

なぜ、熊本各地で河童が語り継がれているのか。熊本大学の鈴木准教授はこう語ります。

鈴木准教授「豊かな水資源は熊本の大きな宝。そういう恵みを与えてくれるような水の神様に対する祈り、感謝の気持ちを、全国各地から信仰を集める水の神様が熊本にある」

その水の神様として伝わっているのが苓北町の志岐八幡宮であり、菊池市の天地元水神社なのです。

『河童』とは何者なのか

鈴木准教授は、河童は「信仰心が具現化したものの象徴」だと考えています。

鈴木准教授「水難事故の防止はもちろん、水に対する様々な人々の祈りに応えてくれる。こちらからは見えなくても、河童からはずっと見られていると思いますね」

川遊びをしているとき、川の近くを通ったとき。どこからか、視線を感じないだろうか…。河童が、あなたを見ているのかもしれません。