人生において避けられない一大事である「相続」。30~40代から対策を始めたほうがいい理由や「遺留分」「2次相続」など特に注意すべきポイント、相続税の軽減方法などを専門家が解説します。

遺産はこのように分割される…でも「遺留分」には注意

そもそも相続対策は何歳ごろに始めたほうが良いのでしょうか?三菱UFJ信託銀行MUFG相続研究所の玉置千裕さんは「早いに越したことはない」と言います。

その上で、まとまった資産があることが多い60~70代、その子ども世代にあたる30~40代ごろから本格的に考えると良いとアドバイスします。

不動産運用のコンサルサービスを手がける株式会社ヤモリ代表取締役の藤澤正太郎さんも「亡くなった後に“この不動産どうするの?”と、時すでに遅しで後悔される方も多い」と話します。それを踏まえて「現役世代、若い世代こそ興味持って親世代に相続の話を持っていければ」と勧めます。

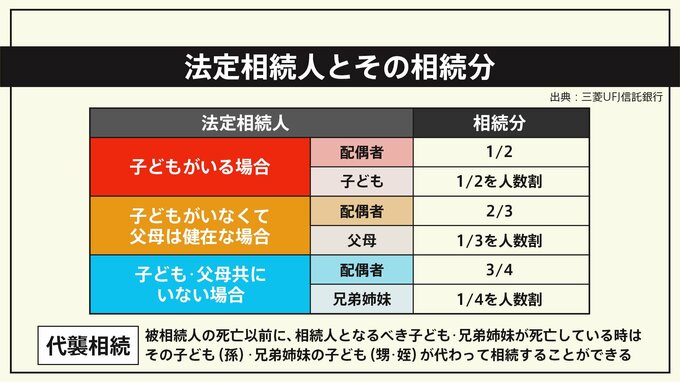

では相続を考える上では何を知っておくべきでしょうか?まずは亡くなった人の財産がどのように分割されるかが重要で、ポイントとなるのが遺言書の有無です。遺言書がない場合、民法で定められた「法定相続人」となるのは配偶者や親族です。

例えば配偶者と子供がいる場合、遺産分割協議を経て配偶者は遺産の半分を受け取り、残りの半分を子供たちで分割することになります。子供や両親がいない場合、配偶者は4分の3を受け取り、兄弟姉妹が残りの4分の1を分割する形になります。

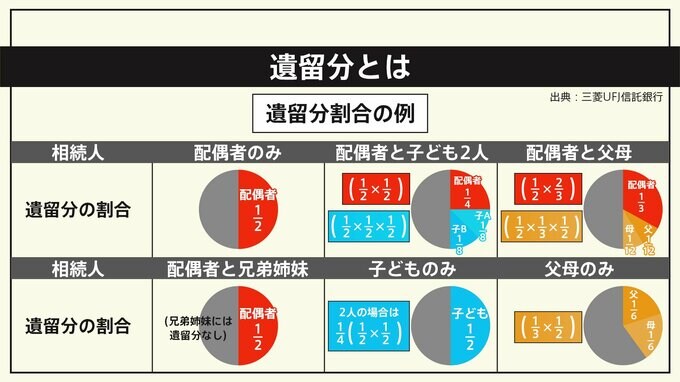

正しく作成された遺言書は遺産の分配方法を事前に指定できるもので、法的拘束力を持ちます。ただし「遺留分」という民法の規定により、法定相続人には最低限の相続分が保障されている点にも注意が必要です。

仮に遺言書で特定の相続人に全ての財産を譲ることを指定しても、その他の相続人が遺留分を請求できる可能性があるのです。遺留分の割合は相続人が配偶者と子供の場合、合わせて法定相続分の半分となります。