■「新増設は想定していない」を一貫してきた歴代政権だが…

なぜ大転換と受け止められるのか。「3.11」からの経緯を振り返ります。

2012年、事故の教訓から当時の民主党政権は「2030年代に原発稼働ゼロを目指す」エネルギー政策を決定しました。

その後2014年、政権を奪還した安倍総理は、原発を安定的に電力受給できる「重要なベースロード電源」と位置づけましたが「新増設は想定していない」としてきました。

さらに岸田総理になってからは、2022年6月、それまで「原発依存度を可能な限り低減する」としていた方針について「最大限活用する」と、“原発回帰”へのトーンを強めましたが、それでも新増設は「想定していない」と繰り返してきました。今回歴代総理が貫いてきた新増設の否定を、岸田総理は一転させたというわけです。

■”事故のリスクは低い”…次世代型の原発「小型モジュール炉」とは

原発の活用は、2010年度は25パーセントでしたが、2011年の事故の後からは大きく減っていて、2020年度では4%になっています。政府は、まずは再稼働によって、2030年度には2割程度に増やす目標を掲げています。

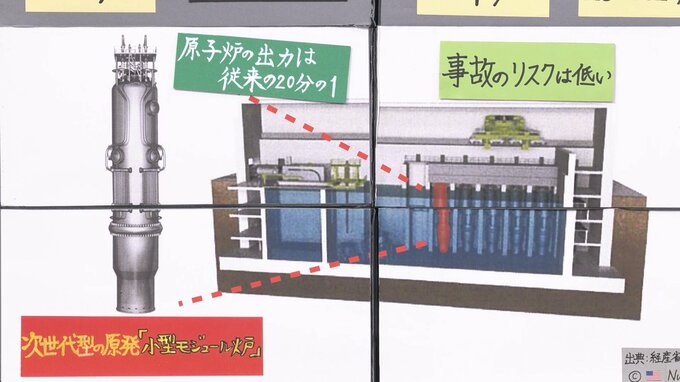

そんな中、今回浮上したのが次世代型の原発で、その候補の1つとみられるのが「小型モジュール炉」です。 開発を進めるアメリカの小型原発メーカーの場合、原子炉の出力は従来の原子炉の20分の1ほど。それをいくつも並べてプールに沈める構想で、小型のため熱を逃がしやすく、放射性物質を環境中に放出するような事故のリスクが低いとしています。

開発を進めるアメリカの小型原発メーカーの場合、原子炉の出力は従来の原子炉の20分の1ほど。それをいくつも並べてプールに沈める構想で、小型のため熱を逃がしやすく、放射性物質を環境中に放出するような事故のリスクが低いとしています。

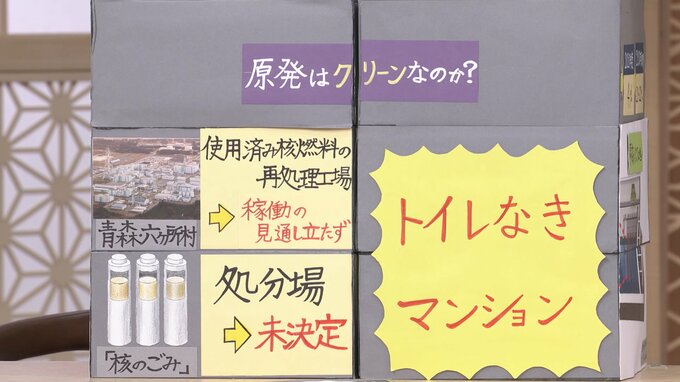

■政府が原発のメリットとする「クリーン」に疑問

もともと国は、原発のメリットについては「クリーン」としてきました。しかし、原発から出る使用済み核燃料の再処理工場を動かせる見通しはなく、また、高レベル放射性廃棄物・核のゴミの処分場も決まっていません。原発は“トイレなきマンション”とも言われているのです。次世代型の小型モジュール炉にしたところで、この問題は残ります。 岸田総理が打ち出した原子力政策の転換は、国民から理解を得られるのでしょうか?

岸田総理が打ち出した原子力政策の転換は、国民から理解を得られるのでしょうか?

(サンデーモーニング 2022年8月28日放送より)