為替ストラテジストに聞く 今後の円相場は!?

三井住友信託銀行の瀬良礼子さんは、今後の円相場についてこう語る。

三井住友信託銀行 マーケット・ストラテジスト 瀬良礼子氏:

投機筋のポジションなどは、実はもう先週の火曜日時点でマックスの円売りポジションの4割ぐらいも縮小され、6割ぐらいまで減っていたので今回の日銀(の決定)を受けて急激に円売りが逆方向に買い戻されたのではないか。再び160円を試しに行くような局面はもう相当遠のいたと見ている。2週間ぐらいの中で人々が冷静さを取り戻して、(1ドル=)142円ぐらいで止まるのではないかと考えているが、一時的に本当に瞬間的に140円割れて130円台も可能性はゼロではない。

日銀0.25%に利上げ 円安が物価の上振れリスクに

日銀が決めたことは、「政策金利を今の0~0.1%程度から0.25%程度へと追加利上げする」「国債の買い入れ額を現在の月6兆円規模から2年間の間に3兆円程度にまで半減させていく」という2つのこと。

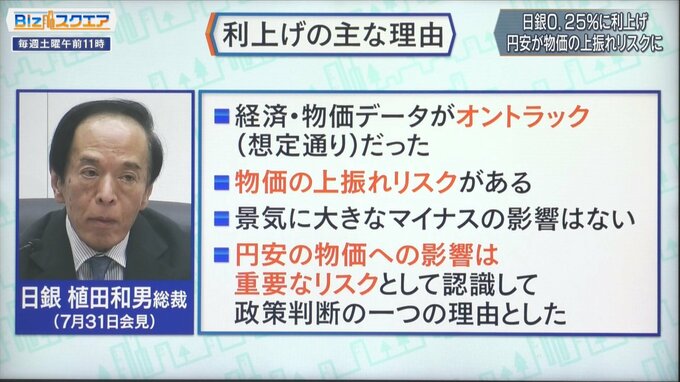

利上げの理由について植田総裁は、「経済物価データがオントラック予想想定通りだった」「物価の上振れリスクがある」「景気に大きなマイナスの影響はない」「円安の物価への影響は重要なリスクとして認識して政策判断の一つの理由とした」と発言した。

――当初9月利上げの方が有力視されたが、日銀はなぜ今回、利上げに踏み切ったのか。

東短リサーチ 社長 加藤出氏:

金融政策のスタンスを大きく変えて円防衛方向に振ってきたと思う。今まで国債金利の安定の方を重視し、円安が進んでもそちらは見ないようにしてきたが、(1ドル=)161円近辺にいって、政府も介入するという流れの中で、かつ政府も与党も利上げを促した。政治サイドがそこまで利上げしていいというのは、多分100年に一度あるかないかのことだ。

――財界も政界もみんな「利上げしていい」と言ってくれていて、それでも日銀がやらなかったら何なのかという感じではあった。

東短リサーチ 社長 加藤出氏:

それだけ円安が厳しかった。普通、中央銀行は為替レートに直接的には関わらないが、実際、日銀の金利がインフレとのバランスにおいて低すぎるので、日銀の政策が円安の要因の大きな一つになってしまっていたことは事実なので、今回の「利上げ」および、「先行利上げがあり得る」ということをはっきりいってきたのは、為替市場への牽制が目的だろう。

日銀は、「為替が目的」とはいえないが、それが本音で、「円防衛利上げ」ともいえる。それに伴い、利上げの説明が大きく変わってきている。これまでは「2%の物価目標が安定的・持続的に実現する」ということが利上げの条件で、少なくともその達成の確度が上がることが条件だといっていたが、今回はそういう説明ではなく、「物価の上振れリスク」や、「金利の緩和の状態を調整する」などの言い方が出てきた。

東短リサーチ 社長 加藤出氏:

「物価の上振れリスクがある」とはっきり言ったのは、植田総裁になってから初めて。2023年は「待つことのリスクは大きくない」とまで言っていたが、しっかり転換した。為替への警戒感が無視できなくなり、「円安の物価への影響は重要なリスク」というのは、企業の価格設定行動が変わってきたことで、円安になると値上げが増えやすい」と言っている。

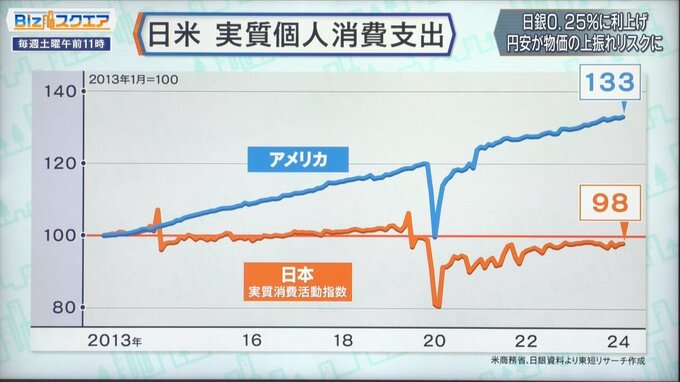

円安、輸入物価への警戒感をあらわにした植田総裁の記者会見だったが、その背景にあるのが「円安による消費の低迷」か。日米の消費の水準をみると、黒田前総裁時代の2013年1月を100とすると、アメリカはコロナ前のトレンドを維持しているのに対し、日本は停滞した状況にあるのがわかる。

――日本の「実質消費活動指数」は、2013年よりまだ低い。

東短リサーチ 社長 加藤出氏:

これだけの緩和策を10数年やってきても、GDPの半分以上を占める消費には思ったような効果がなく、むしろ停滞しているというのはなぜかというと、低い金利を維持することで事実上円安誘導してきた面は、黒田前総裁の頃からあったと思う。それによって円安になって生活コストが上がってしまう、そして賃金の上昇が追いつかないので消費が停滞してしまい、何のために緩和をしてきたのかよくわからない状況にもなってきている。

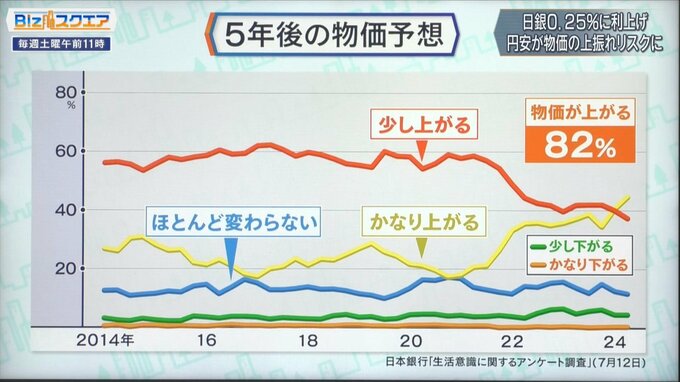

そうした中、「5年後の物価について」という日銀の生活意識アンケートを見ると、「上がる」と回答した人が圧倒的に多く82%。さらに物価が上がり始めた2022年前後から、「かなり上がる」という人が急増して、ついに「少し上がる」を抜いた。

東短リサーチ 社長 加藤出氏:

この時のアンケートで「今の暮らしにゆとりがあるか」と聞いたところ「ゆとりがなくなってきた」という回答が増えてきた。理由は「物価が上昇しているから」。円安から来ている打撃は、家計部門でかなりある。食品価格は、過去3年で累積16%上がっている。あとエネルギーも過去3年で17%上がっている。食料やエネルギーは自給率が低いので、円安は輸出企業の業績は良くするが、家計部門に直撃してしまうのでバランスを取らないとまずいということだと思う。

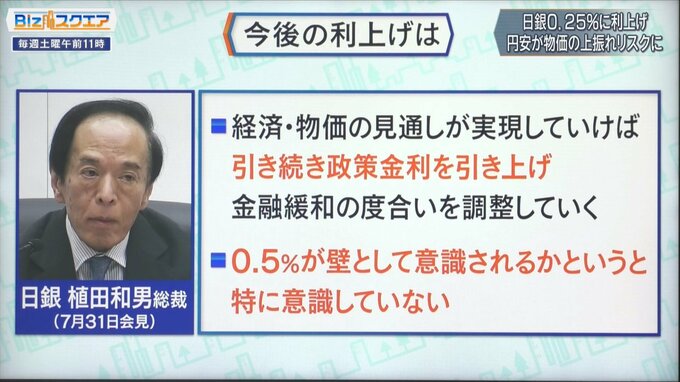

今後について、植田総裁は「経済物価の見通しが実現していけば、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく」「0.5%が壁として意識されるかというと特に意識していない」と発言した。

――引き続き政策金利を上げていくと、はっきり言った。どこまで上げるつもりなのか。

東短リサーチ 社長 加藤出氏:

日銀は「経済物価の見通し」を3か月ごとに出している。次の見通しが出るのが10月、その次は1月だが、「その都度、上げていくのか」とマーケットは思ってしまうが、「そう思わせても構わない」と思って(日銀は)言っている。為替に対する牽制だろう。

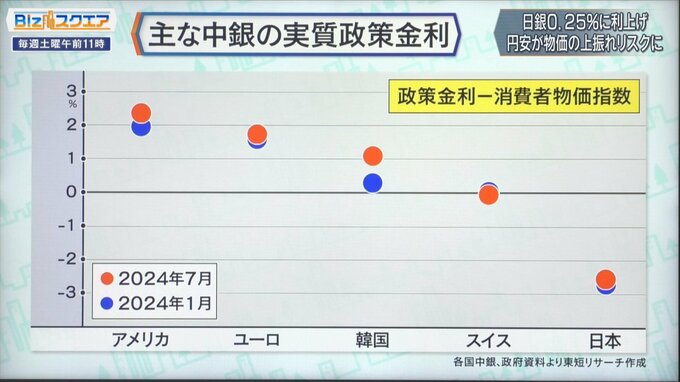

日銀がいう「金融緩和の度合いを調整していく」とはどこまでなのか。各国の実質金利を見ると、日本は名目金利を上げて、マイナス金利を脱出したが、物価上昇率が高くなっているので、それを引いた「実質金利」はものすごく深いマイナスになっている。

東短リサーチ 社長 加藤出氏:

これが円安の一つの要因でもあると思う。例えば0.5%ぐらいに上げたとしても、インフレは急に大きく下がらないだろうから、少し上がるぐらいで、相変わらず深いマイナスだ。

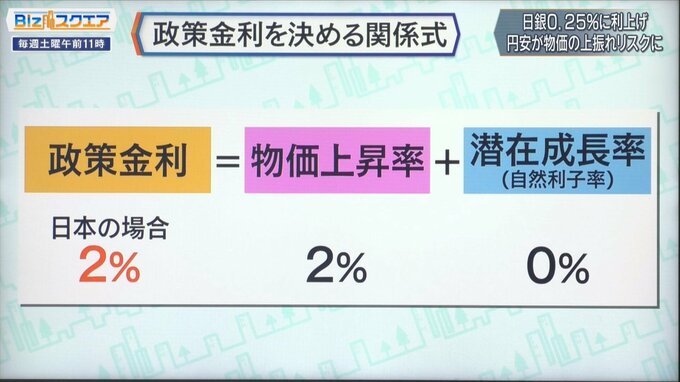

そうすると、一体どこまで上げるのだろうかということになるが、よく経済学の世界で政策金利を決めるときには、実際の物価上昇率と潜在成長率から割り出されるという話があり、例えば「物価上昇率」が2%で、「潜在成長率」が0%なら「政策金利」は2%ぐらいが適当だと数式がある。

――日本はどれくらいの政策金利が望ましいのか。

東短リサーチ 社長 加藤出氏:

日銀が最近言っている「経済にとって中立的な金利」からの推測だが、刺激的でもなく引き締め的でもない中立でインフレ(物価上昇率)2%ぐらいだとすれば、1~2.5%ぐらいの幅はあり得る。ただ2%以上になると、色々問題が出てきてしまう。国の財政も利息の支払いが大変になり、変動金利で住宅ローン借りている人も大変になり得る。また金利が上がると収益上やっていけない中小企業が急に出てくるとそれはそれで問題だ。かといって、あまり低い金利ではアメリカの経済が落ち着いてくると、また円安が復活してくるということもあり得る。日銀は、先週の水曜日の時点までは1%ぐらいまでの利上げは、現実的に見ていたと推測する。

――そんなに上げられるのか?

東短リサーチ 社長 加藤出氏:

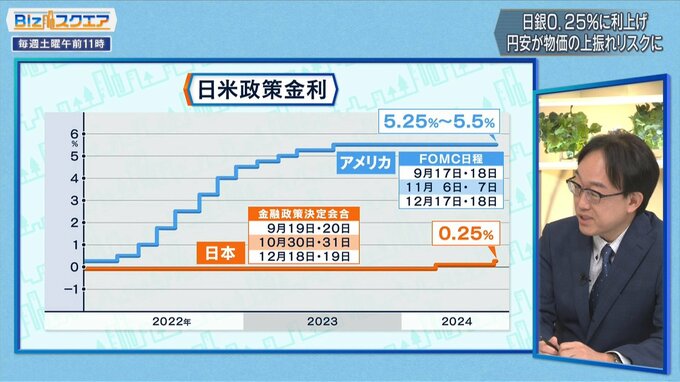

水曜日の時点まではアメリカ経済はソフトランディングでいけるであろうと。FRBが利下げをしていくとアメリカ経済はちょうど良くなるであろうということを前提にすれば1%ぐらいまで上げられると見ていたのではないかと思う。ただアメリカがこうなってくると(景気後退懸念)、今はまだ様子見だと思っているのではないか。

――実際にアメリカの景気が悪くなって、日本の景気も悪くなってきたら利上げどころではなくなるという意味で、滑り込んで利上げしたような感じだ。次は12月まで0.25%をさらに追加利上げという見通しもあったが、一旦小休止という感じか。

東短リサーチ 社長 加藤出氏:

急にアメリカ経済に悲観論が出てくる前であれば、植田総裁の説明からすると早ければ10月の次の利上げもあり得るかなと思っていたが、アメリカのFRBが9月に0.5%の利下げをするなら、アメリカの状況を見極めなくてはならないので、10月(利上げ)の確率は下がる。年内もできるかどうかは、アメリカの経済がどこで落ち着いてくるかとそこにかかっている。場合によっては、ここで打ち止めになってしまう可能性もある。

(BS-TBS『Bizスクエア』 8月3日放送より)