駅前の“広場化”で撤去された『黒の女神像』

今回、実験の対象となっているエリアはどのような歴史をたどってきたのでしょうか。近代大阪の美術史に詳しい、大阪大学の橋爪節也教授に聞きました。

(大阪大学 橋爪節也教授)

「南海のなんば駅前というのが広場になってる。待ち合わせをしていたり、あるいは荷物を運んだり、色んな人々がクロスする場所としてこういう広場が機能していたと思います」

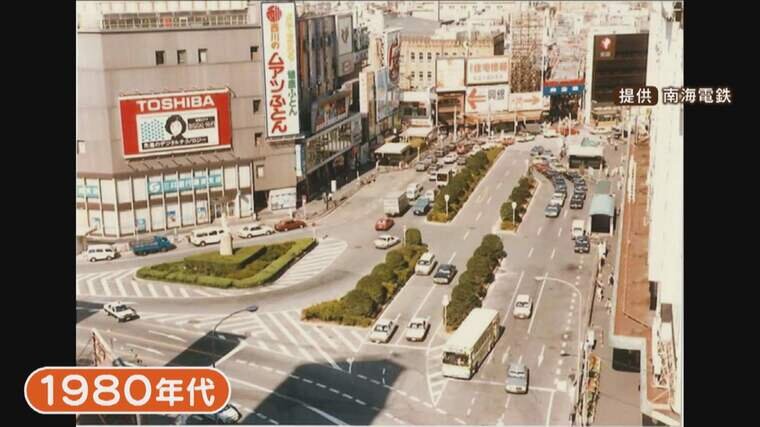

その後、車中心の社会になり、広場のど真ん中が車道だった時代を経て、近年では、選挙があるたびに街頭演説の聖地として人を集めてきました。

橋爪教授は、歩行者を中心にする取り組みについて、どう評価しているのでしょうか。

(大阪大学 橋爪節也教授)

「グルグル人が回るのがミナミの特質。地下街と地上と複雑に重なり合ってる空間がありますから、新しい人が地上に出て、そこで周回する、1つの要素としての空間を作ってみるということなんじゃないかと思います」

さて、今回の実験では、道があったところにテーブルやイスが置かれた一方、普段であればあった植栽が取り払われていました。

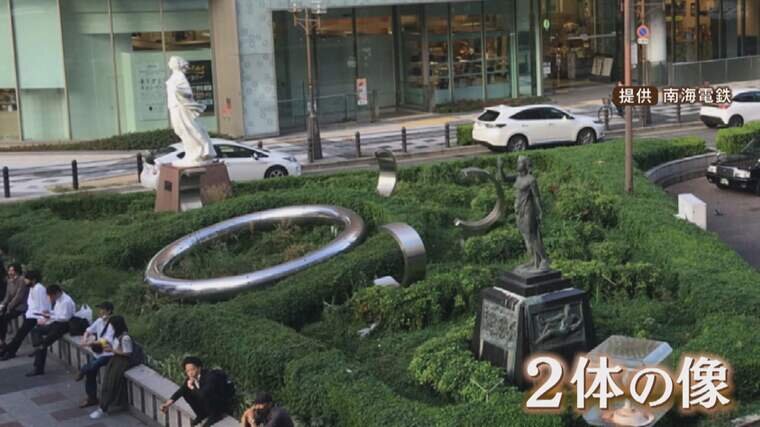

その他にも動きだした実験の裏で、ひっそりと姿を消したもの、それは“白と黒の2体の像”でした。

(広場を訪れた男性)

「銅像かなんかあったんちゃうかな。(どんな銅像でした?)そこまで覚えてない」

そのうちの1体、黒い「平和の塔・女神像」は、数奇な運命を辿っていたのです。戦前にあった、大阪の中心を示す「中心標」という塔のかわりに、戦後、平和を願って建てられた女神像。地元商店街などによると、府民らの寄付によって1950年に設置されましたが、1973年の「大丸」の拡張工事に伴って、戎橋の北詰め、当時の「キリン会館前」に移設されます

しかし、戎橋の架けかえに伴い一時撤去。2009年、なんば駅前に3か所目として設置されていたのでした。

今回の実験中に再び撤去された黒の女神像について、橋爪教授は次のように話しています。

(大阪大学 橋爪節也教授)

(Qまた引越しになるのでは?)これはね、大阪でよくあることなんですけど、『平和を願う』というのでそこに女神像を作ったと思うんですけど、段々と当初の目的が薄らいでいくと、『なんかあれ置いてあるけどいつから置いてあるんや。邪魔やな』とかね。街の歴史、地域の歴史と、その時代に生きた人の気持ちがそこにこもっているわけであるから。(移設は)慎重にやった方が、本来の街の発展に繋がるのではないかと思います」

「平和の塔・女神像」は現在、市内の倉庫で保管されていると言います。

(社会実験事務局 寺内雅晃さん)

「一旦は、少し保管場所に移動させていただいて、将来の広場が出来上がったときには戻してくるようなイメージで、今整備計画を進めているところでございます」

(2021年11月23日放送 よんチャンTVより)