24日は『土用の丑の日』です。うなぎを食べる人も多いのではないでしょうか?一般的に食卓に並ぶのは、国産の ”二ホンウナギ” か、外国産の ”ヨーロッパウナギ” と呼ばれるうなぎです。

そもそもニホンウナギは、日本から約2500km離れた太平洋のマリアナ諸島西側の海で生まれ、黒潮などいくつもの海流に乗って、はるばる富山の川にやってきます。それだけのあふれるパワーを持ったニホンウナギ。水族館で展示するにも大変な苦労が…。

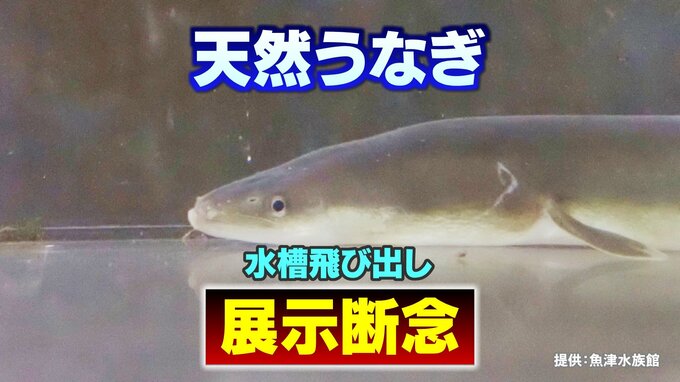

”日本で現存する最古の水族館”として知られる富山県魚津市の魚津水族館でも、かつて展示してみたものの、濡れてればどこでも上がろうとして、水槽の蓋を飛び出してしまうこともしばしば…、遡上する “うなぎ” のパワーに四苦八苦したといいます。

実際に水族館でニホンウナギを展示したことのある学芸員、不破光大さんに苦労を聞きました。

魚津水族館 学芸員 不破光大さん:「ニョロニョロした魚に注目してもらおうと、10年以上前ですが “うなぎ展” を開催したことがあります。調査でとれる機会はすごく少ないのですけど、捕獲したとしても、水族館の水槽に展示するのはなかなか難しくて…」

不破光大さんは魚津水族館の学芸員として頻繁に富山県の河川に生態調査に出かけますが、天然の ”うなぎ” には、なかなかお目にかかれないといいます。

2010年の夏。魚津水族館では最新ウナギ研究の成果やについてやの成果や、養鰻や食材としてのウナギについて紹介する特別展を企画しました。会場には蓋が閉まる特別な水槽で展示。

特別展を終え、ニホンウナギを富山県内の急流河川や湧水帯を再現した ”富山の河川コーナー” で常設展示しようとしましたが、信じられないことが次々と…。

魚津水族館 学芸員 不破光大さん:「すごく遡上するんですよ、うなぎって。水から陸に上がっても、さらに上がろうとする。河川コーナーは段々になっている水槽なんですが、例えば、一番下流の水槽に入れても、すぐに上流の水槽に上がっていこうとする。うまく上流に上がっていけばいいんですが、水槽から落ちて死んじゃうこともあるんです。蓋のない水槽では展示が難しいんです」

河川の下流から上流までを想定して階段状に複数の水槽が並ぶコーナーでしたが、一番下の水槽に二ホンウナギを放つと、岩をつたって上の水槽へと移動。さらに一番高い水槽までいっても飽き足りず、水槽からピョンピョン飛び出してしまったといいます。

魚津水族館 学芸員 不破光大さん:「そこ(上の水槽)にいればいいですけど、飛び出しちゃったり、隙間を探して擬岩の裏側に入ってしまったり、まったく展示にならなくて、この水槽での展示はだダメだなと…」