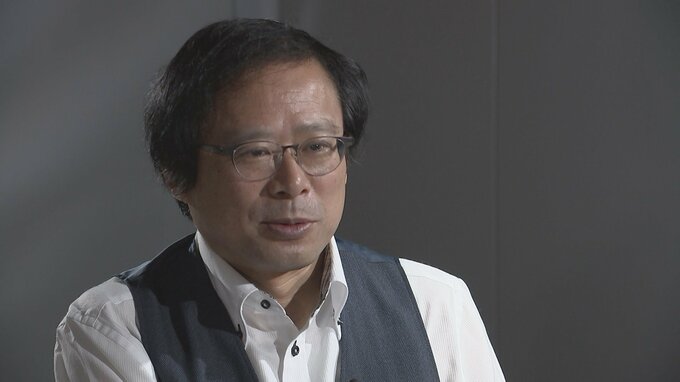

7月18日のnews23で、後継者不足に悩む納豆会社にM&Aを仕掛け、資金を吸い取る、悪質な買い手企業の実態を伝えた。神戸国際大の中村智彦教授(中小企業経営論)は、その手口を「吸血型M&A」だと批判した。その背景には日本の経済構造の大きな転換があった。中村教授に話を聞いた。(調査報道部 守田 哲)

M&Aバブルの背景に「国策」と「コロナ禍」

—現在、中小企業のM&Aはバブルともいえる状況にある。M&A助言会社のレコフによると、2022年の企業M&Aは過去最多の4,304件、事業承継型のM&Aは2023年に過去最大の約1兆8400億円(買収金額等)を記録した。この背景には何があるのか。

「要因は2つある。1つは、2020年に菅政権が『日本の経済成長の阻害要因は、中小企業の生産性の低さだ』として、M&Aを積極的に支援する『国策』を次々に打ち出したこと。もう1つは、コロナ禍が沈静化した後、補助金が打ち切られ、資金繰りに苦しむ企業が続出したことだ」

—中小企業の生産性の低さとは。

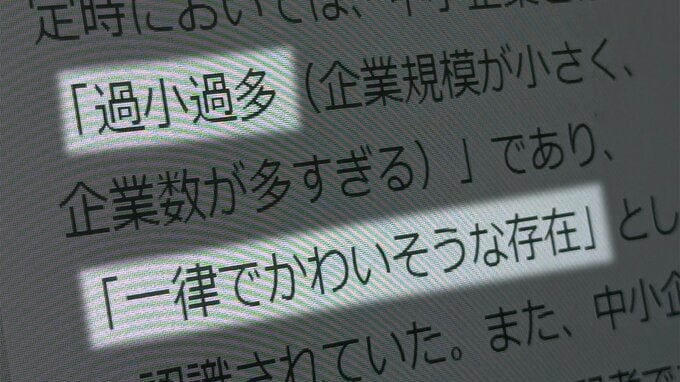

「歴史は戦前に遡る。政府は中小企業を『社会的弱者』とみなした一方、『過小過多(規模が小さく、数が多すぎる)』であることを問題視していた。国家総動員体制下では、様々な業種の企業が合併を強いられた。1963年の中小企業基本法には、『中小企業は救済すべきもの』という問題意識が反映された。1999年には自助努力を支援する方向に改正されたが、生産性の向上は進まなかった」

—中小企業庁によると企業全体に占める中小企業の割合は99.7%(約337万社 2021年)。東京商工リサーチによると2023年に廃業などに踏み切った企業は約5万件で、代表者の平均年齢は72歳。中小企業庁によると、廃業の理由として28.4%が後継者不在を挙げている。

「後継者問題を抱えている経営者は、高度経済成長期の1970年代に、地方から東京や大阪など大都市に出てきた後に独立・創業して、苦労してきた人たちだ。彼らが60代や70代になった時に『さあどうしようか、後継者がいない』と悩んでいる」

—後継者がいない理由は。

「一般的に、苦労してきた親の事業を継ぎたくない、という心理がある。私が見聞きしたケースだと、代替わりを迎えた創業者の子供達は、就職氷河期を経験してやむを得ず家業に入らざるを得なかった世代が多くを占める。二代目、三代目が『後を継ぐか?』と聞かれた時に、『自分はこれがやりたかったんだろうか』と悩んで、事業承継を断る」

—創業者の心理は。

「『それでも従業員の生活を守らないといけない。事業を存続させたい』という気持ちがある。黒字であればなおさらだ。そのタイミングで、M&A仲介会社から積極的な営業をかけられたり、ダイレクトメールが来たりする。そうすると、『渡りに船だ』とばかりにM&Aに踏み切ることになる」