AI活用しつつ「最終的には各自の判断」

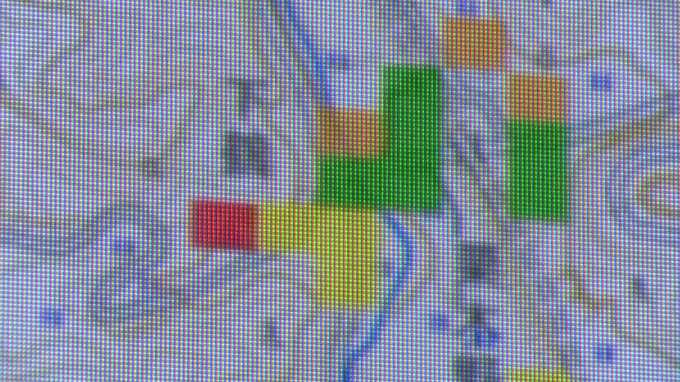

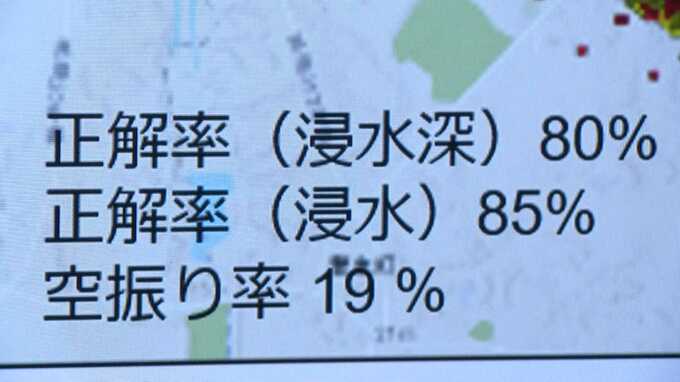

気象庁が出しているキキクルに比べて、細かい地区ごとに予測するのも”売り”の一つです。三谷教授は、一刻を争う災害の現場でAIの活用は意味があるとする一方、最後は各自の判断が必要だと強調します。

九州大学 三谷泰浩 教授

「ある程度の正解率で答えを得られるので、AIの活用は十分に効果があるのかなと思います。情報は提供するんだけれども、その中で『自分がどう考えて理解して納得すべきなのか、行動すべきなのか』。最後は自分だと思うんですね。そういう意味では今後は可能な限り情報提供は行っていきたい」

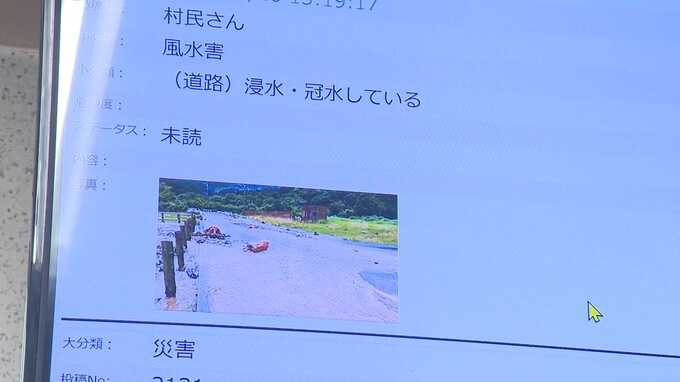

また、住民が実際の被害情報を写真で投稿することも可能です。

東峰村 阿波康成防 災管理官

「自分たちが電話でどんな状況か内容を聞いて、実際に見に行って、では遅いですよね。時間がかかる。そういう意味では写真は一番いい」

災害がどこで起きているのか素早く情報を収集できるため、職員の人数が少ない村にとっては大きな助けとなっています。

東峰村 阿波康成 防災管理官

「一番は、『犠牲者を出さない』。早く判断したいが、そういうものがなかった時は難しかった。今は判断してくれるので手助けになっている」

東峰村のほか、北海道や茨城県の自治体でも活用されているシステム。住民の命を救うために判断を迫られる自治体にとって、AIが一つの支えになっています。