ここからは取材をした野中記者の解説です。川での水深の錯覚、川底の変化、流される要因は様々ですね。

■野中麟太郎 記者

「実際川に入ってみると、思ったよりも水流が早くて、まっすぐ歩くですら困難でした。そして、もし流されてしまった場合、無理をして泳ごうとしない、『浮いたまま』流れに身を任せるということが重要だといいます」

「また、こちらの『引き船』という鮎を入れておくための容器の水を抜いて抱えることで、緊急の救命具代わりになるということです」

アユ釣りでのライフジャケットの着用が浸透していないというのも課題ですね。

■野中麟太郎 記者

「VTRで紹介した小型のもの以外にも例えば丈を短くすることで釣りの邪魔にならないタイプのものなど、メーカーも様々な商品を開発していますので、ひとりひとりの釣りのスタイルに合わせた選択ができると思います」

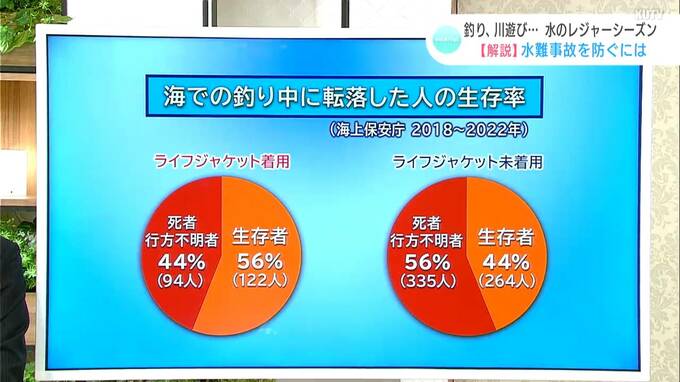

「また、海上保安庁によりますと海では釣り中に転落して救助された人のうち、ライフジャケットを着用していた人の生存率が着用していなかった人よりも1割以上高かった(2018~2022年)というデータもありますし、ライフジャケットの大切さを改めて考えてもらいたいと思います」

ここまではアユ釣りについてお伝えしてきましたが、どんな水のレジャーにも危険はつきものですよね。

■野中麟太郎 記者

「レジャーを楽しむ前に危険な場所を知ることができるマップも作られています」

「こちらのマップは高知河川国道事務所が作成したもので、エリアごとの地形や危険な場所がイラストで紹介されています」

「無料で配布されているほか、高知河川国道事務所のホームページでも公開されていますので、遊びに行かれる前に、ぜひ確認してみてください」

最後に、県警に水難事故防止のための3つのポイントを聞きました。

■高知県警地域課 松下恭一 課長

「夏の時期を迎えると多くの川で盛んに釣りが行われますが、毎年のように水の事故が発生しており、不幸にも亡くなられる方もいます。これから水のレジャーの時期を迎えますが、特に次の3点に気を付けてほしいと思います」

「1点目はライフジャケットの着用です。ライフジャケットを着用していた場合、万が一水難に遭われた場合でも救助される確率は格段に高くなります」

「2点目は特に釣り人へのお願いですが無理をしないということです。危ない場所へは入らない、天候不順や体調不良の際は自分の身を守るためにも釣りを中止するという判断をしていただきたいと思います」

「3点目は子どもから絶対に目を離さないということです。保護者同伴の場合でも子どもは想定外の行動をとることがあることを十分理解していただき、絶対に子どもから目を離さないようにお願いします」

ライフジャケットを着用して、無理せず、慌てず。子どもの水遊びは特に注意。釣りもレジャーも、高知が誇るアクティビティですので、これからのシーズン、安全に楽しみたいですね。