利用者の減少などで、全国の路線バスは9割以上が赤字と、今、崖っぷちに立たされています。こうした中、奮闘しているのが岡山市です。ことし2月、9つのバス会社とともに路線の再編計画をとりまとめました。

自治体がバス路線の維持に積極的に関与 全国的にも注目される「再編計画」

ポイントは2つです。

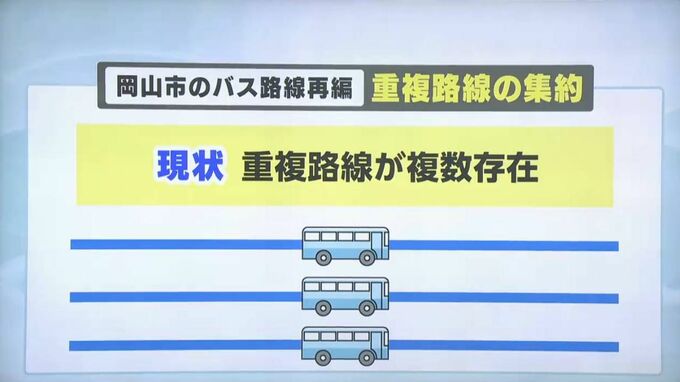

まず一つ目がこちら。重複路線の集約です。岡山市内には現在、複数のバスが似たような区間を走る、いわゆる重複路線が多く存在しています。これでは収入を奪い合ってしまいます。

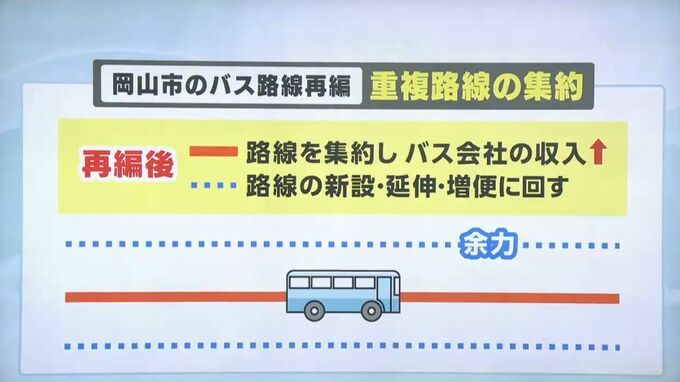

そこで、重複路線を1つに集約するなどしてバス会社の収入を改善しよう、というものです。

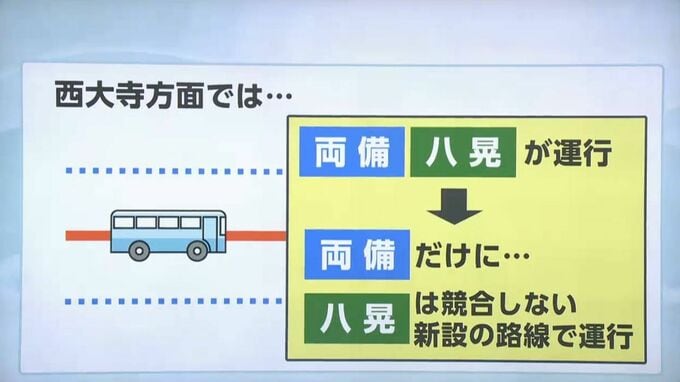

路線の数を減らしたことで生み出された余力は路線の新設や延伸、増便に回します。例えば、西大寺方面では、現在、両備バスと八晃運輸がバスを走らせていますが、再編後は八晃運輸が撤退し、両備バスだけになっています。

その代わりに八晃運輸はほかと競合しない、新設の路線でバスを走らせます。

岡山市が行ったのはこうした調整だけではありません。

2つ目のポイントです。利用者が少ない路線も守れるようにと岡山市が支援を行うことにました。具体的にはまず、利用者が多い路線を「幹線」、利用者が少ない路線を「支線」と定義しました。

この上でこの「支線」について、岡山市が小型車両を用意し、バス会社に提供することにしました。小型車両にすることで従来の車両よりもガソリン代など運行経費を減らします。さらにその運行経費も最大65%まで負担することにしました。

これは「公設民営方式」と呼ばれる形で、利用者が少ない支線も、持続可能なものにしていこうという狙いです。こうした路線の再編は、一宮、津高、高島など合わせて10の方面で来年度から順次実施される予定です。

しかし、路線の再編はバス会社同士の利害がぶつかり、調整は難しそうですが、どのように岡山市は案をとりまとめたのでしょうか。