ニューズナウでは大雨災害の備えについてシリーズでお伝えしています。今回は、中高生がゲームを通して伝える防災。避難所の運営について、考えながら身に着ける取り組みです。

土曜日の夕方、姶良市の公民館に集まったのは、中高生のボランティア団体「どんぐり」のメンバーです。32人が所属していて、子ども会活動のサポートや市のイベントの手伝いなどをしています。

活動の中で特に力を入れているのが防災教育。小学生にゲームを通して「防災」を教えています。この日、ゲームの練習をするということで、私も体験させてもらいました。

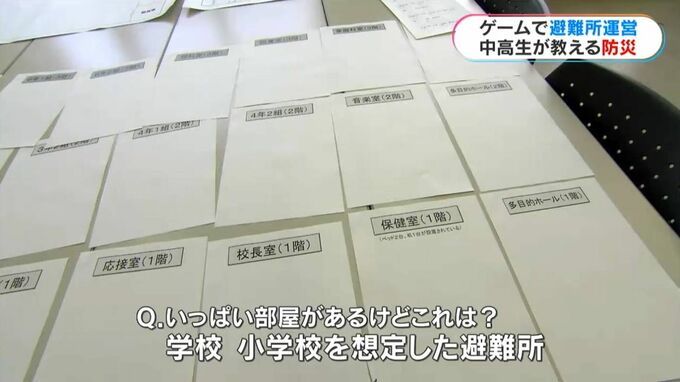

Q.いっぱい部屋があるけど、これは何?

「学校、小学校を想定した避難所」

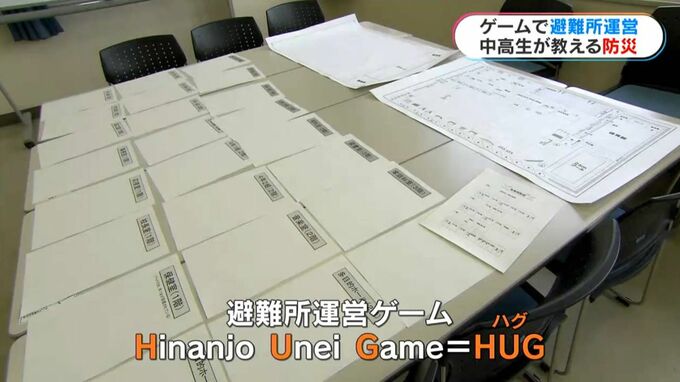

机の上で行う避難所運営のシミュレーションゲーム、Hinanjo Unei Game=通称HUG。紙に書かれているのは、避難所となる小学校の平面図です。

「避難してくる人に合わせて、高齢者は3階は難しいから1階にしようかとか、保健室にはベッドがあるから病気がある人は保健室というように」

今回は大雨災害が起こったと仮定して、避難所で起こる出来事が書かれたカードに、チームで話し合いながら対応していきます。

「まず最初の避難者です。【床上さん3人、世帯主、45歳男性】」

さまざまな事情を抱える避難者が次々とやってきます。

「【お父さん、92歳】です」

「ご高齢ですね、なるべく1階?」

「【世帯主の妻は妊娠6か月、猫を1匹連れてきました】」

「できれば1階」

「【世帯主は額から出血。車で避難してきた】ので駐車場をお願いします」

「ここは熱・咳の人たちだから…校長室?」

さらに…。

「【災害対策本部です。トイレや職員室、危険な場所を取り急ぎ立ち入り禁止にしてください】」「【報道用の駐車場、インタビューを誰が受けるか決めてください】」

避難所で想定される出来事も次々に発生。ゲームが進むなかで、メンバーは要所要所でアドバイスもくれます。

「【ニーズ調査に行くのでお願いします】」

「ニーズだから、必要なものを聞きに来る」

「【母は歩行困難、高血圧の薬を無くして困っている】ということはニーズ調査に…?」

ゲームは40分ほどで終了。1階に避難者を誘導しすぎたという反省点もでましたが、もしもの時の行動を、緊張感をもって考えさせられるゲームでした。

「どんぐり」がこの活動を始めたきっかけは、4年前、市の消防本部にHUGを教えてもらったことです。より多くの人に防災を考えてもらいたいと広めています。

(高校3年)「『こういうふうがいいんじゃない?』とアドバイスをして、『ここ大変になったよ』とヒントを与えると、(子どもは)すごく考えてくれる。私たちが教えているというより学んでいるという感じが強い」

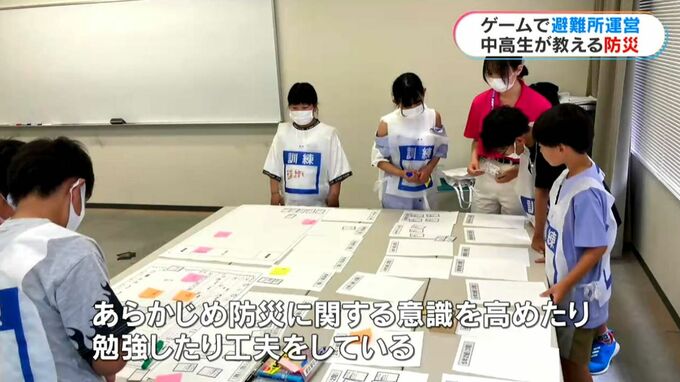

(高校1年)「防災の知識をもっていないと、自分より下の子に教えるのが難しいので、あらかじめ防災に関する意識を高めたり勉強したりして工夫をしている」

子どもたちが子どもたちに教える防災。活動を通して意識が変わったと話すメンバーも。

(高校1年)「いざ避難できるようにグッズをまとめて置いたり。小さなことだけど自分たちでやろうと。それまでよりも防災を心がけるようになった。避難を実際にした人に話を聞いたり、少しでも(防災の)輪を広められるように頑張る」

まだ大きな災害を体験したことのない中高生たち。ゲームを通して災害をリアルにイメージし、いざという時に備えて日常から防災への心構えを高めています。