エヌビディア日本代表に聞く AI時代に求められる半導体とは!?

AI時代に世界で必要とされるエヌビディアのGPU。今後、社会にどんな変化をもたらすのだろうか。

NECは2023年12月、エヌビディアのGPUを活用して開発した独自の生成AI「cotomi」を使った世界初の技術を公開。ドライブレコーダーが撮影した事故の映像に「事故の原因を教えてください」と音声入力してからおよそ10秒後に文章が…

「横から来たトラックが赤信号で直進した信号無視の疑いがあると(AIが分析)。この事故の説明文を生成している」。

これまで静止画の分析しかできなかったものが、生成AIを活用することで、動画でも、時系列で状況を把握して文章化できるようになったという。今後、工事現場の安全管理や高齢者の見守りサービスにも活用していきたいとしている。

――今後GPUはもっと高度化していくのか。

エヌビディア 大崎真孝日本代表:

2年ごとに新たなGPUを出して、その都度、こんな大きな計算能力は本当に必要なのかと驚かれる。しかし大体それから1か月ぐらいしたら「これじゃ足りない」と言われる。どこがゴールなのかわからないくらい、加速度的に今、世界中で進化している。

――そうすると、どんどん電気の使用量が増えるという感じでは?

エヌビディア 大崎真孝日本代表:

性能は何倍も上げながら、消費電力は何倍も落としているが、データセンターの消費電力というのは今後の課題になってくるかと思う。

――実際にAIが使われる社会が実現するのは、いつぐらい?

エヌビディア 大崎真孝日本代表:

実際、私達知らないところでたくさん使われ始めているが、日本はやはり遅れている。

――日本は今後、AI開発の遅れを取り戻せるのか?

エヌビディア 大崎真孝日本代表:

これからAIでものすごく進化する国は日本。日本がその一つだと考えているので、私たちの本社も日本のプライオリティは高い。日本でAIの恩恵を受けるべきだと思うのは2つ。1つはやはり「もの作り」。もの作りの部分は、私はまだ世界一だと思っている。その技術というのは簡単には伝承できない。そこにデジタルの技術を加えることによって伝承していく、また精度を上げていくということが日本特有の強みになってくる。もう1つは、サービス。日本人のきめ細かいところが、サービスに直結していると思うが、そこにもやはりデジタルを加えていくべきだと思っている。それをしっかりと日本のAIとして入れていくことが、もう一つの日本ユニークなAIをつくるヒントだと思っている。

――日本の半導体産業全体の課題は何だと思うか。

エヌビディア 大崎真孝日本代表:

独自のもの(日本独自のAI)を作るところと、グローバルのプラットフォームをつくるところはしっかり線引きした方がいいと思う。やはり「ガラパゴス」にならないことだと思う。

――AIの時代になると、世界が変わると言われて、期待で株価もたくさん上がっている企業があるが、AIが世界を変えるというのは本当か。

エヌビディア 大崎真孝日本代表:

変わると思う。変えると思う。AIというのは、インプットしたデータをインテリジェンスに変えている。要は知性に変えている、頭脳に変えている。今まで私たちがやってきたことは何かというのを再定義する段階に来ている。そこから生まれる多くのサービスであったり、利便性というのをAIが担って、社会や世界を変えていくと思っている。

――AI時代の中で、エヌビディアはどういう役割を果たしていくのか。

エヌビディア 大崎真孝日本代表:

プラットフォームをつくる。開発の競争がものすごく激しいところで先頭に立つことがものすごく重要。それに開発者の人々を巻き込んでいく、そういったエコシステムをつくれた企業というのが強くなっていく。(その「エコシステム」が、今のエヌビディアにはあると)そういうふうに考えている。

――2年前には100ドル台だった株価が、時価総額世界3位まであがっている。

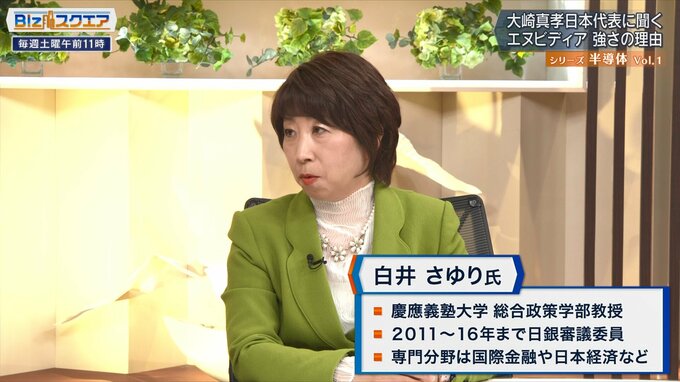

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

競争もすごいが、色々な人材や、お金、ベンチャーキャピタルも集まっている。それからアメリカのIRA、インフレ抑制法にも恩恵を受けているといわれている。いろいろなことが相乗効果になって、これだけ株価を押し上げている。

――「エコシステム」という自分の会社だけでなく、パートナー、競合、他業界、大学などが集まって、半導体というハードを使って、何に使えるかと開発していくネットワーク型の社会実装がすごいと思った。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

激しい競争を受け入れて、その先頭に立とうという意欲がある人がシリコンバレーに多い。そういう人たちが集まっているから、世界最高のいいものが出来ていくと思う。

(BS-TBS『Bizスクエア』 5月11日放送より)

======

<プロフィール>

白井さゆり

慶応義塾大学 総合政策学部教授

2011~16年まで日銀審議委員

専門分野は国際金融や日本経済など