世界中で争奪戦!? エヌビディアが誇る技術とは?

GPUのシェアで世界一位を誇るエヌビディア。需要に供給が追いつかない状態で、世界中で争奪戦の様相を呈している。

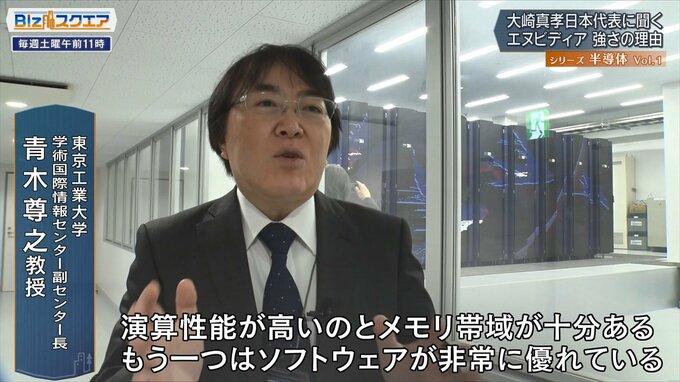

東京工業大学が手がけるスーパーコンピューターの「TSUBAME4.0」。1000基ほどのGPUを搭載し、国内のスパコンでは「富岳」に次ぐ2位の演算能力を誇る。エヌビディアのGPUが不可欠な理由を次のように話す。

東京工業大学 学術国際情報センター副センター長 青木尊之教授:

演算性能が高いのとメモリ帯域が十分あるのと、もう一つはソフトウェアが非常に優れている。いくらハードウェアの性能が良くても、ソフトウェアがそれを引き出せないといけない。非常に大切だと言える。

本来、画像処理向けの半導体であるGPUに、自動運転のための映像学習などを目的とした計算処理を行わせるには、ソフトウェアの存在が欠かせない。エヌビディアは単にGPUを販売するだけでなく、目的に合わせて開発を支援するソフトウェアを提供している。

エヌビディア 大崎真孝日本代表:

実際のところは、ものすごく私たちはソフトウェアに投資している。そのソフトウェア群を使って世界中の開発者たち、大学の学生も含めて、私達の並列処理のコンピューティングの支援開発の支援をしている。彼らが私達のツール群、ソフトウェアを使えるということを武器として、例えば企業の(AI開発を)リードをしたり、大学の教鞭をとることが起きていて、サーバーとかGPUを売るというより、そういった世界を作るということに注力している。

――製造は実際にはファウンドリ(半導体デバイスの製造を受託する企業・サービス)に委託している。例えばTSMCとか。他の会社も作れるのではと思うが。

エヌビディア 大崎真孝日本代表:

ハードウェアの進化にプラスアルファでソフトウェアを加えていくこと。最高性能のハードウェアを作るのは当たり前。それ以上に、(ハードウェアを)使いこなすためのソフトウェアを、あらゆる産業に対して提供するのがエヌビディアの強み。

エヌビディアは1993年、ジェンスン・フアンCEOが、ゲームなどの3Dグラフィックを手がける企業として創業。カリフォルニア州サンタクララに本社を置く。

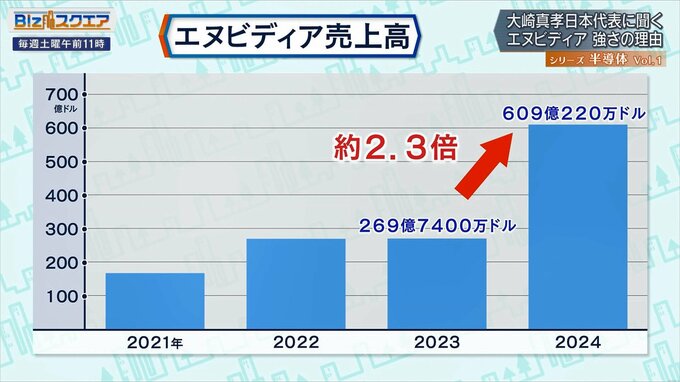

一方、2024年の売上高は609億ドル余りで、2023年に比べて2倍以上に急成長している。時価総額は2兆ドルを超え、アメリカの株式市場を牽引する「マグニフィセント・セブン」に選ばれている。

――IT企業ならではの自由な雰囲気の会社か。

エヌビディア 大崎真孝日本代表:

カリスマのCEOがいて、そしてその下で、みんなチームになって一体となってやっている。エヌビディアのカルチャーを話すときにいくつか例を挙げるが、一つの例が、組織図があまりない。組織がその人の仕事を定義するのではなく、タスクが定義するような感じ。

――この1年でとにかく株価がものすごく上がったので、世界でも最も注目される企業になったが、社内的に湧いた雰囲気はあるか?

エヌビディア 大崎真孝日本代表:

もちろんポジティブ感はあるが、そんなに前と変わらない。エヌビディアがやっていることは、しっかりとインフラを作ること、そして次のフェーズでサービスや製品をつくるところがやってくる。今そこをやっているというところなので、現時点でエヌビディアの社員が、安心をして今の状況を楽しんでいるのではなく、次のチャレンジに向けて忙しく働いている。

――エヌビディアのミッションとしては、「AIをつくる」ことではなく、「AIが使われる社会」をつくることか?

エヌビディア 大崎真孝日本代表:

両方だと思う。