中国に、「女性の国」と呼ばれる場所があります。そこでは「女が働き、男は毎日遊んで暮らしている」「男女は結婚せず、自由恋愛を楽しんでいる」…らしい。いったいどんな「国」なのか?たずねてみました。

1500年前から「母から娘へ」…女性が「家長」の民族

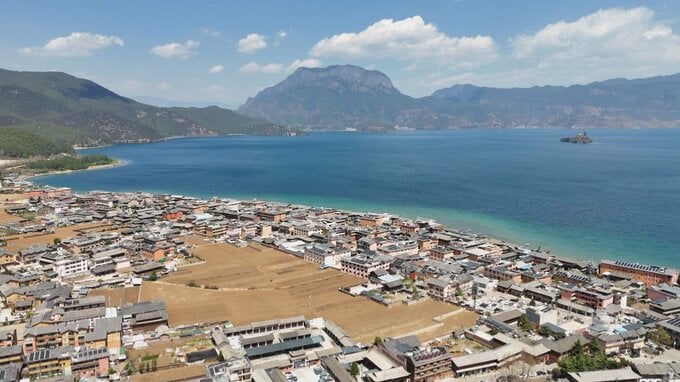

中国南部、雲南省(うんなんしょう)。険しい山をいくつも超えた先に現れたのは、真っ青な湖。瀘沽湖(ろここ)です。そのほとりに、「女性の国」はありました。

ここで暮らすのは、少数民族「モソ族」。約5万人がほぼ自給自足に近い生活を送っています。

なぜ「女性の国」と呼ばれるのか。答えを求めて、ある家族を訪ねてみました。出迎えてくれたのは、87歳のアールツァーマーさんです。

「40代の頃は、私が一家の大黒柱でした。私の母も、その母もそうでした。代々、モソ族は女性が家長をつとめているのです。女性が主導権を握るのです」

1500年以上続く伝統で、土地も財産もすべて母から娘へと女性が代々相続します。これが「女性の国」と呼ばれるゆえんです。

アールツァーマーさん

「昔からこの村では女がいなければ家族は生きていけなかった。女はちゃんと計画を立てて、管理ができる。女が一家の主でなくてはならないし、尊敬されなくてはならない。それが私たちの習慣なのです」

高齢になったアールツァーマーさんに代わり、今、家長として取り仕切っているのは孫のガータさん(42)。

家事に加え、お金の管理や冠婚葬祭など、家のことすべてに責任を負っています。

ガータさん

「モソの女性はとても大変です。家族のことを常に考え、いろいろな手配もしなくてはなりませんから。ただ、家長という権威があれば、それに伴う責任も重いということで仕方がないですね」

「女性はお金をきっちりと管理しますし、とにかく家族のために貯蓄をします。無駄遣いもしませんから、家長に向いていると思います」

ーー男性は家長をやりたがったりしませんか?

ガータさん

「大家族の財産を管理するのは大変なことなんです。なので男はやりたがらない(笑)」

ガータさんの家は87歳の祖母を筆頭に4世代13人が暮らしています。男性が代々家を継ぐ「家父長制」の中国では、男の子が生まれると喜ばれる傾向にありますが、モソ族の間では逆に女の子が生まれると「家が繁栄する」と喜ばれるそうです。

ガータさん

「ここでは女性は尊敬されていると思います。男性たちも母親の意見や立場を尊重しています」