東日本大震災に見舞われ日本が打ちひしがれていた2011年…。為替レートは1ドル=75円の史上最高値をつけた。あれから13年後の今年、円は半分以下に下落し、今週ついに155円台後半まで円安は進んだ。となるとゴールデンウイーク、ハワイにでも行こうとすればかなり高いんだろうなぁ…と思って旅行サイトを見たところ、何と羽田・ホノルル往復¥102,000~という文字が踊る。通常なら25~30万円となるはずだが、円が安過ぎてハワイ旅行を諦めた人が続出。逆に値引き合戦になったという顛末だ。旅行アナリストの鳥海高太朗氏は「日本はもはや後進国」だという。一体なぜ、こんなふうになってしまったのか…。

「30年間サボった後なので足腰が弱ってしまっている」

円安傾向は突然始まったわけでは無く、去年からこの番組でも取り上げてきた。その都度原因として日米の金利差を焦点にしてきた。今ももちろん日米の金利差は大きく為替レートに影響を与えていることは間違いない。だが、それだけではないようだ。番組のニュース解説、堤氏はかねてから“円安”ではなく“円弱”だと訴えてきた。高い安いではなく、円が強いか、弱いか、という視点。その裏にあるのは、日本の国力が低下してきているとの見方だ。

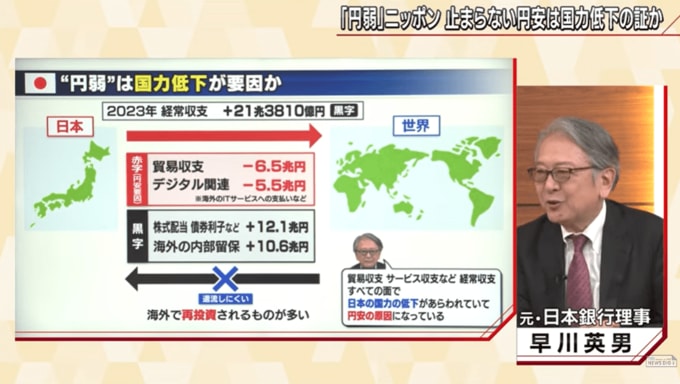

2023年の日本の経常収支を見てみると21兆3810億円の黒字だ。しかし、内訳を見ると原油価格の高騰などにより貿易収支は6.5兆円の赤字で、デジタル関連も5.5兆円の赤字を計上。これはグーグルやアマゾンなど海外のIT企業のデジタルサービスへの支払いが膨らんでいるためで、このところ赤字額が大きくなっている。そして、こうした赤字が円安要因になる。その一方で、株式の配当や債券の利子などの受け取りなどで12.1兆円の黒字。海外の内部留保も10.6兆円ある。これらは円高要因になるのではと思われていたが、実は、そうでもないらしい…

元日本銀行理事 早川英男氏

「日本企業の海外現地法人で儲かった分は日本に送ってくるわけじゃなくって、向こうで貯めている。帳簿上日本の黒字になっているだけで日本にお金が返ってくるわけじゃない。(中略)実はデジタル関連のサービスの赤字に驚いている…。インバウンドが再開するのでサービス収支は、かなり良くなるだろうとみんな思っていたら、実はあんまりよくならず、デジタル関連の赤字の拡大が猛烈な勢いで進んでいる。クラウドの使用料とか、AIの使用料…。TBSだっていっぱい払っているでしょ。それがびっくりするスピードで増えている…」

日本企業が海外で稼いだ黒字は、成長力のある海外で再投資に使われ、或いは内部留保に回されて日本に返らず、国内では頼みのインバウンドをしのぐ勢いでデジタル関連の支出が拡大している。ここに日本の国力の低下が現れていて、円安が止まらない理由のひとつと早川氏は見ている。

しかし、デジタル赤字の拡大はやむを得ないとも早川氏は話す。

元日本銀行理事 早川英男氏

「確かに日本企業は前向きになってきた。賃上げしたり設備投資したり…。でもね30年間サボってきた後なんですよ。だから例えば“DXやるぞ”って言ったときにはアメリカのプラットフォーマーに沢山お金払わなきゃならない。脱炭素をやろうとするとソーラーパネルも風力発電も、ほとんど中国から買わないといけない。遅れたものを取り戻そうとすると赤字になっちゃう。前向きに気持ちが変わったのはいいんだけど、30年間サボった後なので足腰が弱ってしまっている…」

失われた30年と言われる日本経済の停滞。更には、大規模緩和に頼るばかりでイノベーションを生み出す改革を後回しにしてきたアベノミクス。そのツケがデジタル赤字の拡大を生んでいるという構図が見て取れるという。これが“円弱”の背後にある日本の国力低下の現実なのか…しかし、早川氏は、今のデジタル赤字の拡大は、日本がIT技術で復権するために、通らなければならない道だとも指摘している。

番組では別の視点からも“円弱”の現場を取材した。