彼は断じて「生徒A」になっていい存在ではなかった

この顧問と生徒Aさんの関係を放置しつづけた、コザ学校についてはどうでしょうか。

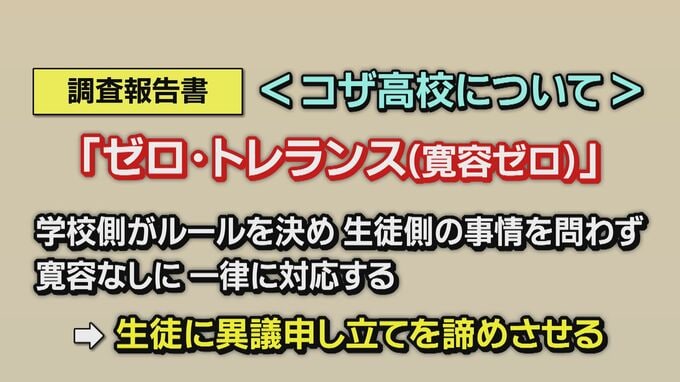

学校に対しても様々な提言が明記されたのですが「ゼロ・トレランス(寛容度ゼロ)」という指導理念が、今回の問題を学校が発見できなかったのことにつながったのではと指摘しています。

「ゼロ・トレランス」とはあらかじめ学校側がルールを決め、生徒側の事情を問わず寛容なしに一律に対応することを表していて、このような指導は生徒に異議申し立てを諦めさせる形で機能することが特徴であると指摘しています。

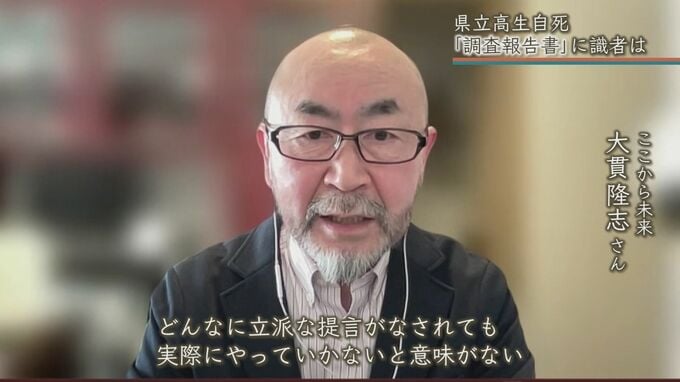

こうした問題で遺族の支援を行い、第三者委員を務めた経験をもつ大貫隆志さんに話を聞きました。

大貫隆志さん

「明確に顧問の言動が影響したと言い切った部分が印象的。これほどゼロ・トレランス的な要素の影響を書いた報告書は初めてで、その重要性をしっかり認定している。今後の再発防止にいかしていくには、再発防止策の提言をいかに実行に移していくか、どんなに立派な提言がなされても実際にやっていかないと意味がない。再発防止をどうやっていくか、それが今後問われていく」

また第三者委員会が報告書の結びに書いた一文には

『彼は断じて「生徒A」になっていい存在ではなかった。あのとき彼のそばにいた部員たち、そして生徒たちは、いまなお彼を亡くした痛みを抱えている。だからせめてそれを聴かせてもらい、なんとかそれを一緒に抱えさせてほしいと、あの時声をかけられなかったことをやりなおすことが、この学校の関係者たちにいまなお残された課題であると思われる』

『彼が「生徒A」になってしまうことによって告発した状況をかえるべく働くのは大人たちの義務である』と綴られています。