春闘 賃上げ率5%超 中小企業への波及は!?

労働経済に詳しい専門家に話を聞くと…

日本総研 調査部 客員研究員 山田久氏:

トレンドが大きく変わった。経営主導の賃上げの動きが出てきている。世界的にインフレが進んでいる状況。これからコストが基本的に上がっていく前提となると売上を伸ばしていかないとダメ。それには賃金を上げて従業員にやる気を持ってもらう、人材確保のために競って賃上げというのが2024年は特に広がった。

今後の課題は賃上げの継続と中小企業への波及だ。

日本総研 調査部 客員研究員 山田久氏:

価格転嫁によって中小企業は賃上げがしやすい状況になっていくとか、政府が中小企業と連携し生産性が上がっていくような支援策をしていく。働く人たちみんなが新しい時代に応じたスキル・知識を積極的に身につけていく、前向きな動きがどれぐらい出るかで、実質賃金がプラスになるかを左右する。基本的には賃上げの流れは続いていくのでは。

春闘 賃上げ率5%超 33年ぶりの高水準でどうなる!?

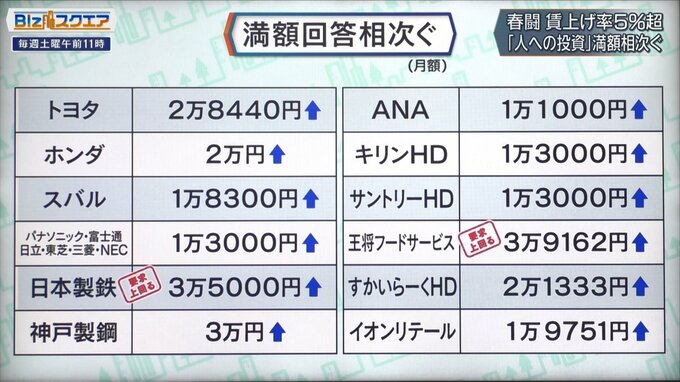

各社を見ると、満額が相次いでいて、中には要求を上回る数字が出た企業もあった。

2023年の最終集計が3.58%。そして3月15日、連合が発表した第1回集計で、2024年の賃上げ率は2023年を大きく上回る5.28%、1991年以来33年ぶりの5%台となっている。4%台後半という予想だったが、蓋を開けると全体で5%を超え、中小組合だけでも4.42%。

――相当高い数字が出たが。

早稲田大学大学院経営管理研究科教授 入山章栄氏:

大手企業の5.28%はもちろんすごい数字だが、中小組合でも4.42%という数字が出たのは、想像を超えた。

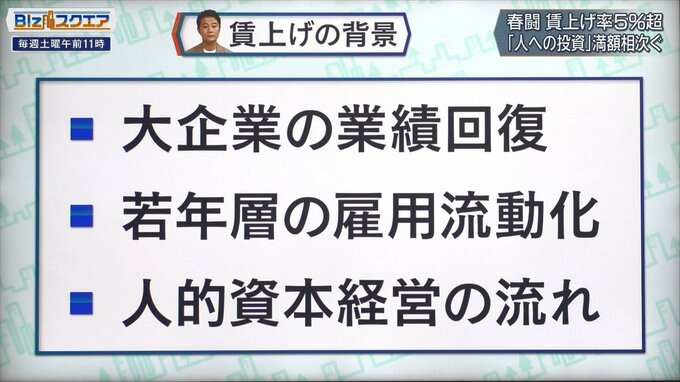

早稲田大学大学院経営管理研究科教授 入山章栄氏:

まず大企業の業績が大きく回復してる。これは大きい。加えて雇用の流動化という流れが若年層を中心にあり、今は「この会社は合わない」と思うと若い人が辞めてしまう。「給料が悪い」と思うといなくなる。そして何より若年層を中心に人手不足。これから若い人材を取りたいときには、給料を上げざるを得ない。加えて最近いわれている「人的資本経営」。もっと人に投資をして、生産性を上げてもらう、活躍してもらう。「給料を上げるから何とか頑張って」という流れ。

――少し前まで「賃上げ」は考えられなかった。「満額」というのが信じられないが。

早稲田大学大学院経営管理研究科教授 入山章栄氏:

いろんな企業の経営の現場を見ていると、大体同業他社を見る。上げるか上げないかは同業他社の様子を見て決める。ゲーム理論というかナッシュ均衡。同じことを考えるからみんな同じ方向に固まる。日本はそれで長い間、30年やってきた。反対にいま様々な外圧もあって「向こうが上げたら、こちらも上げないとまずい。こちらも上げたら向こうも上げる」という期待感が出てきて、堰を切ったように、賃上げになっている。

――横並びの好循環ということか。

早稲田大学大学院経営管理研究科教授 入山章栄氏:

そういうこと。また今度「向こうは下げるようだ。こちらも下げよう」とならないように構造的に持続的にしていくことが非常に重要だ。

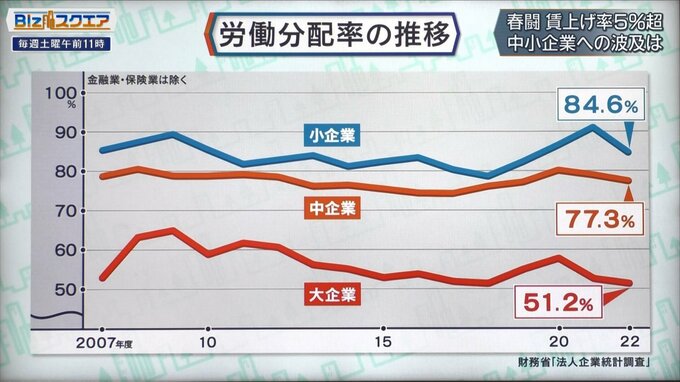

ただ、中小企業には上げたくても上げられない事情がある。企業が生み出す付加価値に人件費の割合がどれだけ占めているかを表した労働分配率のグラフを見ると、中小企業は人件費に割く割合が大企業よりも高いことがわかる。

――人件費の比率が高いので、価格転嫁を認めないといけない。

早稲田大学大学院経営管理研究科教授 入山章栄氏:

(価格転嫁しないと)中小企業は潰れる可能性がある。それが新陳代謝で必要だという意見もあるが、少なくとも連合は認めない。売り先である大企業がちゃんと値上げ要求をのむこと。実際あまりのんでいない会社ある。例えば、会社の中で、中小企業のものを買う購買部門はとにかく安く買い叩くということが使命。この辺をうまく変えて乗り越えていくことが大事。

――生産性の向上、企業の売り上げ、利益が増えていくことが本質か?

早稲田大学大学院経営管理研究科教授 入山章栄氏:

まだ始まったばかり。これを持続的にするということが何よりも重要で、大きく2つしかない。1つは上がった賃金が消費に回る。いろいろな物を高い値段で買ってくれるような消費の動きを作る。もう1つは、客が高い価格で買ってくれるような新しいイノベーティブな商品やサービスを企業が提供していくこと。日本はこのイノベーションが弱い。このチャンスに何とかして賃金を上げて、優秀な人材を使って、イノベーションを起こして、新しい市場なり事業を作っていき、そこで高い価格で物を買ってもらうと緩やかなインフレと賃金増が両方起こるので、結果としては好循環になる。これからの1年、2年で、日本の企業の改革が本当に望まれている。

(BS-TBS『Bizスクエア』 3月16日放送より)