企業の好決算相次ぐも…景況感ギャップの背景に円安・価格転嫁

トピックスを構成する企業の2023年4月から12月期の決算。2月8日時点で売上高が2022年の同じ時期と比べて6.2%増で340兆3533億円、純利益が22.2%増の30兆5297億円となっている。

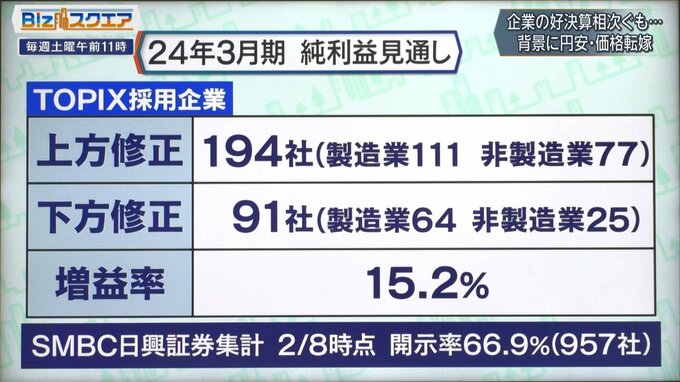

好調な決算を受けて、2024年3月期の業績見通しを上方修正する企業が相次いでいる。2月8日までに発表した企業の2割にあたる194社が純利益を上方修正。特に自動車や機械などが目立っていて、増益率は15%を超えている。

――企業決算が良い、その要因は?

千葉商科大学 教授 磯山友幸氏:

円安が大きい。円安で特に外貨を稼いでいる企業の業績がすごく良くなっている。海外で非常に景気が好調なので、アメリカで売り上げも、利益も増えると、それを円転して決算を作るときにさらに更に上乗せされるということで、日本の決算がすごく良くなっている。

――インフレも大きな要因?

千葉商科大学 教授 磯山友幸氏:

値段が上げやすくなったことがすごく大きい。インフレは「企業にはプラスだが」ということですね。

――トヨタ自動車は2024年3月期の見通しを売り上げ、利益ともに上方修正した。

千葉商科大学 教授 磯山友幸氏:

特にトヨタの場合は日本から輸出している部分は他の自動車メーカーに比べてかなり大きい。輸出しているとキャッシュも国内に入ってくるので、これから従業員にどれだけ賃上げができるのかとか、下請け会社にちゃんとお金を配れるのか、4兆円も儲けているので川下に流していけるかというのは、大きな責務だと思います。

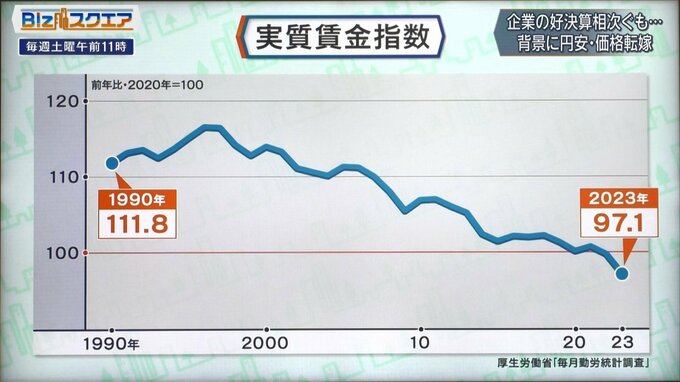

インフレは家計にとっては逆風なのか。2023年の物価の変動を反映した「働く人1人当たりの実質賃金」見ていくと、前の年を2.5%下回り、2年連続で減少している。

――名目賃金の伸び率も、2022年は2%だったが、2023年は1.2%で伸び率が鈍っている。

千葉商科大学 教授 磯山友幸氏:

2022年はコロナ明けで嵩上げされたということもあるが、実態としての賃上げは追いついてこない。

――実質賃金指数。2020年を100とした指数で、1990年までさかのぼると、比較できる範囲で最低の水準だ。我々の暮らしが実質的に貧しくなっていることを表している。

千葉商科大学 教授 磯山友幸氏:

実質賃金がどれだけ上がるか、物価を上回るかどうかということがポイント。

――企業と家計の間の景況感に大きな差が出てきている。2022年後半以降、企業は改善しているのに対し、家計は悪化している。企業の景況感が良くなってくると、家計の景況感も良くなるのが普通だが、この1年余り逆の動きをしている。

千葉商科大学 教授 磯山友幸氏:

特に中小企業は賃金を上げるためには、下請けで払ってもらう賃金、下請け費が上がらないといけない。中小企業庁と公正取引委員会が一生懸命「転嫁をさせよう、賃金分も上乗せしてちゃんとお金を払うように」というところに力を入れている。実質賃金を上げるには2つしか方法がない。1つは名目賃金を上げること。もう1つは物価をもう少し下げてあげること。いまガソリンの補助金を出しているが、いつまで続けるのかということ。それを外すと電気代、ガソリン、ガス代と皆上がってくる。なかなか物価が下がる要素がないと感じます。

――国内で生み出された付加価値に占める人件費の割合=労働分配率も下がっている。賃上げはするが、企業の付加価値や利益が増えているので、それに比べると賃金の上がり方は少ない。大企業にとっては50年ぶりの低水準。中小企業も1991年以来の低水準。やはり労働分配率が高くないと駄目なのでは?

千葉商科大学 教授 磯山友幸氏:

そのお金がどこに行っているかというと、全部内部留保でたまっている。ほとんど投資にも向いてないので、労働分配率を低く留めておく理由がない。もっと賃上げしてくれということですね。

(BS-TBS『Bizスクエア』 2月10日放送より)