7月14日の分科会後の記者会見において、尾身会長より

「コロナを一疾病として、日常的な医療提供体制の中に位置づけるための検討も始める必要があるのではないか。(今すぐということではないが)やや5類の方に近い方向に行くということになる」

との発言がありました。

季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げることを念頭に提言したものです。

引き下げるとしたら、何がどう変わるのでしょうか?

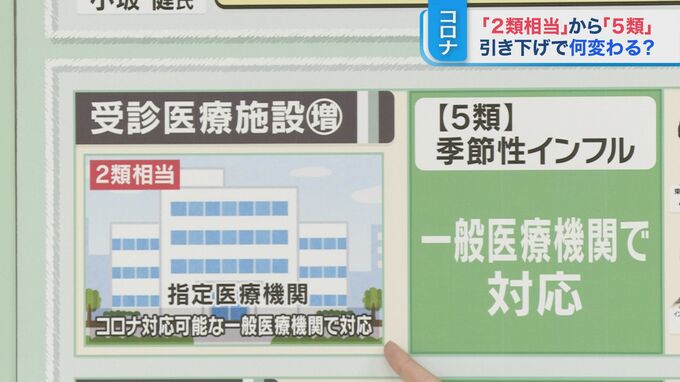

▼受診する病院

▼感染者の全数把握

▼医療費

3つのポイントに絞ってお伝えします。

■一般医療機関にも受け入れを拡大?現場の医師はー

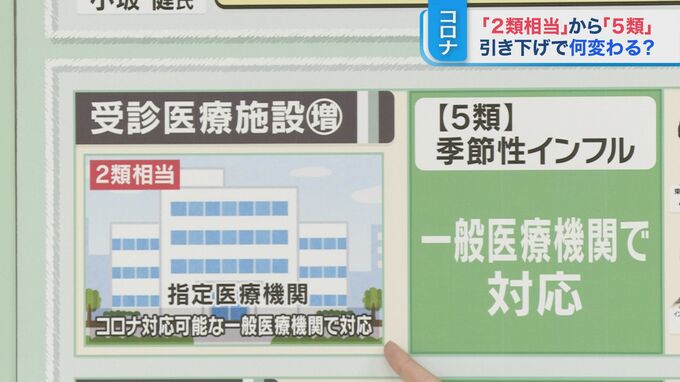

≪受診医療施設について≫

現在(2類相当)→指定医療機関、もしくはコロナ対応可能な一般医療機関で対応

5類になると →一般医療機関でも対応可能

単純に言えば、対応できる医療機関が増える、ということになります。

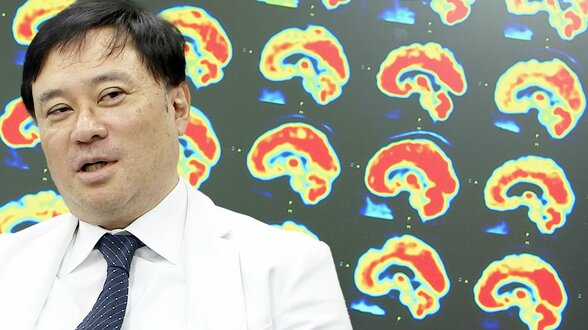

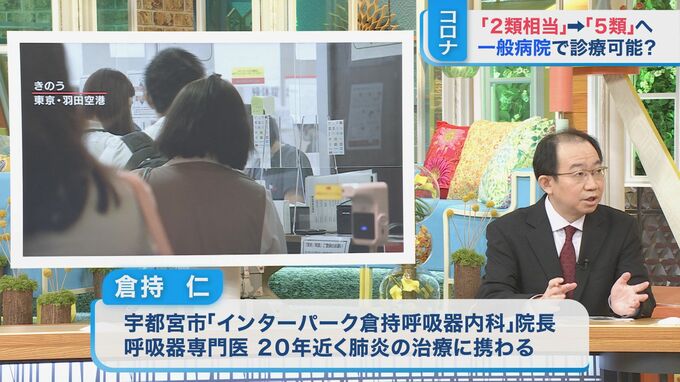

実際に新型コロナの患者を診察している医師はー

インターパーク倉持呼吸器内科 倉持仁院長:

現状でも対応できないほど患者さんが来ている中で、とても処理できない。厳しい。一般の医療機関に電話して、「うちでは検査ができません」「うちには薬がありません」と言われてしまうと、患者さんはそこには行きませんよね。

PCRなどの検査体制も十分ではないし、実際薬もないんです。昨日も(クリニックでは)200名近く陽性になりましたけど、クリニックには10とか20しか薬がないので、どうしても選択して薬を出すことになります。体制が整っていないのに一気に変えていくというのはやはり難しくて、まずは体制を整えるべきというふうに現場では考えますね。

恵俊彰:

問題は医療機関の選択肢が増えるかどうかですよね。今は発熱外来であったり、指定されているところに行くしかない。そうじゃなくて、最寄の病院に行けるのか。

でも一方で倉持先生が指摘するように、本当にいろいろな病院が協力してくれるのかどうか。段階的に協力してくれる病院を増やしていくことが可能かどうかがポイントですね。

■「5類」になると全数把握はどうなる?その必要性とは

≪感染者の全数把握について≫

現在(2類相当)→保健所が発生届の処理、感染経路・濃厚接触者の積極的疫学調査

5類になると →指定医療機関からの1週間単位での報告

現状の仕組みのままで5類になると、全数把握はしなくなる、ということになります。

倉持院長:

「全数把握」は、薬や検査薬がどの程度必要か正確に把握するために必要な情報です。コロナの病態は3か月とか、株が変わるごとに変わり、それに対する治療薬も変わってくることがあります。まだ変わる要素があるウイルスに関しては、きちんと数を把握し、さらにそのデータを使ってきちんと解析していかなければなりません。

現場で何の準備もできていないのに法だけ変えればいいのかというと、こういう法律も“昭和に作った”法律であり、皆保険制度であり指定感染症なんですね。

従来のものに無理やりおさめようという話だと現場では全然そぐわないので、病院にも患者さんにも負担が減るような、そういうのが大事だと思いますね。