(ブルームバーグ):ミネベアミツミとニデック。合併と買収(M&A)を通じて成長してきた2社で今年、株式公開買い付け(TOB)を実施した企業の取得に至らなかったケースが続いた。円安もあり日本企業の相対的な割安感がある中、競合する外資企業やファンドなどの影響を受けた形だ。

台湾のヤゲオは3日、午後2時時点で応募株数は1326万1354株となり、下限の762万3200株を超えたと発表した。株主に広く応募の機会を提供するため、TOB期間を20日に延ばす。これにより、ヤゲオとホワイトナイト(白馬の騎士)として登場したミネベアが約半年にわたり繰り広げたTOB合戦に決着がつく見通しだ。ミネベアは9月時点ですでに不成立を発表しており、より高い買い付け価格を提示したヤゲオに軍配が上がったようだ。

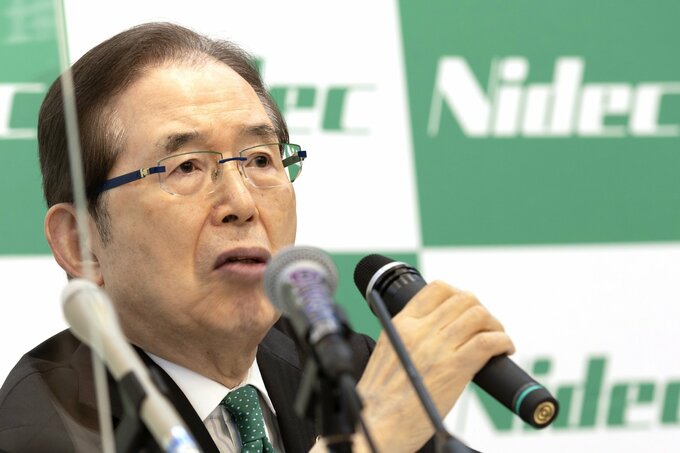

工作機械メーカーの牧野フライス製作所への同意なき買収提案に踏み切ったニデックも、ホワイトナイトとしてアジア系のMBKパートナーズを含む複数の投資ファンドが浮上する中、5月にTOBを撤回した。ニデック創業者の永守重信グローバルグループ代表は、1円でも高い対抗案が出ればやめるつもりだったと明かした。

円安傾向が続く中、海外企業による日本企業の買収提案は今年も記録的な高水準で推移する。外資企業やファンドの動きが活性化する中、買い手側になる日本企業はより厳しい競争にさらされる。同意なき買収者とホワイトナイト。攻める側と守る側で役回りは異なるものの、東西を代表するM&A巧者として知られる両社が買収を実現できなかった背景には、こんな変化がある。

M&Aキャピタルパートナーズの辻井武弘IBカバレッジ部長は、「買収合戦になったら価格勝負でしかなくなる」と指摘する。さらに海外のファンドや事業会社が経済性を度外視して対抗した場合は勝てなくなるため、買い手側も友好的なアプローチを模索する「王道」が成約の近道だと説く。

外為法影響せず

芝浦電子を巡るTOBでは、ヤゲオが外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく承認を取れるかどうかにも注目が集まった。ミネベアの貝沼由久会長兼最高経営責任者(CEO)も4月の会見で、「日本の優れた技術を守るという点でもTOBの意義がある」と主張した。ただ最終的にはヤゲオは承認を得た。

これまで外為法に基づき中止命令が出たのは、08年の英投資ファンドによる電源開発(Jパワー)の株式買い増しの案件だけだ。

日本企業の研究を専門とする米カリフォルニア大学サンディエゴ校のウリケ・シェーデ教授は米国が対米外国投資委員会(CFIUS)をより積極的に活用しているのと異なり、日本政府は自国技術を保護する能力も意思もないようだと指摘。日本の知的財産権の観点から見ると明らかに危険な状況だと警鐘を鳴らし、「日本の全てのCEOにとって重大な懸念事項であり、海外の競合にとっては思わぬ好機」となると述べた。

最近では日本製鉄が23年12月にUSスチールの買収を発表した後、米政府が長期間にわたり、国家安全保障上の懸念から買収を阻止しようとした動きもあった。最終的にはトランプ大統領が買収計画を承認したことで買収が完了したが、米政府への黄金株の付与や取締役の過半数や経営陣の中枢メンバーを米国籍とすることなどさまざまな条件が付けられた。

一方、M&Aに詳しい早稲田大学の伊藤友則教授は、今回のヤゲオのような敵対的TOBが日本で普通に出てきたのは「非常に好ましいこと」であり、外為法の主管官庁の経済産業省などが承認したことも「極めて正しい判断だった」との考えを示した。

日本政府が自国の先進技術を守ることは非常に重要だが、対象範囲を広げることは海外からの投資を阻害することにもつながり、「経済にとっても悪影響が出る」からだとした。

(情報を追加して更新します)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.