深刻な人手不足に直面する日本経済

人口減少時代の日本が直面する大きな課題の1つが労働力不足だ。

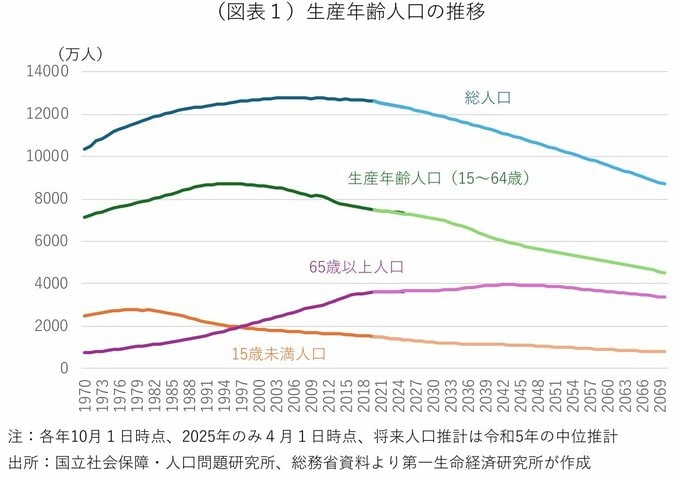

日本の生産年齢人口(経済活動の中核を成す15~65歳の人口)は2025年4月1日時点で7356万人と、1995年の8726万人をピークに減少が続いている。

母数の人口が減少しているだけでなく、少子高齢化による年齢構成の変化も急速に進んでいる。1980年代半ばまで20%を超えていた総人口に占める15歳未満の割合は11%台に低下し、65歳以上の割合が30%に迫る。

今後、2030年代にかけては団塊ジュニア世代(現在の年齢が51~54歳)の多くが退職年齢に差し掛かることから、生産年齢人口の減少が一段と加速しそうだ。

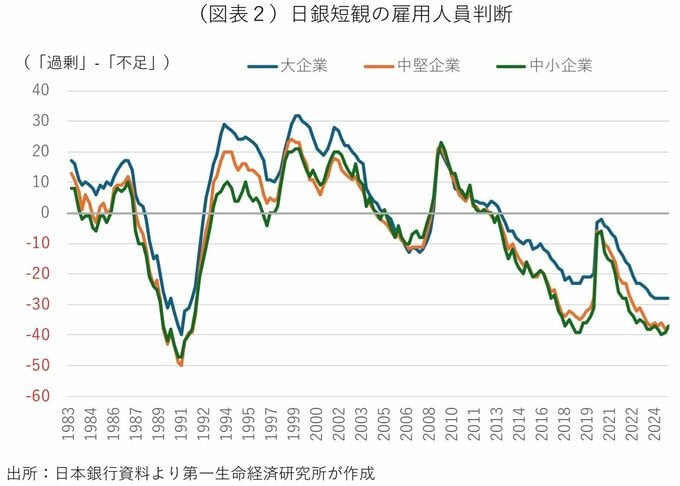

多くの企業や団体が将来の中核的な業務を担う若手人材の確保を目指すなか、人材獲得競争が激化している。企業の人員不足感は、1970年代前半の高度経済成長期の末期や、1980年代後半から1990年代前半にかけてのバブル期に匹敵する。

大企業よりも中堅・中小企業、都市部よりも地方の人手不足が深刻で、建設、運輸、宿泊・飲食、介護などの現場で人材確保がとりわけ困難な状況にある。

国や地方自治体は少子化対策や子育て支援を強化しているが、人口減少の流れをすぐに反転させることは難しい。

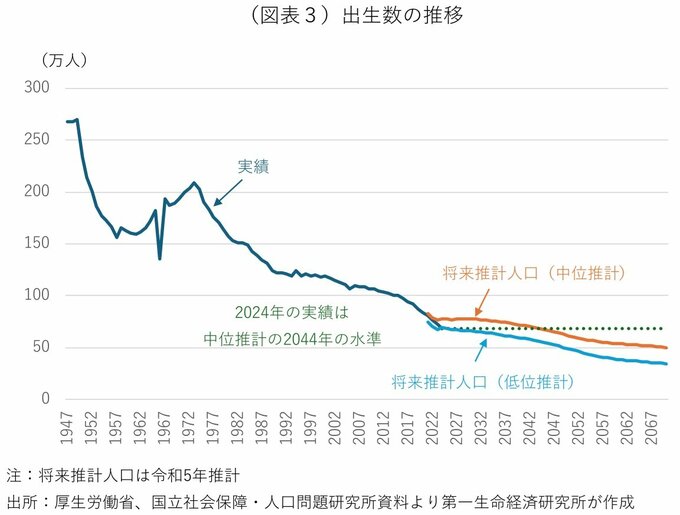

2016年に100万人を割り込んだ日本の出生数は、その後も減少を続け、僅か8年後の2024年には70万人を下回った。

結婚や出産に対する価値観の変化、就学やキャリア形成期間の長期化、女性のキャリア志向の高まりとともに、未婚化や晩婚化が進み、初産年齢が上昇している。また、最近の物価高や住宅価格の高騰も、子育て費用の増加を招き、出産の抑制要因となっている。

これから出産年齢に差し掛かる女性が生まれた2000年以降、出生数の減少が一段と加速しているうえ、2024年の合計特殊出生率は1.15と過去最低を更新した。政策支援で出生率の低下に歯止めが掛かったとしても、今後生まれる子どもが平均的な初産年齢に達するのは約30年後のことだ。今後も人口減少が続くことは避けられない。

「年収の壁」が就労拡大の阻害要因に

そこで重要となってくるのが、潜在的な労働力をいかに活用するかだ。日本の就業率は2000年代に57%前後で推移していたが、2024年には62%近くに上昇している。

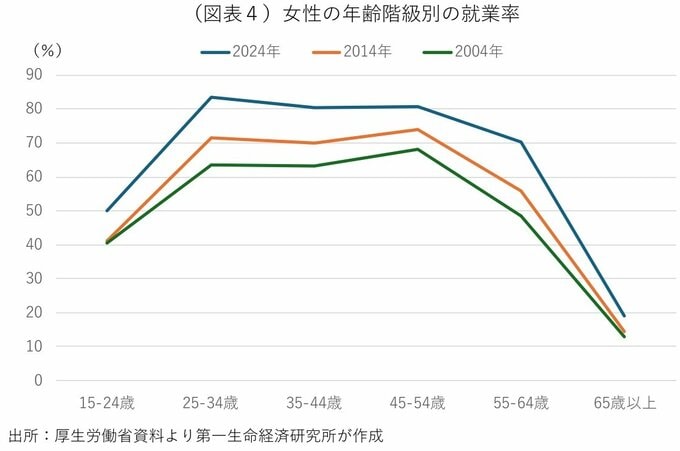

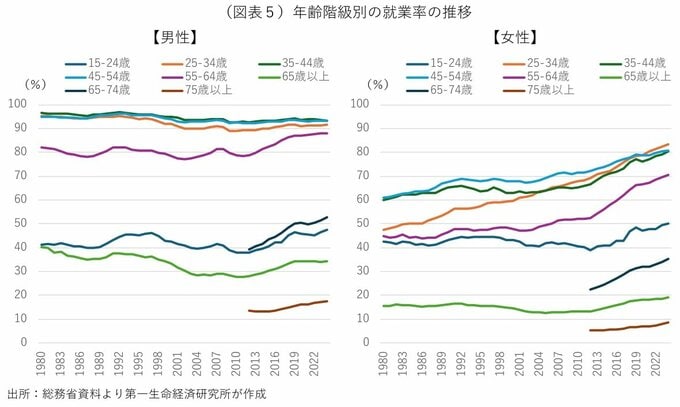

定年延長や定年後の再雇用で働く男性が増えたことに加えて、女性の就業率が全ての年齢層で高まっている。

かつて、女性の就業率は30歳台に入ると結婚や出産を機に低下し、子育てが落ち着いた後に再び増加する傾向から、「M字カーブ」を描くと言われていたが、最近では山の落ち込みがなくなっている。

これは出生率が低下していることもあるが、出産後も仕事を続ける女性が増えているためだ。男女の年齢階級別の就業率を比較すると、女性は各年代で男性よりも低い就業率にとどまるが、中高年層での乖離がとりわけ大きい。

20歳代や30歳代の女性のフルタイム労働者の割合が増えており、今後はこうした世代が中高年層に移行するのに伴い、女性の就業率の更なる上昇が期待できる。

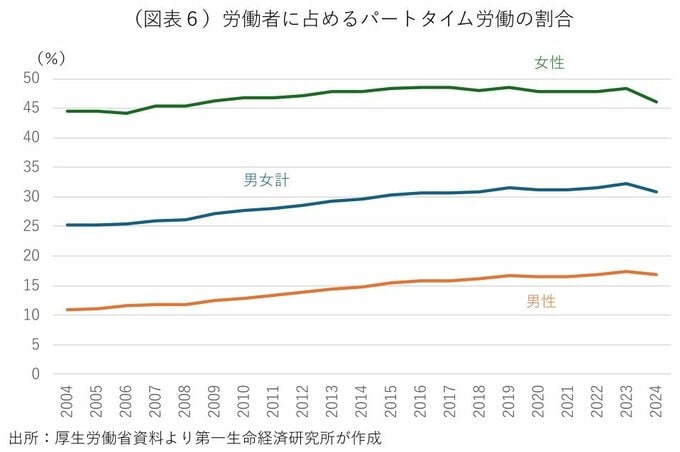

現在、女性の半数近くはパートタイム労働者として働いている。男性の労働者に占めるパート労働者の割合は20年前の約11%から過去数年で17%前後に上昇しているが、女性のパート比率は過去15年余り、40%台後半でほぼ変わっていない。

フルタイム労働者に占める女性の割合は、20年前の約31%から最近では約37%に上昇しているが、パート労働者に占める女性の割合は約72%と、20年前からほとんど変わっていない。今も昔も女性がパート労働の中心的な役割を担っている。

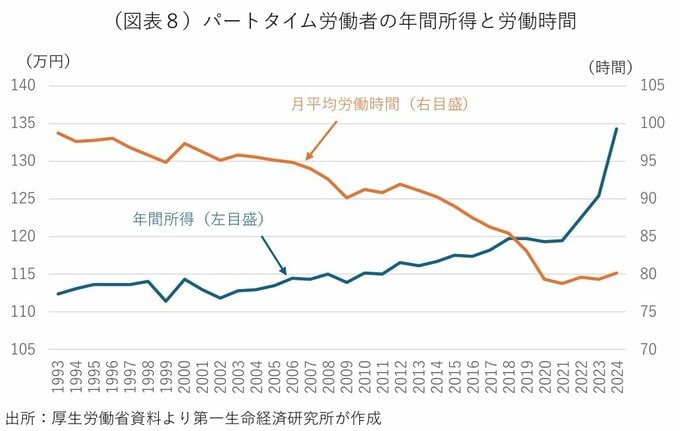

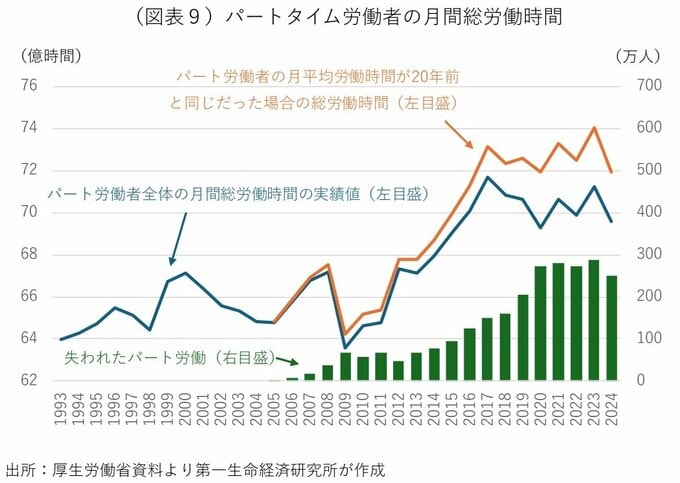

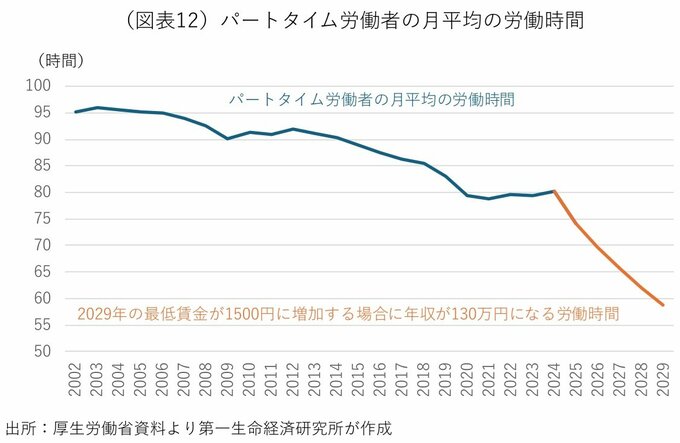

パート労働者を巡っては、いわゆる「年収の壁」が就労拡大の障害になっているとの指摘がある。実際、パート労働者の月間の平均労働時間は、20年前の約95時間、10年前の約90時間から、最近では約80時間に減少している。

1日当たりの平均労働時間は、過去20年、6時間弱でほぼ変わらず、1ヶ月当たりの平均出勤日数がかつての17日程度から14日未満に減少している。

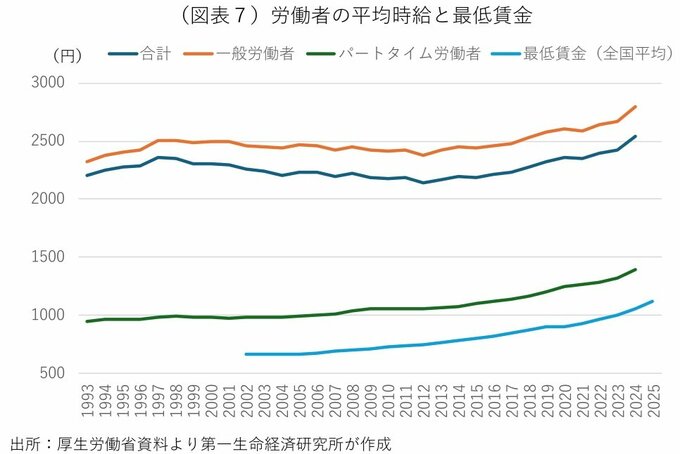

その間、20年前に1000円未満だったパート労働者の平均時給は、最低賃金と概ね連動して増加し、2006年には1000円を超え、最近は1300円に達している。

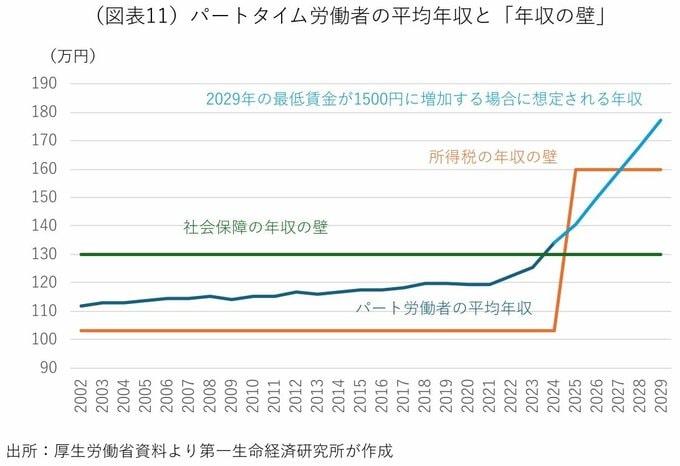

時給と労働時間から計算したパート労働者の平均年収は、ここ数年で120~130万円台に水準を切り上げるまで、ほぼ一貫して110万円台で推移してきた。

パート労働者の多くは、年収が103万円や130万円を超えないように労働時間や勤務日数を調整してきた。無論、これはパート労働者の平均値であり、実際には年収の壁を越えて就労するケースもある。

どのような就業形態を選択するかは、他の仕事が見つからない場合は元より、家計が必要とする生活費、育児・介護・家事分担など家庭を取り巻く環境、個人の価値観や健康状態などにも依存する。

年収の壁を理由にパート労働者が就労日数や労働時間を調整しているのであれば、人口減少社会における貴重な労働機会が失われていることが示唆される。

パート労働者の平均労働時間は20年前と比べて約16時間減っており、労働時間を抑制しなかった場合と比べて、約250万人分のパート労働が失われた計算となる。

賃上げ加速で就労抑制は一段と深刻に

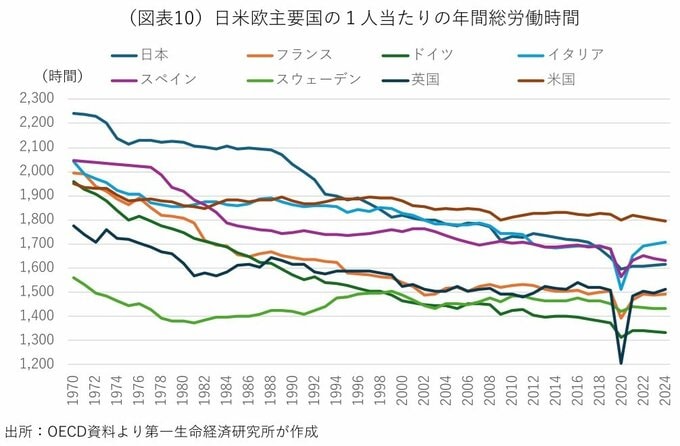

日本の労働時間は減少傾向が続いている。かつて2000時間を超えていた1人当たりの年間総労働時間は現在、約1600時間にまで減少し、米国、イタリア、スペインを下回っている。

これは、長時間労働の是正やワークライフバランスの重視など、働き方改革の成果によるところもあるが、それ以上に大きいのは、労働時間の少ないパート比率の上昇とパート労働者による就労調整だ。

フルタイム労働者の長時間労働は引き続き、仕事と子育ての両立を難しくする大きな要因の1つとなっている。

人口減少による人手不足の更なる深刻化が予想され、今後も賃金上昇が続く可能性が高い。政府は2020年代中に最低賃金(時給)を1500円に引き上げることを目標に掲げている。

2029年までに目標を達成するには、現在、全国平均で1121円の最低賃金が年率7.6%のペースで増加する必要がある。

所得税の課税対象となる103万円の壁は2025年度の税制改正で160万円に引き上げられることが決まり、厚生年金や健康保険への加入が義務づけられる106万円の壁も、2026年10月を目途に撤廃することが決まったが、社会保険の扶養対象から外れ、国民年金や国民健康保険に加入しなければならなくなる130万円の壁は残る。

既に2024年のパート労働者の平均年収は130万円を超え、更なる賃上げは労働時間の一段の抑制につながる可能性がある。

今後も最低賃金の引き上げ幅と同額だけパート労働者の平均賃金が上昇し、2024年と同じ時間を働くと仮定した場合、2029年のパート労働者の平均年収は180万円近くに達する。

平均賃金の上昇後もパート労働者の年収を130万円未満に抑えるには、2024年に約80時間まで減少した月当たりの労働時間を、2029年までに60時間未満に縮小する必要がある。

この場合、パート労働者の月当たりの出勤日数は、現在の14日程度から10日程度に減少する。こうした労働時間の抑制で、2029年までに約600万人相当のパート労働が失われる計算となる。フルタイム労働に換算すると、約350万人分に相当する。

このように、年収の壁の引き上げは、税収の減少、国民年金や国民健康保険の保険料収入の減少などを招く恐れがある一方、賃上げに伴う就労調整を抑制し、人手不足の緩和や個人消費の底上げにつながる可能性がある。

厳しい財政事情に鑑みて税収を確保しようとする立場や、国民年金・国民健康保険の収支悪化を危惧する立場からは、引き上げに異論の声が出るのも当然だ。

だが、これまでに約250万人相当のパート労働が就労調整によって失われ、今後も賃金上昇によってその数は一段と膨れ上がる可能性がある。

中長期的には供給制約の緩和に伴う国民所得の拡大は、税収増加や社会保障収支の改善に資するものと考えられ、総合的な政策判断が求められよう。

※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 首席エコノミスト(グローバルヘッド)田中 理

※なお、記事内の「図表」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。