(ブルームバーグ):物価変動を反映させた実質賃金は5月に20カ月ぶりの大幅な減少率となった。物価の上昇が続く中、名目賃金の伸びの鈍化が響いた。所得の改善を実感しにくい状況が続く中、参院選に向けて物価高への対応を求める声が一層強まりそうだ。

厚生労働省が7日発表した毎月勤労統計調査(速報)によると、「持ち家の帰属家賃を除く」消費者物価指数で算出した実質賃金は前年同月比2.9%減と、2023年9月以来の低水準となった。市場予想は1.7%減だった。名目賃金に相当する1人当たりの現金給与総額は1.0%増と、市場予想(2.4%増)を大きく下回った。賞与など特別に支払われた給与が18.7%減少したことが影響した。

実質賃金のマイナスは5カ月連続。コメなど食料品をはじめとする物価の上昇に賃金の伸びが追いついていない状況が続いている。20日投開票の参院選では、物価高対策として給付や減税が争点となる中で、石破茂首相は「何よりも賃上げ」と強調した。今回の結果は石破政権にとって逆風となる可能性がある。

日本総合研究所の藤本一輝研究員は、賃金が伸びているという動きに変わりはないが、今春闘の結果に比べて「所定内給与が伸びていない。少し力強さに欠ける」との見方を示した。物価高による賃金の目減りで家計が厳しさを感じる中、参院選に向けて各党は、家計にどうお金を配っていくかという議論ではなく、「物価高に強い社会を作っていくかという方向性」で政策を進める必要があると語った。

自民・公明両党が低所得者や子育て家庭支援に重点を置いた給付を参院選の公約に盛り込む一方、野党は消費税や所得税の減税を柱に訴えている。報道各社の世論調査では、参院選で重視する政策では「物価高対策」が最も多くなっている。

基本給は堅調

25年春闘での高水準の賃上げが反映され、基本給に相当する所定内給与は全体が2.1%増、うち一般労働者(パートタイム労働者以外)は2.5%増だった。増加基調を維持し、日本銀行の見通しに沿った動きが続いていることを示している。

今春闘では平均賃上げ率が34年ぶりの高水準となり、賃上げのモメンタム(勢い)持続が確認された。連合が3日発表した最終回答集計によると、平均賃上げ率は5.25%で、連合が掲げた目標の「5%以上」を2年連続で達成。毎月の基本給を引き上げるベースアップ(ベア)は3.70%で、3%以上としていた目標をクリアした。

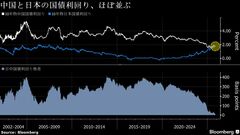

日銀は経済・物価が見通しに沿って推移すれば、利上げで金融緩和度合いを調整する方針を維持している。植田和男総裁は6月の講演で、賃金と物価が緩やかに上昇していく見通しを繰り返し強調し、利上げに前向きな姿勢を示唆していた。

ブルームバーグが6月の金融政策決定会合前に実施したエコノミスト調査によると、次回の利上げは来年1月が最も多く、調査対象53人のうち34%が予想。今年10月が30%と続いた。賃金・物価が想定通り推移する一方、トランプ米政権の通商政策などによる不確実性がリスクとして意識されている。

伊藤忠総研の高野蒼太副主任研究員は、今春闘の結果を受けて「少なくとも今年度は賃金は想定通り伸びてくる」との見方を示した。一方、米関税が今年度の企業収益等へのリスクとなる中で、次の春闘でどの程度伸びを維持できるか注視する必要があると述べた。

日米交渉はトランプ大統領の対日姿勢硬化で混迷が深まっている。米政権はこれまでに、自動車と鉄鋼・アルミニウムへの分野別関税に加え、ほぼ全ての輸入品への10%の一律関税も発動。9日には上乗せ関税の一時停止措置が終了する。関税措置により企業の収益が圧迫されれば、先行きの賃金に悪影響が及ぶ可能性がある。

他のポイント

- 賞与の減少は5月に支給する事業所の割合が昨年と比べて減少したことが要因-厚労省

- 実質賃金の算出に用いる「持ち家の帰属家賃を除く」消費者物価指数は5月に4.0%上昇

- 3月分から公表を開始した、持ち家の家賃換算分を含めた総合指数に基づく実質賃金は2.4%減

- エコノミストが賃金の基調を把握する上で注目するサンプル替えの影響を受けにくい共通事業所ベースでは、名目賃金は2.3%増

- 所定内給与は全体が2.6%増、うち一般労働者は2.4%増

(チャートとエコノミストコメントを追加して更新しました)

--取材協力:横山恵利香.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.