新型コロナウイルスの分類が5類に引き下げられ、特に夏山シーズンは大勢の観光客が富士山を訪れることが見込まれます。

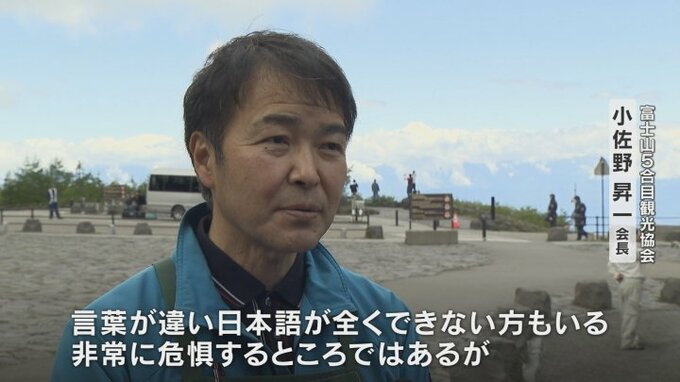

そこで言葉が通じない外国人への対応が、課題のひとつです。

富士山5合目観光協会 小佐野昇一会長:

言葉が違い、日本語が全くできない方もいる。非常に危惧するところではあるが、いざとなれば手を引っ張ってでも避難してもらうという形をとる。

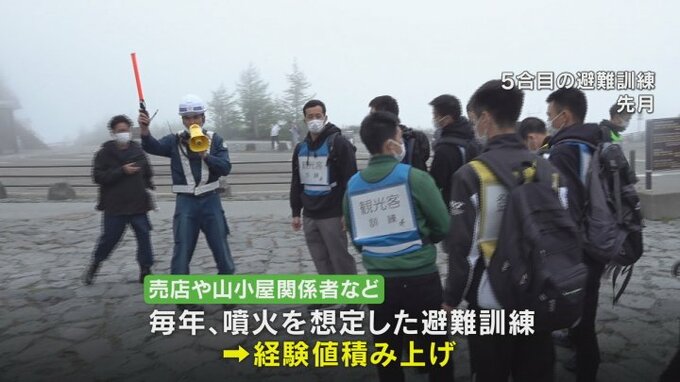

富士山5合目の売店や山小屋関係者らは毎年、噴火を想定した避難訓練を行い、避難誘導の経験値を積み上げています。

富士山5合目観光協会 小佐野昇一会長:

富士山が噴火する前に客の避難誘導が完了することが望ましい姿だと思うので、そこを目指して色々な面で努力もするし(行政に)協力も要請していきたい。

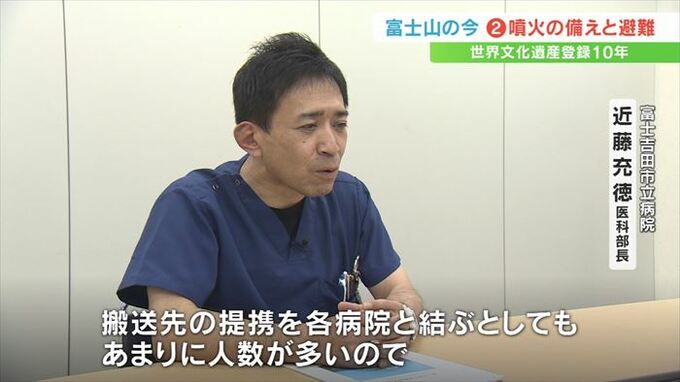

一方、入院患者など支援が必要な人の避難体制の整備も課題です。

想定される火口から約2kmに位置する、富士吉田市立病院です。

病院は去年、噴火時の診療態勢などをまとめた避難計画を策定し訓練も行っていますが、入院患者の避難先は決まっていません。

富士吉田市立病院 近藤充徳医科部長:

搬送先の提携を各病院と結ぶとしても、あまりに人数が多いので、複数の病院と提携するのは現実的ではない。

310の病床は常に8割を使用し、入院患者は約250人います。

移動する救急車の数に限りもあり、重症患者の搬送は困難を極めるといいます。

富士吉田市立病院 近藤充徳医科部長:

いわゆるトップダウン、ここの病院の患者を受けてくださいという指令が出ない限りは厳しい。そういった意味では1病院や1市町村の避難確保計画はどうしても行き詰まる。

観光客や支援が必要な人の命を守る態勢の整備は、その施設だけでの対応は限界があります。

一刻も早い避難態勢を具体化させるため、国や県のサポートが求められます。