噴火の被害想定を示すハザードマップは2021年に改定され、避難が必要になる人は山梨・静岡あわせて約11万6000人と、以前の7倍に膨れ上がりました。

繰り返し行った避難訓練では幹線道路を中心に大規模な渋滞が発生し、渋滞による逃げ遅れを防ぐため、今年3月、一般住民は噴火後、自家用車ではなく原則徒歩で避難することに見直されました。

富士山科学研究所 富士山火山防災研究センター 本多亮リーダー:

溶岩流というものは非常にゆっくりですから、十分歩いても逃げられる。もう1つ火山灰ということに関しても、火山灰が降っている中で車を運転するというのは実は非常に危険で、徒歩の方が安全ということもある。

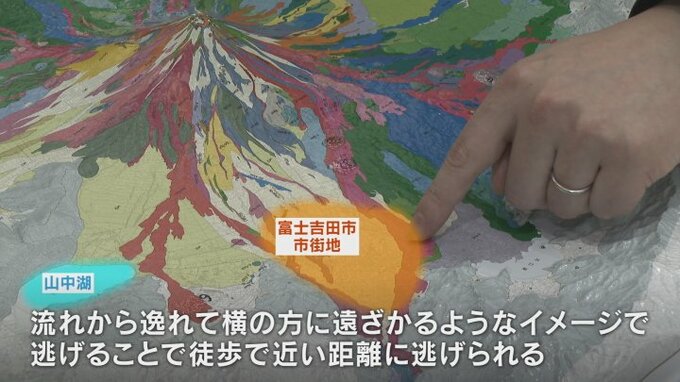

過去の噴火で流れ出た溶岩の跡を示した富士山の立体模型があります。

噴火ごとに色分けしてあり、噴火した場所や規模によっては北麓地域の市街地まで流れているのが分かります。

富士山科学研究所 富士山火山防災研究センター 本多亮リーダー:

例えばこの辺にお住まいの方で溶岩流が来る場合は、下流の方に逃げるとどこまでも追いかけてくるので、流れから逸れて横の方に遠ざかるようなイメージで逃げることで、徒歩で近い距離に逃げられる。

しかし避難体制の整備には課題もあります。