紹介するのは、「フードパントリー」。「パントリー」とはキッチンにある収納スペースのこと。ではこの「フードパントリー」とはいったいどんな取り組みなんでしょうか。この取り組みでこどもの生活支援をしているNPO法人を取材しました。

山口市の市立小郡図書館です。向かいにある空き地にはキッチンカーとテントが設置されています。

ここで行われているのが「フードパントリー」。食品を無料で配布する取り組みでこども食堂のひとつの形に位置づけられています。

クロル舞アナウンサー:

「夏休み中のフードパントリーです。冷たい飲み物や、パン、お菓子などが用意されていて、目の前の図書館で勉強などを終えたこどもたちに無料で配布しています」

「アオハルパントリー」と名付けられています。夏休み中、勉強などを頑張っている子どもたちに昼ごはんを提供したいとこの場所に開かれました。

100人分が用意され、配られました。

母親:

「いろんなのが選べるのがこども楽しい気分にするし、夏休みなので、イベントも最近ないので、こういった行事があると嬉しいですよね」

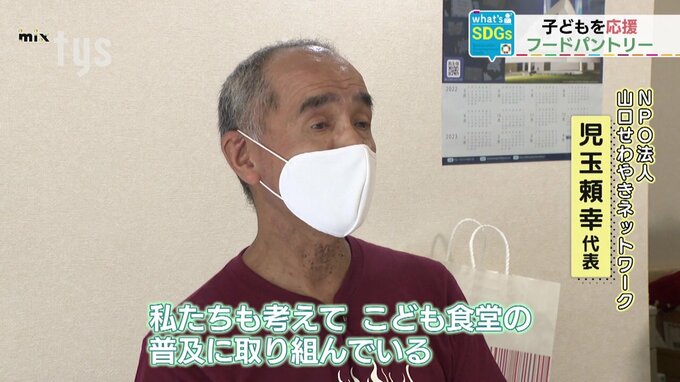

「アオハルパントリー」は、夏休み中、山口市内で3回、開催されました。企画・運営は、NPO法人山口せわやきネットワークの、こども明日花プロジェクトです。山口せわやきネットワークは代表の児玉頼幸さんが2003年に作ったNPO法人。2016年に、こどもの支援に特化したこども明日花プロジェクトをスタートさせました。無償で食事を提供する子ども食堂、地域食堂、ひとり親世帯への弁当無料配布などの活動で知られています。

学習支援や居場所づくりなど主にこどもの生活支援をしています。スタッフは6人。

イベントは学生ボランティアらが手伝っています。

NPO法人山口せわやきネットワーク 児玉頼幸代表:

「地域でこどもを見守り、支える仕組み作りという形で私たちも考えて、こども食堂の普及に取り組んいるんですけど、ちょっと困った時には助けてっていえる、どうしたんって声がかけられるそういう繋がり作りのきっかとして」

「地域で」見守る、ここもポイントのひとつです。子どもの生活支援だけでなく、地域の住民と一緒に取り組むことで、まちづくりにもつながると期待されています。

SDGsのこれらの目標に達成に貢献します。さらに、プロジェクトでは、こんな取り組みもしています。

クロルアナ:

「寄付などで集まった、レトルトカレーやパスタ、お菓子などといったさまざまな食料品があります。こどもがいる家庭用で、ここで袋に入れて、持ち帰ることができるそうです」

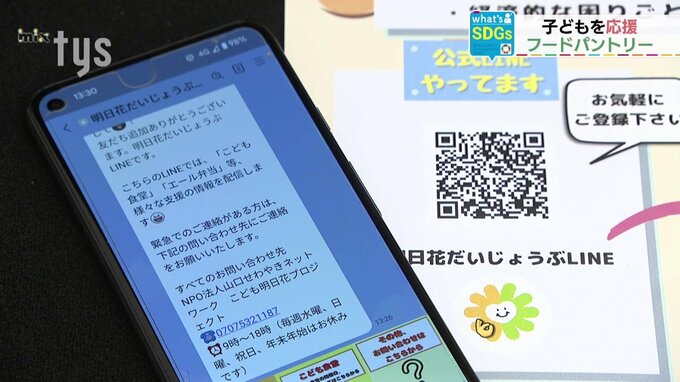

子育て家庭を支援しようと、食品の無料配布も行っていて、ラインの公式アカウントを使って、簡単に利用できる仕組みを作っています。

児玉代表:

「地域を担う、ある意味国を担う、そのこどもたちがひとりでも取り残さずに、元気にそういう愛情を受けながら、育つことで、この山口で生まれ育ってよかった-そういう支えになれたらいいかな」

日本の17歳以下の子どもの、7人に1人が経済的に貧困状態にあるとされます。家庭の事情や経済的な理由で困難を抱える子どもたち。「子どもの貧困」は個人の問題ではなく、地域全体の問題。地域を含めた、みんなで解決方法を考えなければなりません。

プロジェクトでは、こどもが希望を持てる社会の実現を目指します。

「こども明日花プロジェクト」の取り組みのひとつに「子ども食堂」があります。

地域住民や民間団体が子どもたちに食事を提供する取り組みですがこれについて、興味深いデータがあるんです。

こども食堂は、去年12月の時点で全国におよそ6000か所に設置されていますが、実は、山口県はこの取り組みが最も広がりを見せている県なんです。2018年には県内に14か所。それが2021年は110か所、7.9倍に増え、この増加率が全国1でした。

県は2019年、「こども食堂応援宣言」を掲げ、設置が進むよう支援を本格化させました。手続きの負担を減らしてこども食堂を開設しやすくなりました。その後も増え続けていて、現在は、135もあります。フードパントリーも子ども食堂も、「地域で子どもを見守る」ことが考え方の根底にあります。地域の将来を担う子どもたちを地域の人たちが見守り、それがまちづくりにもつながる。

子どもを支援する取り組みは子ども本人や親のためだけでなく、私たちにも深く関わっていると取材を通して感じました。