そして、夏休みと言えば…

5年生

「自由研究とかも毎回最終日ぐらいになっちゃうのでお母さんに怒られたりとかもしています」

宿題がついつい後回しに…、これは共感できる人も多いのでは?

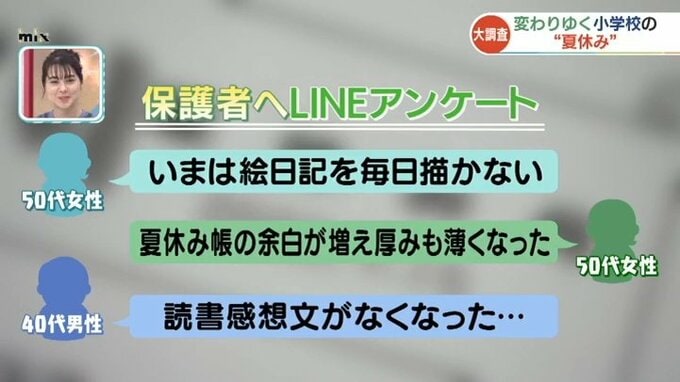

保護者へのラインアンケートでは「いまは絵日記を毎日書かない」「夏休み帳の余白が増え、厚みも薄くなった」「読書感想文がなくなった」など、量が減っているという意見も見られましたが…、大内南小学校はけっこう、しっかりありました。

最近では、タブレットで提出する宿題もあるそうです。

夏休み最終日に家族みんなで大慌て…、なんていう光景は減ってきているかもしれません。

というのも、提出日が2学期の初日ではなく、8月の登校日までという宿題が増えているんです。

例えば、大内南小の場合は…

登校日(8/21)に提出・夏休み帳(各教科の問題集)・読書感想文・自由研究や工作・応募作品(絵や習字など)

2学期初日(9/1)に提出・自学ノート1冊(1学期の復習)・健康生活チェック表・わくわく日記・絵日記

もうほとんどが登校日の提出ですよね!

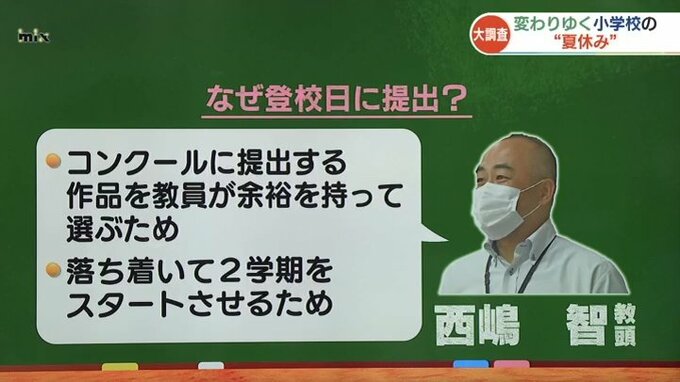

これはなぜなのか、西嶋教頭に聞いてみると…

・(自由研究や応募作品など)コンクールに提出する作品を教員が余裕を持って選ぶため

・(教員、児童ともに)落ち着いて2学期をスタートさせるため

宿題は早めに終わらせないといけませんが、メリットも多そうですよね。

さて、夏休み中の学校を訪ねると、そこでもちょっとした変化を見つけました。

永岡アナ「夏休みが始まって1週間足らず。学校には子どもたちの自転車が何台か止まっています。体育館を見てみますと、きょうは登校日ではありませんが、児童たちの姿があります。地域の人たちもいます。何か行われるんでしょうか?」

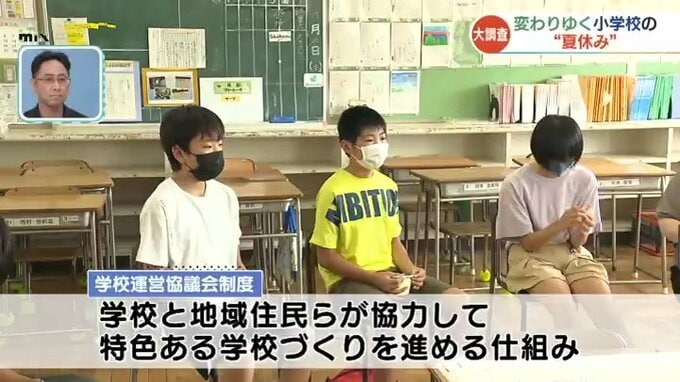

その後、各教室に別れ、先生も交えて何かを話し合っています。

何かの会議のようですが…?

大内まちづくり協議会 阿部正二郎事務局長

「学校運営協議会っていう会なんですけど、他県では山口県をモデルに、模範にするっていう状況の中で、子どもたちと先生方と地域が話し合うっていう取り組みが、いろんなところでもいま始まっているところだと思います」

学校運営協議会制度とは、学校と地域住民らが協力して特色ある学校づくりを進めていく仕組みのことです。県教委の働きかけもあり、児童や生徒が参加するケースが増えています。

今回のテーマは、「笑顔があふれる地域にするためには」。

児童

「なんでボランティア活動とかに協力すると書いたかと言うと、ふれあいがあってなんか仲よくなると思ったからです」

児童

「地域の人とかの笑顔を増やすためには、お互いが信頼し合ってないと、話すことも難しいと思うから」

地域の一員という意識が育まれているようでした。

大内南小学校では児童の参加は今年度が初めてで、6年生の代表、20人が参加していました。

いろいろな変化がありましたが、より効率的で時代に合った…だけでなく、何より子どものためを思った改革が今後も進んでいけば、と期待したいですね。