山形県の気になる話題を深く掘り下げます「ユウキノフカボリ」です。

今回のテーマこちら。

土砂崩れはなぜ起きた?そして私たちにできる対策は?

山形県鶴岡市の土砂崩れから1週間です。

これは31日に撮影した写真です。衝撃を受けた方がたくさんいらっしゃったと思います。

これだけ大規模な土砂崩れが発生しました。

鶴岡市西目で発生した土砂崩れについては、現在県による調査が行われていますが、今回は独自に、とある原因を可能性として挙げている専門家にTUYがお話を伺いました。

東京電機大学・安田進名誉教授

「日本は全体の70%が山と言われていて雨と地震が多く斜面災害・土砂災害が起きやすいところ」

こう話すのは地盤工学の権威・東京電機大学の安田進名誉教授です。安田教授は今回の土砂崩れの状況を映像で見て驚いたと話します。

東京電機大学・安田進名誉教授

「通常は地震や雨で崩壊が起きるパターンだが何もない深夜に突然崩壊が起きた」

では、原因は?地下水がたまって地盤が緩んだのでしょうか。

東京電機大学・安田進名誉教授

「背後に高い山があるとそこで降った雨がじわーっと入ってきて長期間で吸い上がって来たりするがこの山を考えるとそんなに関係ない」

今回、安田教授は土砂崩れ発生前の現場の写真に注目。

東京電機大学・安田進名誉教授

「(土が)露出した場所が何だろうなと気になっている」

土砂崩れの現場は山を切り拓き宅地造成した場所。50年近くたった今も土が見えていた部分がまだあったのです。

しかも土が見えていた部分は、崩落した場所の頂点とほぼ重なります。つまり、ここから雨などがしみ込み、崩れた可能性もあるのです。

東京電機大学・安田進名誉教授

「木があるとそこでいったん保水するので中に入っていかないが(木がないと)水がどっと土の中に入ってしまう裸になった土地は注意しないといけない」

安田名誉教授によりますと、注目したいのは崩れる前の山です。

周囲に高い山がないので、周囲の山の影響を受けて水を蓄えた可能性はあまりないのではないかと。

そして注目されるのがこちらです。崩れる前からも土が露出している部分があったと。ここから水が染み込んだのではないかということなんですね。

水が要因だというのは、山形県が行っている調査と今のところ合致しています。

改めて見てみると、確かに崩れた部分の頂点のところに土が見えている部分が当たるということで非常に注目なんですね。

ですが、安田名誉教授がその水が原因だというものの他にもう一つの原因となる可能性をあげています。

東京電機大学・安田進名誉教授

「2019年6月に鶴岡から(新潟県)村上にかけて大きな地震が発生した」

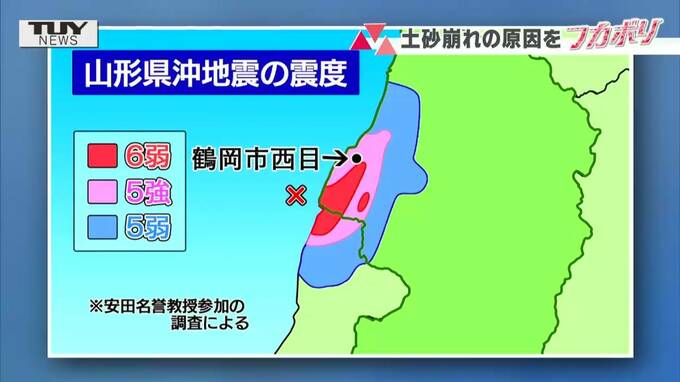

2019年の山形県沖地震。鶴岡市で最大震度6弱を観測し海岸地域の建物が被害を受けるなどしたあの地震が、今回の土砂崩れに関係している可能性があるというのです。

土砂崩れが起きた鶴岡市西目地区の場所を見てみると、以前の地震で震度6弱と最も揺れが大きかった場所に隣接しています。

東京電機大学・安田進名誉教授

「こういった大きな地震があると斜面が緩んでくる。その時に崩壊しなくても緩んでいて、そのあと少しずつ弱くなってきて突然壊れる」

安田名誉教授は斜面の崩落には必ず前兆現象があるとして、2019年の地震も念頭に調査を進める必要があると話します。

東京電機大学・安田進名誉教授

「どこかに地割れが発生するとか斜面から水が出やすくなってきたとか住民からいろいろヒアリングしてもしかしたら2019年の地震のあとにそうしたことが起きていたら私が言うような懸念が考えられる」

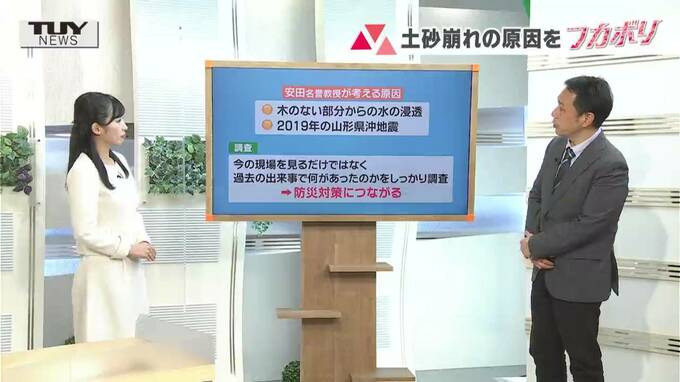

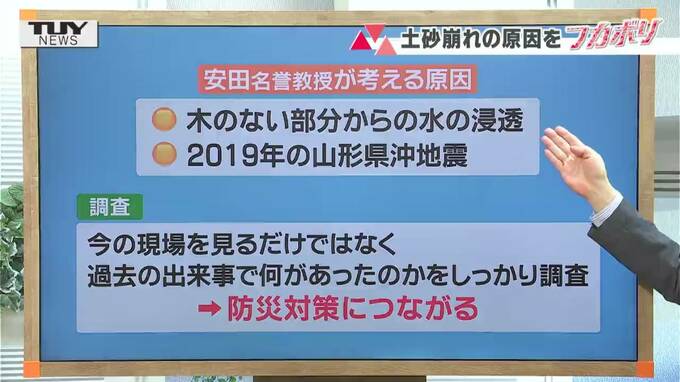

改めて、安田名誉教授が考える原因をご紹介したいと思います。

ここは県の調査と合致しています。「①木のない部分からの水の浸透」水の浸透という部分です。これが重要引き金だったんじゃないかと。

そしてもう一つ安田名誉教授が考えてらっしゃる要因の可能性としてあるがあげられているのが「②2019年の山形県沖地震」ということなんですね。

この地震の揺れで地盤が傷んでいた可能性はなかったかどうかということなんです。

ですから今後の調査の大事なポイントはこうなるんじゃないかということで、今の現場を見るだけではなくて、過去の出来事で何があったのかをしっかりと調査することが防災対策に繋がるんじゃないかということを名誉教授がおっしゃっていたわけなんですね。

これを聞いて私非常に気になることを思い出しました。

私現場で取材をしていたときに地域住民の方がこうおっしゃってたんですよ。

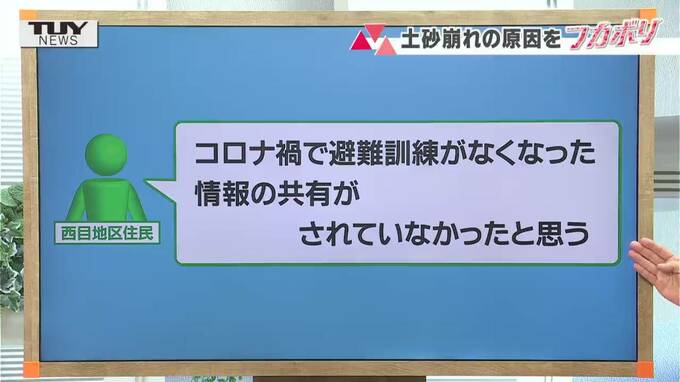

地域住民

「コロナ禍で避難訓練がなくなった情報の共有がされていなかったと思う」

どういうことかというと、地震が起きたのは3年半前です。

コロナ禍で地震の直後から避難訓練がなくなっていて、情報の共有ができてなかったんじゃないかってことなんですよね。

別の住民の方にお話を聞くと「水が出ていた。流れ出ていた」という証言もあったので、そういった情報が共有されていたら、ひょっとしたら減災に繋がったかもしれないというふうに私も思いました。

今回のまとめです。

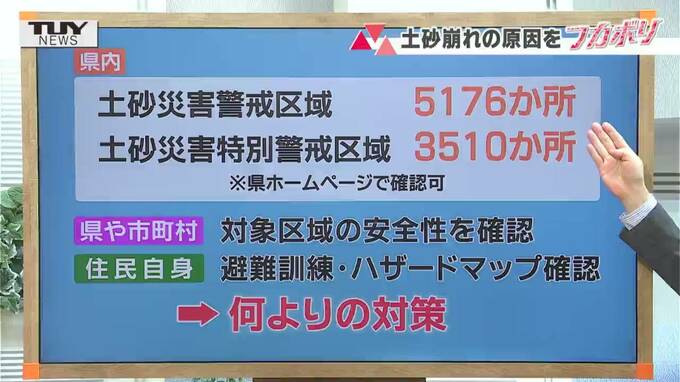

山形県内には土砂災害の警戒区域が5000か所以上。

そして特別警戒区域も3000か所以上あります。県のホームページで確認できます。

こういったことから、県や市町村はとにかく対象区域の安全性の確認を続けていただきたい。これはもう実際行ってますけどね。

そして住んでらっしゃる方々に必要な意識というのは、避難訓練を行って情報共有であったり、ハザードマップの確認。これをすることが何よりも、減災に繋がるんじゃないかと思いました。

一人一人が皆さん気をつけながら防災減災に取り組むようにしたいと思います。

■山形県鶴岡市の土砂崩れ

土砂崩れは、12月31日午前1時頃、山形県鶴岡市で発生が確認された。

山の斜面が幅120メートル、高さ20から30メートルにわたって崩れ、民家など約10棟が土砂に巻き込まれた。

崩れた土砂は2万立方メートルにもなるという。

警察や消防、自衛隊などが200人態勢で救助活動を行い、4人を救出したが、男女2人が死亡。2人が軽傷に。

5日に現地に入った専門家は発生の原因を「風化してもろくなった山に先月、多くの雪が降り土壌の水分量が増えたため」などと指摘した。

近隣の住民が避難生活を余儀なくされているが、6日の対策会議では、詳細な調査に2~3か月かかることが報告されている。