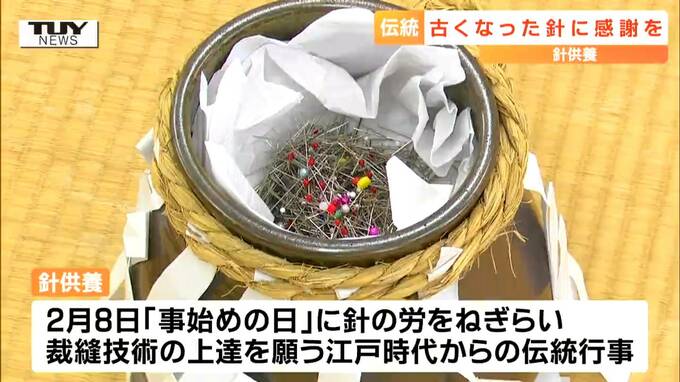

裁縫には必ず必要な、針。山形市でこのほど、古くなった針に感謝を伝える伝統の「針供養」が行われました。

針供養は2月8日の事始め(ことはじめ)の日に、針の労をねぎらい裁縫技術の上達を願うとされている、江戸時代から続く日本の伝統行事です。

豆腐やこんにゃくといったやわらかい物に刺すことで、針を休めるという意味が込められている針供養。

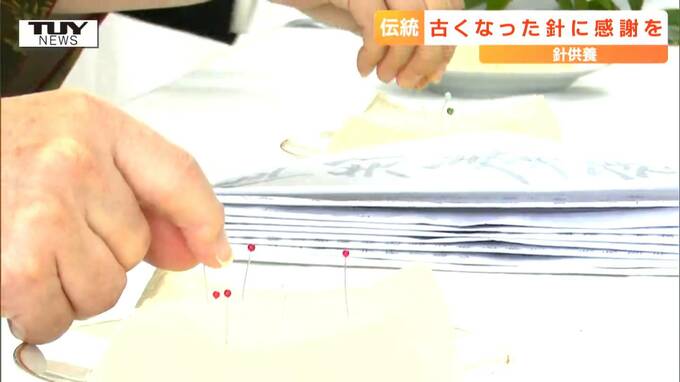

着物の仕立てなどを行う山形市の竹田和裁研究所では、毎年針供養を行っていて、今年は着物づくりの職人や、服飾を学ぶ専門学生など、およそ30人が参加しました。

神事では、仕事や授業で使い折れ曲がった古い針を豆腐に刺していき、参加者は今まで使ってきた針に、感謝を伝えていました。

山形V.カレッジ2年 林 若菜さん「教えてくださった先生方への感謝の気持ちもありますし、気持ちも込めて針を刺しました。不自由なく、苦労せず、親にも感謝をして生活していきたいと思います」

山本学園 山本絵里子 理事長「道具を大事にする気持ちとか感謝の気持ちというのは、持続可能な社会づくりのためには大切なことだと思います。日本の伝統文化を守る、そういうふうなプライドを持って、より一層の高度な技術に励んでもらいたいと思っております」

供養された針は、山形市の「山形V.カレッジ」にある針供養塔に納められるということです。