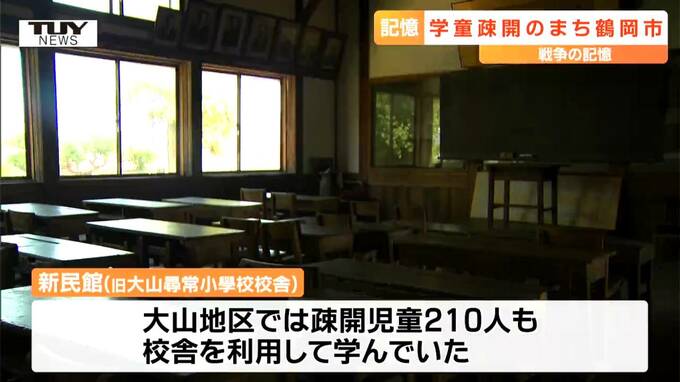

鶴岡市大山地区です。この学び舎に通っていた佐藤さんと地主さんは、戦争末期、疎開児童210人と生活を共にしました。

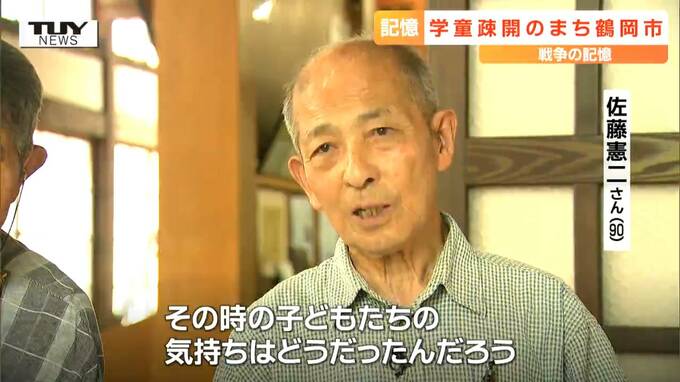

佐藤憲二さん「学童疎開の子どもたちの気持ちを考えた時、戦争が激しくなって昭和19年から20年の後半にはこっちにも飛行機が飛んでくる時代になった。その時の子どもたちの気持ちはどうだったんだろう、とにかく不安だったんだろうと今更おもっている」

当時5年生だった地主さんは終戦間際の8月10日、航空機などの燃料となる松脂とりに出かけた時の強烈な体験が忘れられません。

地主武さん「ピシピシピシという音がする。鉄砲の弾の発射音。私たちは空襲で怖い思いをしていないので飛行機が来ると飛行機が見れると逆に外に出てみた。ところが疎開の人は空襲で怖い目をしていてすぐ隠れる」

湯野浜・西郷地区を襲ったこの空襲では4人が死亡し11人がケガをしました。

地主さんは間一髪、銃弾を逃れたといいます。

地主武さん「鉄砲をぶたないで100メートル先にバンバンとした子どもたちだけだったから弾に当たらなかった。父兄や先生・大人の人がいれば全滅だった。1年後に進駐軍が来て話を聞いた覚えがある」

その5日後には終戦を迎えた日本。10月には疎開児童は大山から東京へと帰っていきました。

地主武さん「(当時の様子は)大喜びで帰っていった感じ」

佐藤憲二さん「帰る何日か前に家族の写真を撮りに行ったと。その写真がこれに載っています。当時写真を撮る簡単ではなかった。名残惜しみながら帰られたのでは」