大戦末期、空襲に見舞われた東京。

その影響は子どもたちにも及び戦火をさけるため、地方に子どもたちを送り出す学童疎開が行われました。

終戦の1年前、昭和19年8月。山形県に疎開した人は1万4600人ほどと言われ、そのうち、およそ4300人が江戸川区から鶴岡に疎開した人たちです。

小田 悟志さん「はじめのうち来ていたのは3年生から6年生だった。だんだんと空襲が激しくなったので、昭和20年になると1・2年生が来るようになりました。こんな小さい子たちが家族を離れて1年3ヶ月も暮らした」

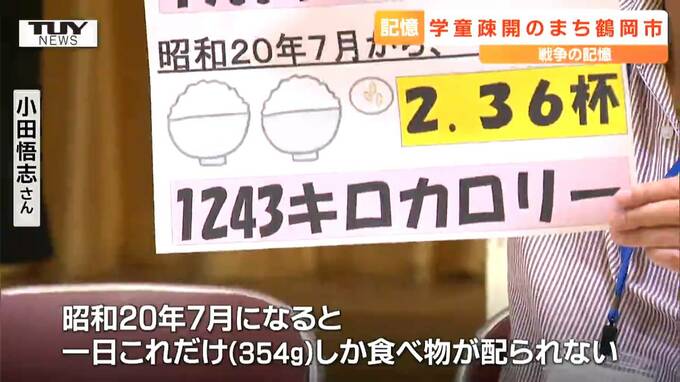

疎開地の多くは温泉地で、児童は宿で寝泊まりしながら授業をうけ疎開生活を送りました。次第に食べ物にも制約を受けることになったといいます。

小田悟志さん「昭和20年7月になると一日これだけ(354g)しか食べ物が配られなくなった」

そして、疎開児童が学習とともに行ったことが勤労奉仕です。児童が労働の担い手になりました。