8月20日のサンマ漁解禁を前に富山県内からもサンマ漁船が16日、北海道へ向け出港しました。漁獲量が3年連続で過去最低を更新するサンマ漁、ことしは燃料費の高騰やロシア問題も重なり、不安な船出となっています。

サンマ漁へ出航したのは、魚津市の中島漁業が所有する第八珠の浦丸です。

北海道根室市の花咲港などを拠点に解禁日の8月20日から12月上旬までのおよそ4か月間漁を行う予定で、16日は乗組員の家族らがしばしの別れを惜しみました。

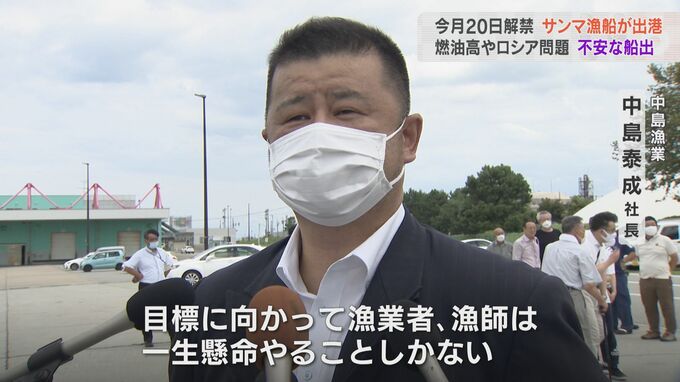

中島漁業 中島泰成社長:

「毎年毎年この解禁日に向けての出港というのは楽しみな日ですよね。昨年は全国で1万8000トンという少ない量で終わってしまいました。漁獲可能量は10万トンあるんですけど。まぁ、その目標に向かって漁業者、漁師は一生懸命やることしかないので」

秋の味覚として愛され続けているサンマ。しかし、ここ最近は深刻な不漁に見舞われています。

グラフはサンマの漁獲量の推移です。2008年には30万トンを超えていたものの、その後は右肩下がり。特に、ここ3年間は過去最低を更新し続け、去年に至っては2万トンにも届いていません。

今年の見通しについて専門家は…。

水産研究・教育機構 冨士泰期 研究員:

「今年の漁獲量というか、サンマの漁場に来遊するサンマの量としては昨年は上回りますけれども、依然、低い水準にとどまると考えています。そんな急にかつての2000年代のような水準にまで戻るようなことはなくて、低い水準の中を少し増えたり減ったりを繰り返しているのが、ここ数年の状態なのかなと思う」

また、今年は食用向けの1歳魚の割合が減り、サイズも小ぶりなものが多いとみられ「小さくて高い」といった売り上げへの悪影響も懸念されます。

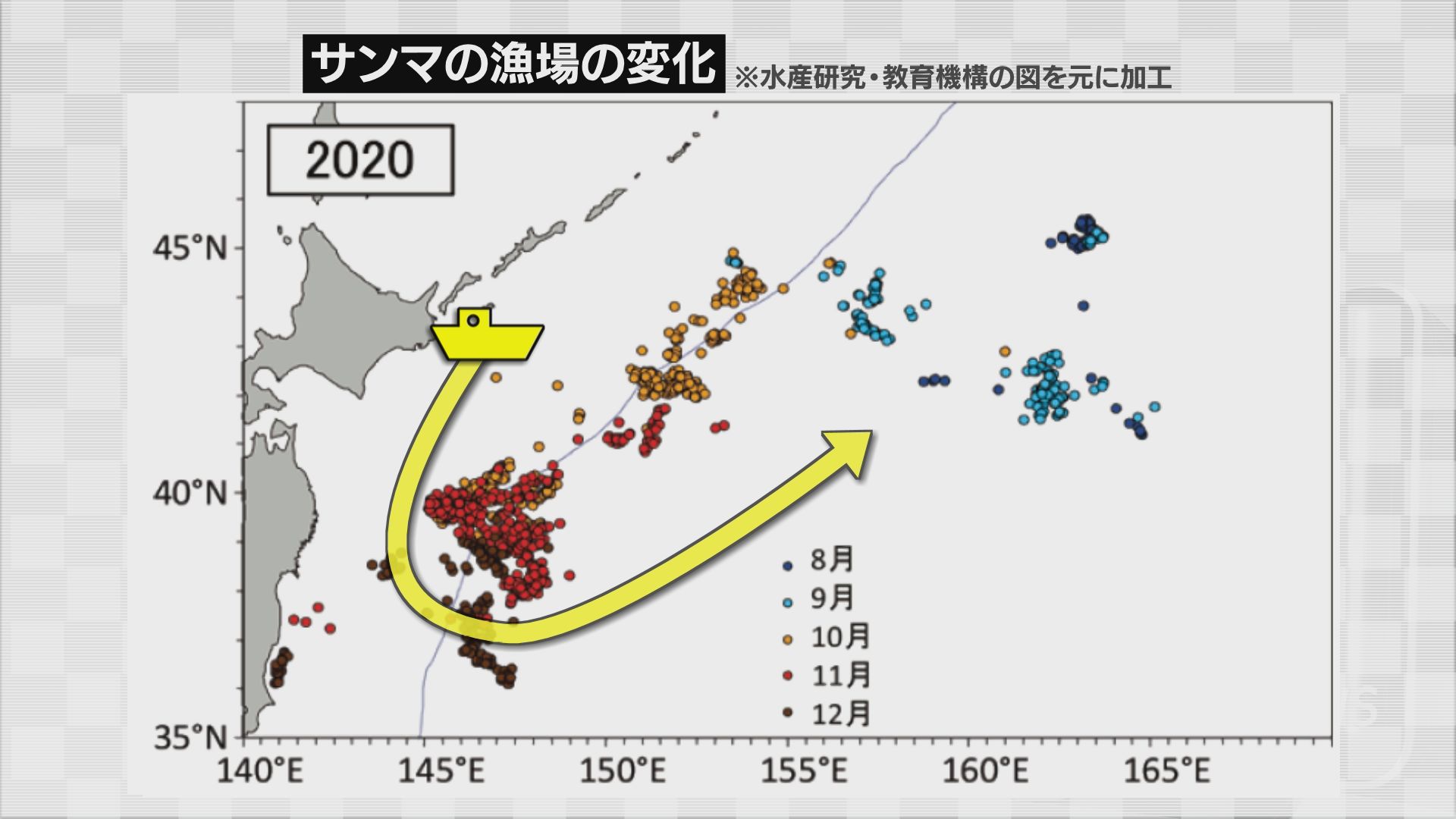

さらに、ここ数年で漁場が変化。漁業者への負担が増えているのです。

水産研究・教育機構 冨士泰期 研究員:

「昔は日帰りで操業していた。漁場に行くのに1日もかからずに港から漁場に到達して帰りも1日かからずに帰ってきた。最近は遠い漁場だと片道たどりつくだけで3日ぐらいかかってしまう。それぐらい漁場が遠くなっている」

水産研究・教育機構によりますと、2007年のサンマの漁場は北海道や岩手県など日本の近くに集中していました。しかし2015年には次第に東側へと離れていき、2020年には漁場が日本の排他的経済水域の外の公海にまで広がりました。

専門家は日本近海の潮の流れなどの変化が一因とみています。

水産研究・教育機構 冨士泰期 研究員:

「サンマの漁場というのは親潮というものに沿って形成されることがわかっている。ここ数年、そろそろ10年くらいになるが、日本の近くにあまり親潮が差し込みにくい状況が続いています。そうなるとサンマは日本の近くを通らずに沖を通って南下していくような年が最近は多くなっています」

漁場が遠くなり燃料費がかさむなか漁業者に追い討ちをかけるのがロシアとの関係です。

第八珠の浦丸はロシア側が主張する排他的経済水域を通らないよう運航ルートを変更することも視野に入れています。

中島漁業 中島泰成社長:

「ロシア水域をまっすぐ行くのと、ロシアが主張するロシア水域を迂回する形になってくると漁場まで付く時間が+アルファで当然かかる、当然燃油もかかってしまう。その辺は経営上、気がかりなところはありますね。事故のないように一生懸命サンマをとって魚津に帰ってきたい」

例年以上に不安な船出となったサンマ漁。食卓にサンマが並ぶのは早ければ8月末になりそうです。