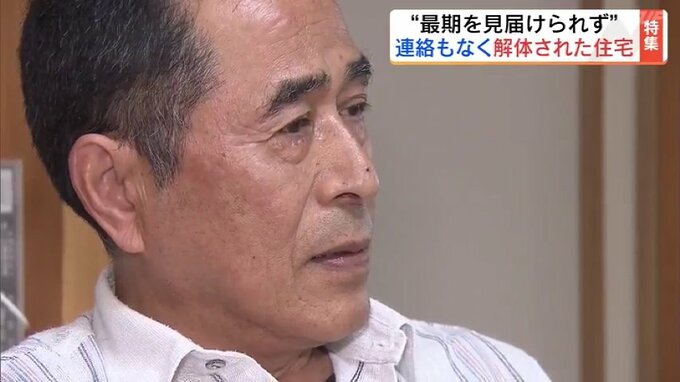

「現在、過去、未来、すべて否定された」

知らされなかった、家の最期。

せめて、それを見届けられれば、自分の中で区切りがついたかもしれないと、今野さんは思っています。

「解体は本当に残酷なシーンだと思うんですけど、精神的には後々、楽になりますよね」

同じ赤宇木地区の中には、解体の対象にならず、家がそのままの人もいます。

「自分は幸運だった」と、今野さんは強調した上で、これから解体する人の中に、自分と同じような思いをする人が出てほしくないと話します。

「現在、過去、未来、すべて否定されたわけで…。もう少しこの……12年も経ってさ、寄り添う姿勢がほしいと思うんですよね」

7月初旬。夏になり家の跡地には、雑草が目立つようになりました。

今野さん「家屋解体したって、所有者は管理しているんだというところを見せたい」

記者「それは、誰に見せたい?」

今野さん「こういうことを起こした人たちにね」

今回、壊されたものは、何だったのか。帰還困難区域にあった家の跡地が問いかけています。

【編集後記】TUF報道部 木田修作記者

帰還困難区域では、そこにあった生活が失われつづけています。その痕跡さえも根こそぎ奪うことになりかねない解体という選択をしたということ、あるいはその場所に人の生活や歴史、文化があったということへの視点が、果たして施工した側にあったのか、疑問を持ち続けています。これまで何度か帰還困難区域の住宅解体について取材してきましたが、その受け止めは人によって異なります。現場を見たい人、見たくない人、解体を望んでいる人、望まないけれど解体せざるを得ない人、その異なる受け止めをほんの少しでも感じることが「寄り添う」ということなのではないでしょうか。

【TUFでは、追加取材を加えたこの住宅の記録を番組で放送します。

『ある家の記録~帰還困難区域 浪江町赤宇木~』9月18日(月)午後3:50放送】