■自宅の解体は残念だが「幸運」

幹線道路から20メートル以上離れた宅地は解体・除染の対象にならない。

幹線道路から20メートル以上離れた宅地は解体・除染の対象にならない。

また、今回の解体では、近所であっても、20メートルを境に、解体されるところと放置されるところができます。邦彦さんは、自宅が解体されることは「残念だが幸運」と複雑な思いを話した上で、地域の分断を懸念しました。

地域の分断を強く懸念する邦彦さん。

地域の分断を強く懸念する邦彦さん。

邦彦さん「20メートルという線引きも疑問だし、同じこんな小さな集落で協力しあって暮らしてきたのに、片や公費解体できるうちみたいな、ある意味で『幸運なところ』があるのに、望んでも解体してもらえないところがある。放置するということは、思い出がいっぱい詰まった家が朽ち果てるのを、生きている間見続けなければならないですね。それは拷問だと思います」

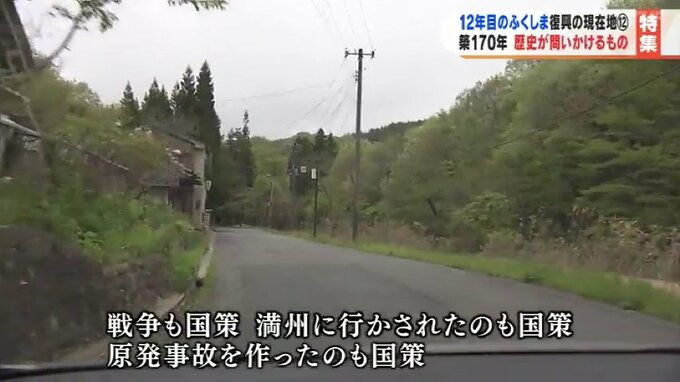

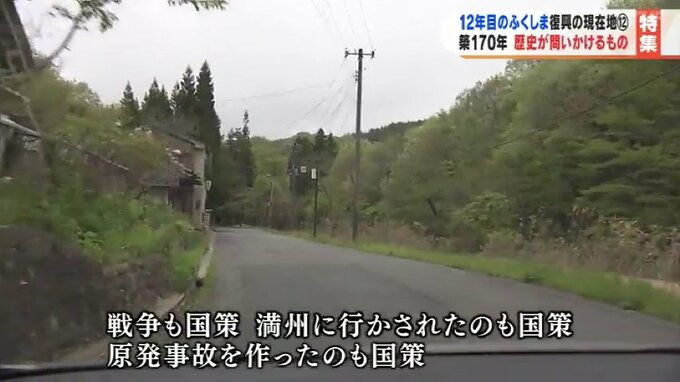

赤宇木には戦後、満州から多くの引揚者が入植した。

赤宇木には戦後、満州から多くの引揚者が入植した。

赤宇木は戦後、満州からの引揚者が入植し、多くは幹線道路から遠い、国有林を切り開いて生計を立ててきました。文字通り、生きるか死ぬかの引揚げを経験した後、赤宇木に入った住民たち。その後も苦しい開墾は続き、志半ばで村を去る人も少なくありませんでした。生活が軌道に乗ったのは、戦後しばらく経ってからだという記録も残ります。

戦争も過酷な引揚げも原発事故も「国策」だった

戦争も過酷な引揚げも原発事故も「国策」だった

邦彦さん「国有林って山ですからね。幹線道路よりもさらに奥ってことですよ。戦争も国策、満州に行かされたのも国策、敗戦で泣く泣く帰ってきたのも国策、で、こういうところに入植したのも国策、原発事故も国策の一部でしょ。そしていま、公費で解体してもらえない。そんな理不尽なことってね……」

父の名前が刻まれた表札を外す邦彦さん。

父の名前が刻まれた表札を外す邦彦さん。

「ツアー」の最後、家族で記念撮影をした後、邦彦さんは、父の名前が刻まれた表札を外しました。言葉はありませんでした。

先祖の遺影とともに記念撮影をした。

先祖の遺影とともに記念撮影をした。

原発事故から11年。いまも続く苦悩と、新たな分断の火種。地域はどこへ向かうのか。赤宇木の歴史とともにあった170年の家が、問いかけています。