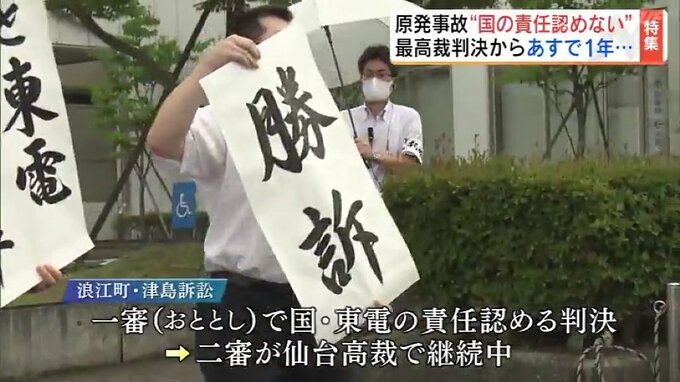

原発事故をめぐる裁判で、最高裁の判決が確定してから、6月17日で1年となりました。福島の生業、千葉、群馬、愛媛の4つの裁判で、最高裁は「仮に国が原発事故を防ぐための措置を東電に義務付けたとしても、事故が発生した可能性が高い」と結論づけ、国の責任を否定する判断が示しました。

この判決は、各地で続く同種の集団訴訟にも、大きな影響を与えています。今回はその一つ、福島県浪江町の津島訴訟の原告に話を聞きました。

津島地区の住民による裁判は、おととし、一審で国と東電の責任を認める判決が言い渡され、仙台高裁で二審が続いています。

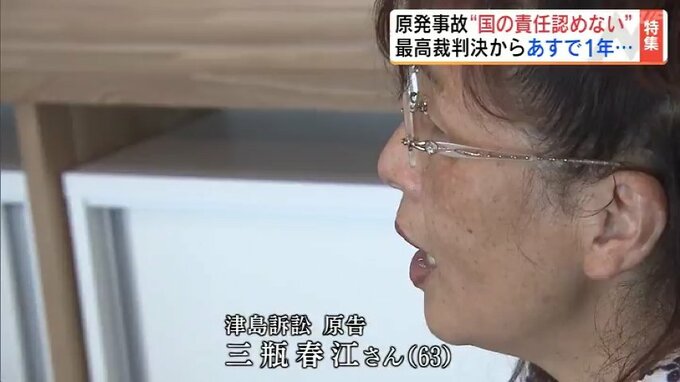

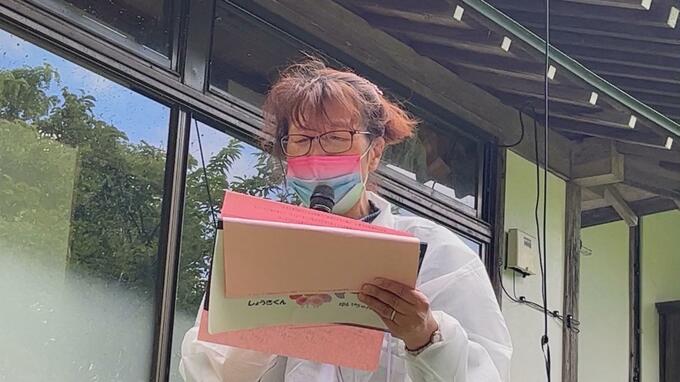

原告の三瓶春江さんは支援者の一人として、あの日、最高裁の前で判決の報告を聞きました。

「まさか国の責任がないっていう判決になるって、もう全然考えてもなかったので……。何でこんなに手のひらを返すように国の責任がないっていうのかなって。だって、結局原発というのは国策であるわけだ」

「国に責任がない」という判断と、ふるさとへの帰還を強く望みながら避難生活を続ける現状に矛盾を感じています。

「国の指示で私たちは強制的に避難をしているわけじゃない。私たちはその責任がない人たち国の指示で動いてるっていう形になってるような気がしてるから……国に責任がない中で、国が私たち避難者に指示をするということの意味がわからない」

津島地区は、今年3月に一部で避難指示が解除されましたが、大部分は帰還困難区域のままです。住民のおよそ半数が参加する津島訴訟では、最高裁判決のあと、原告側は新たな論点を提示した上で、判決は誤りであると主張しています。

5月には、現地進行協議も行われ、三瓶さんも裁判官を前に、「ふるさと津島に帰ることを諦めたかのように思われる不安の方が、どれほど大きいかしれません。そんなことを考えると私の心は張り裂けそうにつらいです」と、避難生活を続けるつらさを訴えました。

一方、東電側はこの日、荒れ果てた三瓶さんの自宅前で、避難先の住宅の価格や支払った賠償額を説明したということです。三瓶さんは「津島よりも現在の暮らしが幸せでしょう。と言われているように思うことが、私の心の傷を深くえぐられます。本当に悔しいです」と、裁判官に伝えました。

改めて、進行協議の場での東電の説明を振り返り「許されないことだ」と、憤ります。

「人として許されるべきことじゃないんじゃないのかなってすごく思ったし。これで原告はどれだけ傷ついてるんだっていうことを、私は何か伝えたかったの」

国や東電の責任を問うことは、この先を生きる子どもたちに、自分たちの経験を引き継ぎ、将来に向けた道筋をつけることだとも考えています。

「私たちの次の世代、子どもとか孫たちの代に引き継がれるわけですよね。そういう状況の中で、私たちは戦いを挑んでいる。(事故の経験を)後世に残すことによって残された子どもたちが、私たちが作った道筋を今度は自分なりに考えて、歩いていくという状況にするための戦いだと思っている」

その思いは、津島訴訟の原告団にも共通しています。

「私たちは負けようが、負けまいが、うっすらでもね、雪の上をね、歩いて足跡をつけるように。足跡がついたとしても、埋まってしまうかもしれないけれども、でもその道筋を作んなくちゃいけないっていう。そういう使命感はみんなが持っている」