「この踊りを絶対披露したい」学生の熱意

この日、学生たちの踊りに先立ち、シンポジウムも開かれました。ここに至るまで、三瓶さんは、県外の学生への継承に悩んだといいます。

三瓶会長「何とか津島の若い人たちに後継してもらえば一番いいんですが、震災前ですら集まらなかったのに、震災後、集まるということはほとんど不可能だと。それで、東北学院大学の学生さん、県外までいっちまうんだけど、これでもいいかというような、不安と抵抗というのも、だいぶ私もあって悩みましたけど、どこかで、若い人たちに継承しないとこれは続かないと」

また、金子准教授も、民俗学の視点から「まったく新しい試み」だと話します。

金子准教授「これはまったく新しい試みだと私は感じています。民俗芸能というのは、ある土地と深く結びついて伝承されてきました。その土地に集落の方々が磨いてきました。今回、震災という大変不幸な出来事があって、集落が維持できなくなったときに、それをいったい誰がつないでいくのかというまったくいままでにはなかった課題が出てきたわけです」

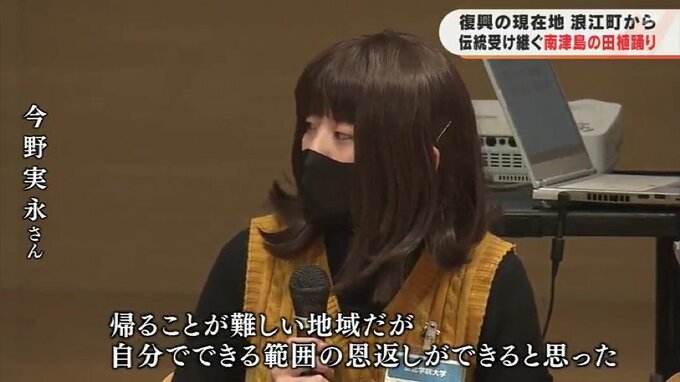

一方、実永さんは、震災後、初めて踊った際に、住民から言われた「ありがとう」という言葉が、いまの原動力になっています。

今野実永さん「何か恩返しができないかなと考えたときに『ありがとう』と言われた瞬間、この形だったら自分で、帰ることが難しい地域ではありますが、自分でできる範囲の恩返しができると思った」

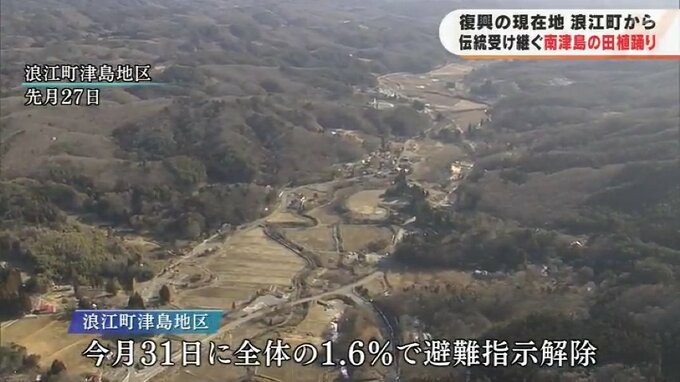

南津島を含む津島地区では、3月31日に、一部で避難指示が解除されますが、範囲がごくわずかなため、今後も地域の困難な状況は続きます。

田植踊りに戻る伝統を守ってきた保存会の熱意と、それを受け継ぐ学生の熱意。1つになった熱意が目指す目標は、同じです。

三瓶会長「いつか津島で披露できる夢を持ちながら、実永さんと学生さんたちが本気になってやっていただいています」

今野さん「この踊りを津島で絶対踊って、津島に披露したいなと思います」

いつか、津島で。保存会と学生の二人三脚は、これからも続きます。