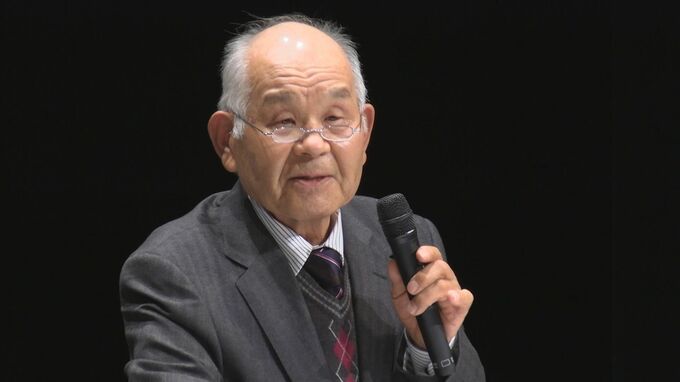

講演で伝えた、ふるさとに帰れなくなった“悲しさ”

壇上に立った義人さん。震災直後に国の説明会で「百年は帰れない」と言われたことが、制作のきっかけだったと話しました。そして、会津地方に避難していたころ、保養のために森を散策した際のエピソードを紹介しました。

今野義人さん「途中に大きな碑があったんです。そこの文面を見ていたら、ここには大きな集落があったんだけども、ある災害でみんななくなってしまったと。そのときに『100年は無理だろうな』という言葉を思い出して、ああ、我々の地域も、この碑一つで、なくなってしまうのかなという危機感を感じたんです」

記録誌の制作とともに、10年にわたって、赤宇木の放射線量の測定も続けてきた義人さん。2013年に赤宇木は帰還困難区域に指定され、ふるさとは一層、遠のきました。測定した記録を紹介しながら、当時を振り返りました。

今野義人さん「平成25年の4月1日、我々が一番驚いたのは、2年おかれまして、帰還困難区域に指定されたんです。もう許可証がなくては入れなくなった。想像がつかなかったんですが、先祖たちが数百年、数千年と培ってきた我がふるさとを見るということができなくなってしまったという悲しさが自分の気持ちにありましたね」

なぜ、ふるさとにこだわるのか。東京の人たちを前に、義人さんはこう話しました。

義人さん「私たちはなぜ、赤宇木というところに執着するのかとよく聞かれるんですけども、先祖たちが、長年、1000年も昔からそこで生活をしてきたというところに、私たちは申し訳なさを感じたというところがあったね」

義人さんの言葉は、東京の人に、どう響いたのでしょうか。

講演を聞いた人「知らないことがすごく多いなって。本当に自分が意に沿わない形で、住めなくなったということは、家とかみんなあるのに、原発のことで住めなくなったということは悔しいだろうなと思う」

講演を聞いた人「やっぱり新聞を見てたり、テレビを見てたり、いくら見ていてもやっぱりわからない。現場に行って実際に空気に触れて初めて、こういう被害だったんだって初めてわかる。そんな気がしましたね」

震災と原発事故から14年。義人さんはいまも、原発事故の被害を伝えながら、記録に残さざるを得なかったふるさとに帰ることができるようになる日が来ることを待ち望んでいます。

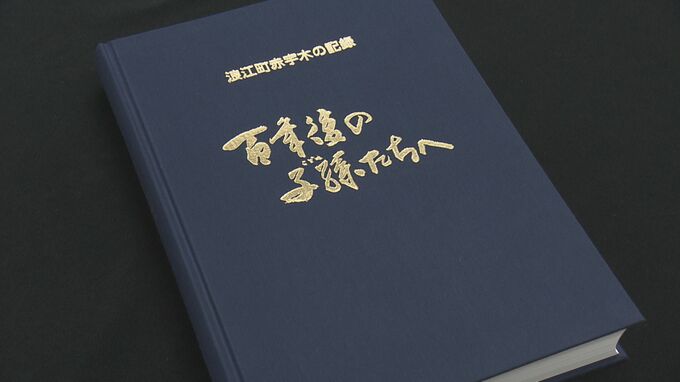

この記録誌は、非売品で、県内の図書館の一部で、閲覧できるということです。