宮城県内も6月には雨の季節を迎えます。特集は、去年7月の大雨で氾濫した大崎平野を流れる河川についての研究者の分析です。歴史を遡ると見えてきた河川の水害リスク。

東北大学災害科学国際研究所 高橋尚志 助教

「今回破堤・氾濫が発生したような場所は沖積低地と呼ばれる地形。約1万年前に河川の堆積作用などによって形成されてきた」

4月、4年ぶりに東北で開催された震災対策技術展。去年7月の大雨で氾濫した河川について、河川地形学が専門の東北大学災害科学国際研究所、高橋尚志助教が講演しました。

東北大学災害科学国際研究所 高橋尚志 助教

「鳴瀬川と江合川、2つが作った低地。氾濫が生じたのは宮城県北部の大崎平野という場所になります」

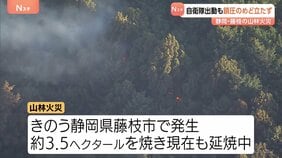

氾濫した河川のひとつ、宮城県美里町の鳥谷坂地区の近くを流れる出来川では、堤防が決壊し、周辺の水田などが広い範囲で浸水しました。去年7月13日から16日にかけて上空の寒気や前線の影響で、県内は大雨となりました。大崎市古川では、観測史上最も多い最大1時間雨量74.0ミリの非常に激しい雨を観測。わずか4日で平年の7月の2.3倍にもなる392ミリの雨を観測しました。

今野桂吾 気象予報士「出来川の堤防が決壊した所に来ています。今も大型の重機で、堤防の復旧作業が行われています」

宮城県は、大雨で上流から流れてきた堆積土砂の撤去を行っていて、復旧工事は今年度中に完了する予定だということです。この出来川について、氾濫したのは大雨だけが理由ではないと高橋助教は指摘します。