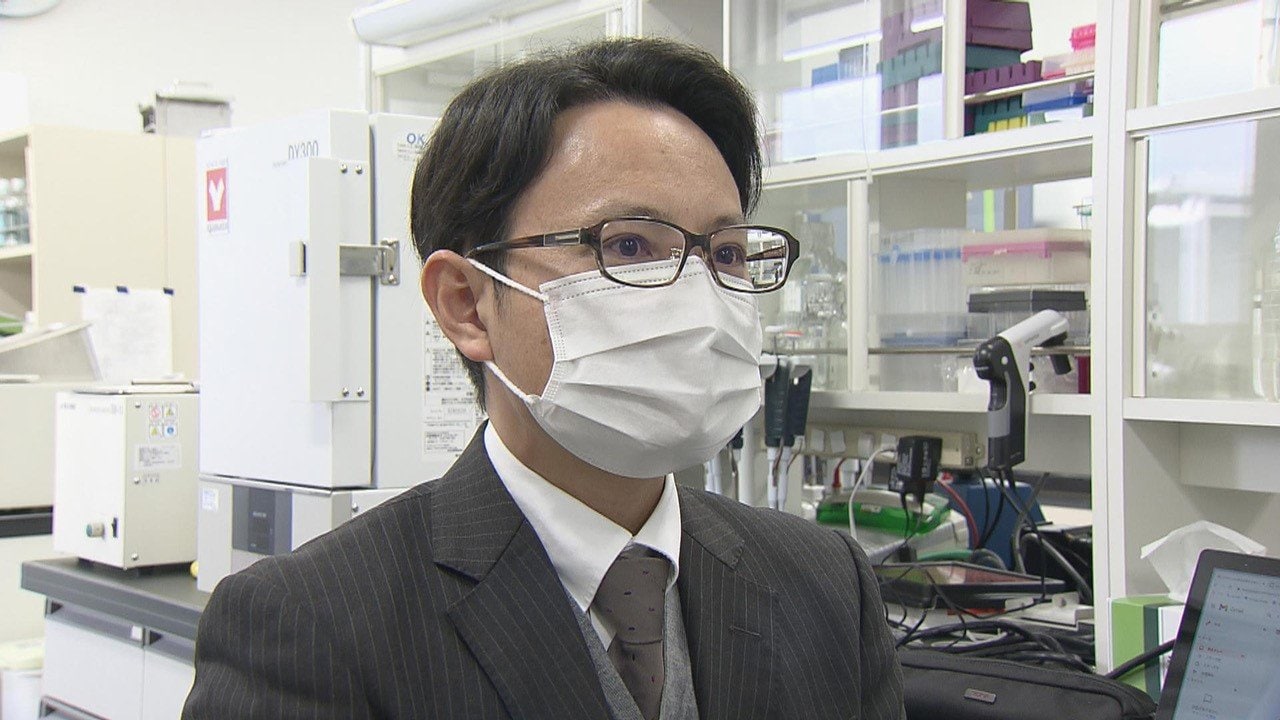

下水調査で新型コロナの感染者数を予測している研究グループが中心となり、東北大学に「下水情報研究センター」を設立しました。今後は自治体からの依頼で現地調査や情報の活用方法を提案するなどして研究の活用を目指します。

東北大学大学院 佐野大輔教授:

「ずいぶん長く、仙台市と協力して下水中のウイルス調査をやってきて、この方法は他の色んな地域で活用可能だと思っている」

下水情報研究センターを設立したのは、東北大学大学院の佐野大輔教授の研究グループです。この研究グループは、仙台市内で採取した下水から新型コロナのウイルス濃度を解析し感染者数を予測しています。

東北大学大学院 佐野大輔教授:

「(新型コロナが)仮に5類相当に変わるとすると、今のように日々感染者数が報告されるという状況は変わる。下水を見ていないと感染状況がわからないということになるので、どの自治体にとっても下水調査の価値は上がる」

15日、設置された研究センターは、下水調査の情報を広く活用するため、自治体からの依頼があった場合、その地域で下水サンプルを採取し感染状況などについての情報を提供するほか、情報の活用方法についても提案します。

東北大学大学院 佐野大輔教授:

「例えば観光が重要な自治体の場合には、感染が落ち着いてきたときに、本当に収束しているのかということが下水を見ればわかる。定期的に週何回どこでサンプリングして分析すればいいかなどを一緒にやっていくことが出来ると思う」

また、、自治体がイベントを開催する際などにも下水情報を活用できると見込んでいます。

東北大学大学院 佐野大輔教授:

「(イベントの)開催可否や規模、実施する場合の感染対策のレベルを決める時があると思う。そういうときの材料の一つとしては価値が高いと思う」

地形や下水システムによっては調査がしづらい地域もあるということで、サンプルの採取頻度と採取場所などは自治体と協議するということです。