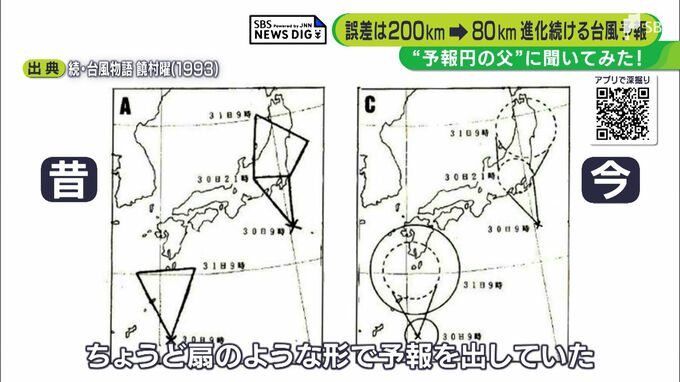

40年前は1日先しか予想できず 誤差も200キロ…

<気象予報士 饒村曜さん>

「扇形というか、台風が右に行くとこの線、左に行くとこの線ということで、ちょうど扇のような形で予報を出していた。速度についてはわからないのでいい加減に線を引いていた(笑)」

台風の予報を劇的に進化させたのが、気象衛星「ひまわり」です。1977年「ひまわり」が撮影し、初めて地球に届けた雲の写真は白黒でした。あれから40年。「ひまわり」の進化とともに、カラー画像となり、台風の進路予報は精度が飛躍的に向上したのです。

<気象予報士 饒村曜さん>

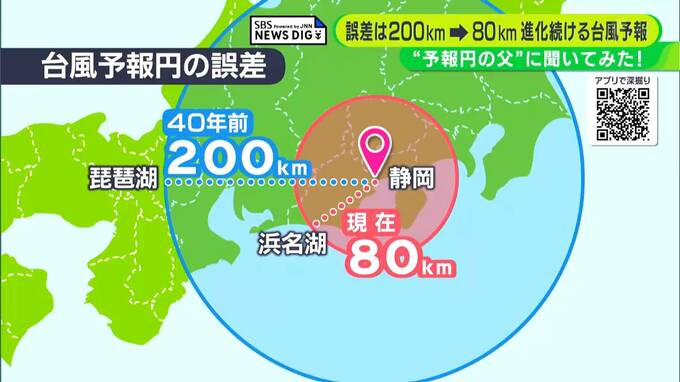

「予報円が最初に採用された昭和57年頃だと、進路予報が24時間先、つまり1日先までしか予報できない。それでも誤差は200キロぐらいあった。それがいま、台風の1日先の予報だと誤差は80キロぐらい」

予報の誤差、つまり予報円の大きさが40年前は、関東から滋賀県の琵琶湖ぐらいまでがすっぽり入るほどの範囲だったものが、いまでは、静岡県ほどの大きさまで小さくなりました。

<気象予報士 饒村曜さん>

「(『ひまわり』は)日本付近だけに関していうと10分ごと。10分ごとに観測をして、きめ細かい雲の動きなどが分かり、台風周辺の雲の詳しい分布も計算できる」

これによって、台風6号のような細かな動きも正確に観測できるようになったのです。ところで、この中心の線、どうやって決めているんでしょうか。

<気象予報士 饒村曜さん>

「正確にいうと、台風の気圧が一番低くなる点を台風の中心と呼んでいる。多くの場合はほとんど台風の目だが、目のどこかというと、中でも一番気圧が低い場所を中心と呼んでいる」

饒村さんによると、台風の中心は必ずしも台風の目とは限らないというのです。日々進化を続ける日本の台風予報。わたしたちは、情報のどこに気を配ればいいのでしょうか。饒村さんは、台風の中心位置も重要ですが、雨と風の広がりがポイントだといいます。自分の住んでいる地域がどのぐらいから雨が強くなるのか、風が強くなるのか、このことを意識した上で、警戒してほしいと話します。