アルゼンチンの優勝で幕を閉じたFIFAワールドカップ。その大舞台で日本代表のゴールマウスを守ったのが権田修一選手(清水エスパルス)です。躍進のワケや、W杯を通して、感じた日本サッカー、さらに、エスパルスに必要なことを聞きました。

W杯で、ドイツ・スペインと強豪を破り、グループリーグを突破した日本代表。

<サポーター>

「本当に感動しました。言葉にならないというのが、こういう感覚というのを感じた」

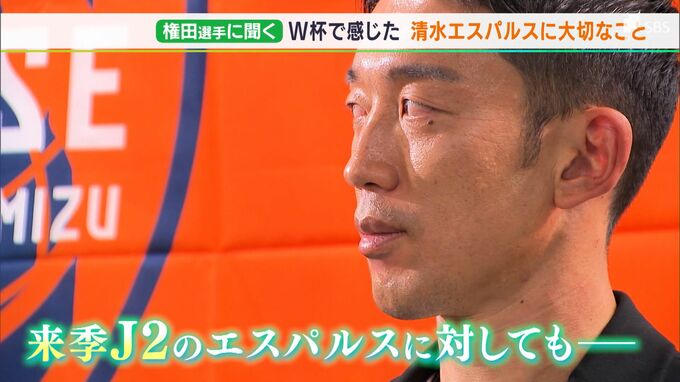

クロアチアにPK戦の末敗れ、ベスト16の壁は惜しくも越えられませんでしたが、日本中に勇気と感動を与えました。その立役者となったのが、清水エスパルスのGK権田修一選手です。

権田;正直、ベスト8以上に行きたかったが、みなさんに感動を届けられたことはうれしく思う。

4試合すべてでゴールを守り、日本のピンチを何度も救いました。権田選手に話を聞くのは、元アトランタ五輪代表で、J3グルージャ盛岡の監督に就任する松原良香さんです。

松原;エスパルスが降格した直後のW杯でハイパフォーマンスを見せられたのはなぜ?

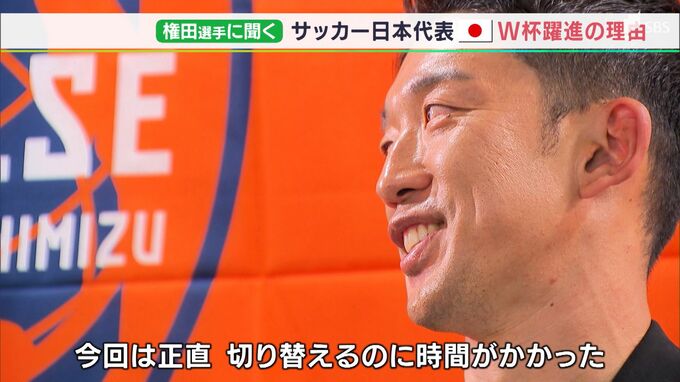

権田;今までは直前のJリーグで負けても、パッと切り替えられたが、今回は正直時間がかかった。ただ、そこは静岡を含め、全国の応援してくれる方に失礼になってしまう。エスパルスが降格して元気のない姿を見せるのは絶対にダメだと思ったので、向こうでW杯の空気を感じながら、初戦までには切り替えることができた。

そして、迎えたグループリーグ初戦のドイツ戦。権田選手は前半、ペナルティエリアで相手を倒し、PKを献上。先制を許したものの、その後は神がかり的なセーブを連発し、逆転劇のきっかけを作りました。

権田;「うわー、マジか」と思ったし、失敗したことって引きずる。ただ、引きずると絶対ミスって連鎖しやすい。普段から失点した後に、悔しいし、何ができたか考えるが、目の前の試合に勝つことを考えると切り替えることが最善の方法になる。普段からそういう意識でやっていたのが、W杯でも出せたのはよかった。

エスパルスの降格、さらにドイツ戦でのミスからうまく切り替えた権田選手。今回グループリーグを突破できたワケは、日本代表全員の人間力にあるといいます。

権田;多分、あそこ(コスタリカ戦、0‐1で敗戦)で崩れても、おかしくない。ダメージが大きかったので。ただもう一度踏ん張って、「ここでスペインに勝てば上に行けるんだ」という気持ちを持って、選手・スタッフ含めて60人が3日間しっかり準備をして戦えたのが、日本代表の素晴らしいところだった。

人って強い人ばかりじゃない。弱い人はその時の感情で行動したり、下を向いてしまう。今回の代表チームは、一人一人が人としてしっかりしていた。それが一つになれた大きな要因だと思う。

松原;今までのベスト16と大きく違うのが、サッカーの価値を教えてくれたところにあると思う。

権田;W杯というレベルの高い場でドラマチックな試合をしたのが、みなさんの感情を揺さぶったと感じる。強い気持ちを持って戦うことは誰にでもできると思ったし、それを見せられたと思う。

しかし、今回も「新しい景色」をみることは、できませんでした。次のワールドカップでベスト8に進むために日本がやるべきこととは。

権田;ベスト16で日本は盛り上がる。ベスト16でスペインは叩かれる。いまは盛り上がっている状況を継続させることは大事だが、より皆さんの見る目が厳しく正確になることが大事。日本サッカーが成長していくためには、選手、サッカー協会、スタッフだけじゃなく、日本人がもっとサッカーを理解できる環境を作ることが大事。

さらに、来シーズンJ2で戦うエスパルスにも提言が。

権田;目標値に対して努力することの必要性を感じた。ドイツ・スペインに勝つと思っていた人は少ないと思うが、僕らは本気で勝つために努力した。その結果、なんとか勝てた。それが引き分けでいいよと言っていたら、絶対に勝てなかったと思う。エスパルスは来季J2で戦うが、J2で戦う時にどこを見るかが大事。J2に合わせたサッカーをして、結果を出してOKじゃなくて、何を目指すのかを明確にして戦うことが必要。

今回、ベスト8を目指したことでベスト8に行けなかった。だとしたらエスパルスはJ1に上がるじゃなくて、2024シーズンACLに行く・優勝するとか、チーム・クラブとして基盤を作らないと、1年でJ1に上がれたとしても、また残留争いをするクラブになる。そこは大事になると思う。