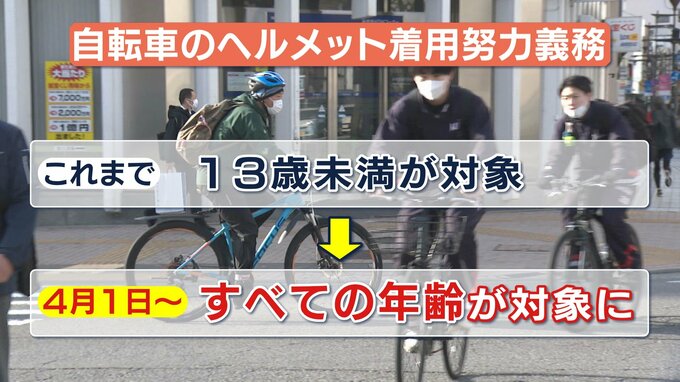

道路交通法の一部改正により、これまで13歳未満の子どもが対象だった自転車のヘルメット着用の努力義務が、今週末の4月1日からすべての年齢に対象が拡大されます。

努力義務とは何か?ヘルメット着用の効果は?

法改正でどう変わるのか取材しました。

ずらりと並んだ様々な種類の自転車用のヘルメット。

スポーツタイプのものから…つば付きのものまで。

一見、帽子に見えるこちらもヘルメットなんです。

松本市のイオン南松本店で長野県警が25日、市などと連携して開いた自転車のヘルメットの着用推進イベント。

訪れた人たちは4月からのヘルメット着用の努力義務化に向けて、購入などを検討していました。

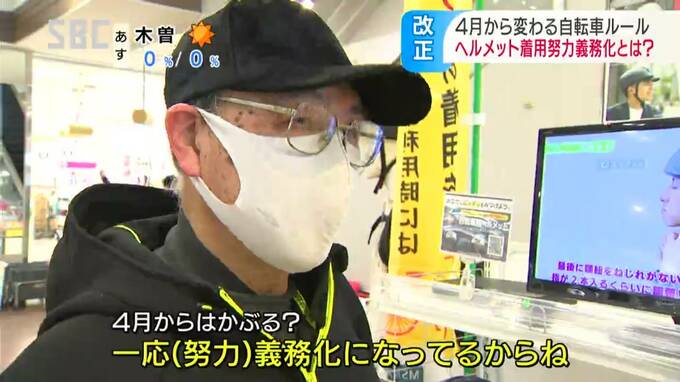

(買い物客)「今はかぶっていない」「(4月からはかぶりますか?)一応(努力)義務化になってるからね」

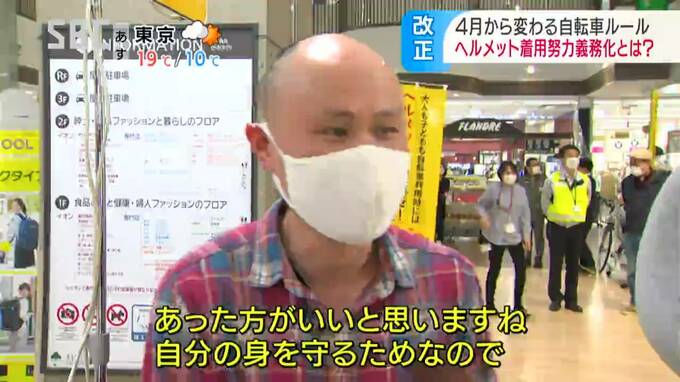

「あった方がいいと思いますね…自分の身を守るためなので」

「ヘルメットは被ろうと思います」

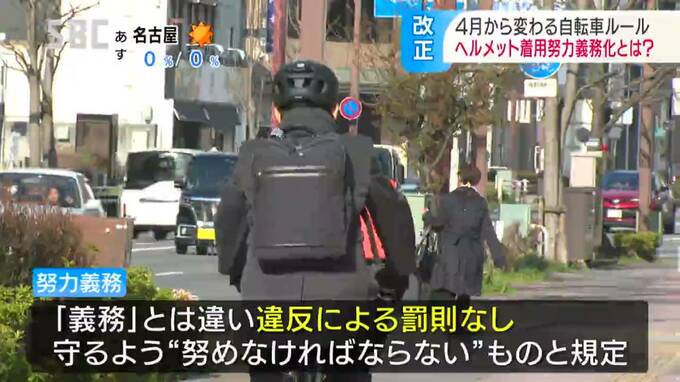

努力義務化でどう変わるのか。

努力義務は、「義務」とは違い、違反による罰則はありませんが、守るよう努めなければならないものとして規定されています。

県警では死亡事故を防ぐため、ヘルメット着用の重要性を指摘します。

(長野県警交通安全対策室 島田剛行室長)「自転車は大変便利な乗り物ですが、交通事故の衝撃を体に直接受けてしまうという危険な面があります。ヘルメットをかぶることは命を守ることに直結します」

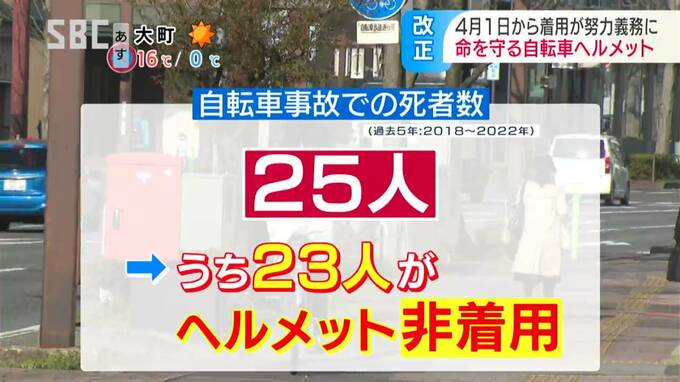

県警によりますと、去年までの5年間に起きた自転車が絡む死亡事故のうち、頭部を損傷したケースはおよそ半数に及んでいます。

亡くなった人は25人。

このうち23人はヘルメットを着用していませんでした。

今回の法改正には、自転車の死亡事故が全国で多発する中、ヘルメットで命を守ろうという狙いがあります。

では、ヘルメットにはどれほどの効果があるのでしょうか?

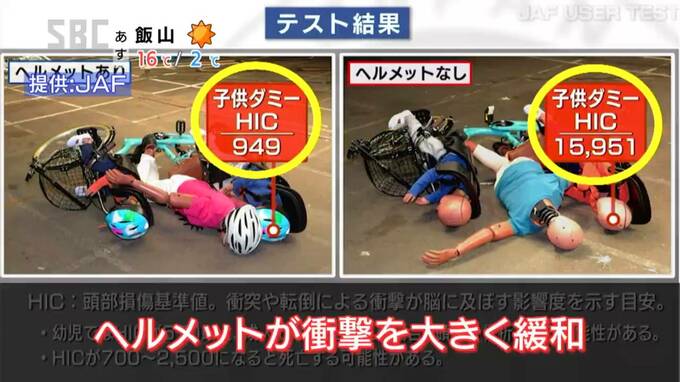

ヘルメットを着用しない状態で交通事故が起きた場合、自転車同士がぶつかり、乗っている人は頭から落下しています。

頭部に直接衝撃が加わり、HICと呼ばれる頭部挫傷基準値は、死亡する可能性がある700から2500を大きく上回っています。

一方、ヘルメットを着用した場合は、着けていないときの数値と比べると、衝撃が大きく緩和されていることがわかります。

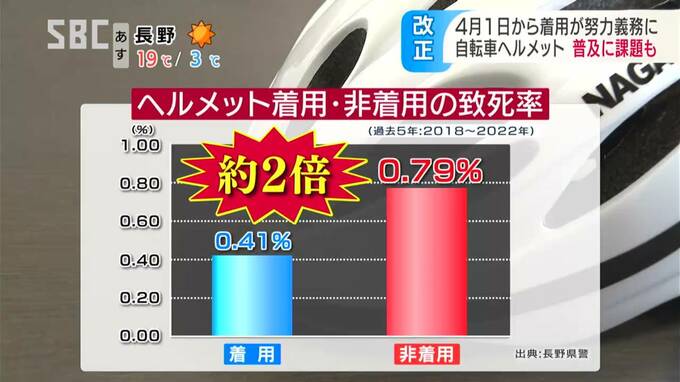

(県警・交通安全対策室)「ヘルメット非着用者の致死率は着用者の約2倍高いというデータがありまして、ヘルメットをかぶることで交通事故の被害を大きく減らすことができます」

県警がヘルメットの着用率を調べたところ、去年(2022年)の数字は18.1%。

おととし(2021年)までは13%台で推移していて、努力義務化に向けて着用率は上がってきています。

しかし、裏を返せばまだ8割以上の人が着用していないとも言えます。

(県警・交通安全対策室)「着用努力義務化をきっかけとして、車に乗るときのシートベルト着用が常識であるように、自転車に乗るときのヘルメット着用が常識になるよう取り組みをしっかりと進めたい」

命を守ることにつながるヘルメットの着用。

県警は、引き続きイベントなどを通してその効果をPRし、着用を呼びかけていくことにしています。