「今年は雪が多そうですね」

記者が生活する長野県北部は、冬季オリンピックを開催した雪と氷のエリア。

雪の多い今年は、多くのスキー客や温泉を楽しむみなさんがやってくることと思いますが、楽しいお休みを過ごすために、雪道に慣れていないドライバーにこれだけはお伝えしたいことを、2回にわたってお伝えします。(全2回の2回目)

◎雪道の走り方 エンジンブレーキをうまく使って

雪道で一番気をつけているのは、下りのカーブです。加速していくのでカーブの途中でもブレーキを踏みたくなりますが、車の後ろが滑り出してヒヤリとしたことが何度もあります。

オートマチック車では、通常走行で使っているDのほかに、SやBのレンジがあります。説明書にはBはブレーキ、Sはスポーツと書いてあることが多いのですが、どちらもエンジンブレーキがDレンジよりも強くかかります。雪があまり降らない地域の教習所でもあまり教えられていませんが、雪の下りでは特に有効です。

フットブレーキはカーブに入る前に減速を終えるイメージで。乾燥した道路よりも早いタイミングで何度かに分けてブレーキを踏んで「タイヤを止めないで回転を落としていく」イメージです。

その他にも、交差点の横断歩道、橋の上、踏切の停止線付近なども滑りやすい注意ポイントです。いつもよりブレーキはいつもより早く、アクセルはゆっくりが雪道、凍結路を安全に走るコツです。

◎一晩クルマを停めるときには

長野県北部など豪雪地帯では、一晩で何十センチも雪が積もることがあります。

クルマを屋外に駐車するとき、翌日のトラブルを防ぐためやっておきたいことがあります。

まず、サイドブレーキは引かない。サイドブレーキのケーブルが凍り付いて戻らなくなることがあるからです。平らなところでは変速機をパーキングに入れて駐車します。現在は電動パーキングブレーキの車も増えていますが、日産自動車では「寒冷時に電動パーキングブレーキをかけると、パーキングブレーキが凍結し、解除できなくなるおそれがあります」としています。

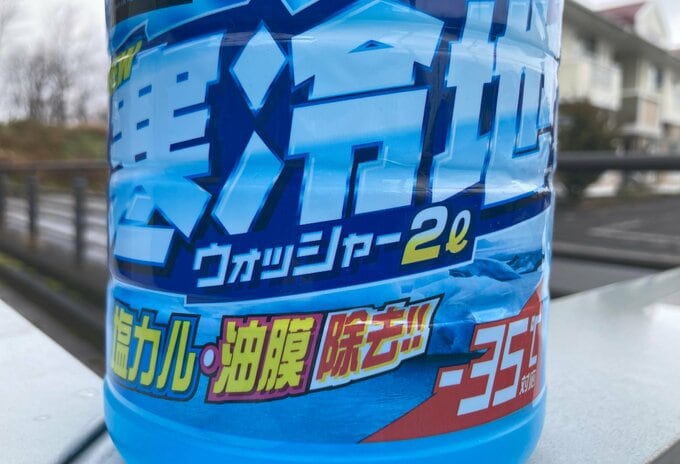

次に、フロント、リアのワイパーを上げておきます。ワイパーのゴムがフロントガラスに凍り付くことを防ぐためです。ワイパーと言えば、ウォッシャー液が凍ることがあります。寒冷地用では、マイナス30度まで凍らないものが、カー用品店などで売られています。原液で使うのか希釈するのか説明を読んでみてください。

雪はなくてもフロントガラスが凍っていた時は、エンジンをかけて暖房を入れてもなかなか溶けないものです。解氷スプレーなども売っていますが、スクレーパーでかき落とすのが一番確実です。お湯をかけてはいけません。ガラスが割れるおそれがあります。