線路を走るバス「DMV」は「観光客誘致」だけが目的ではなかった!

高知県との境にある海陽町は、2020年までの5年間で人口が約1割減少しました。高齢化率は46.3%と、公共交通を必要とする人が多い町です。

DMVは、人を呼ぶことで路線の維持に貢献できるだけでなく、「災害時にも活用できるのでは」と考えられています。

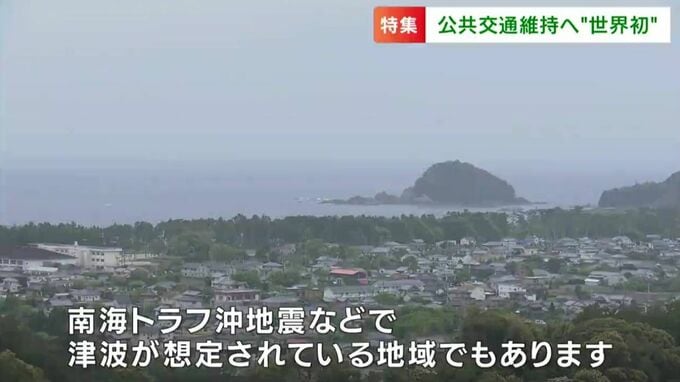

(阿佐海岸鉄道 大谷尚義さん)「後ろを走っている国道55号線が主要道路なんですけども、大きな道路はこの1本しかありません。南海トラフ沖地震など、津波が想定されている地域でもあります」

「DMVが今走っている阿佐東線は、高架路線になっています。どちらかの道がだめでも、鉄路もしくは道路のどちらかが大丈夫であれば、そちらの道を使って支援等に走れる、ということも見込まれています」

徳島でも、代替交通への切り替えの議論が持ち上がっている地域もあります。

徳島県「現時点では、公共交通を維持していかなければいけない」

一方で、「一度なくせば簡単には戻せない」のが鉄道です。海陽町では、遠方へのアクセスなどから、現時点では鉄道を守りたいとの声が多くを占めていて、県もその意向に沿った交通政策を進めています。ただ「将来的には変化があるかもしれない」と担当者は話します。

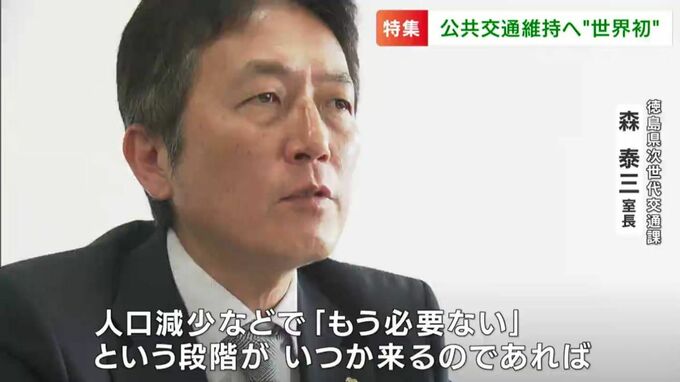

(徳島県次世代交通課 森泰三 室長)

「人口減少等で『もう必要ない』という段階がいつかの時代に来るのであれば、ずっと『どういうものが地域にとって大事なのか』考え続けていく、もう終わりがないのかなと」

「現時点では、『公共交通を維持していかなければいけない』という段階にあると考えていますので、今あるものを有効に連携させて、最も地域にとって利便性の高い公共交通を、次の世代まで残していく」

利用者が減る過疎地域では、「大量輸送」というかつての役割を終えつつある鉄道です。こうしたなか、「新たな価値」を加えることで、交通網維持への道を見出した地域があります。

公共交通の再編に関する法律が可決 専門家「積極的な議論を早く」

【解説】

公共交通についてですが、岡山県ではJR芸備線が大きな赤字を抱えています。

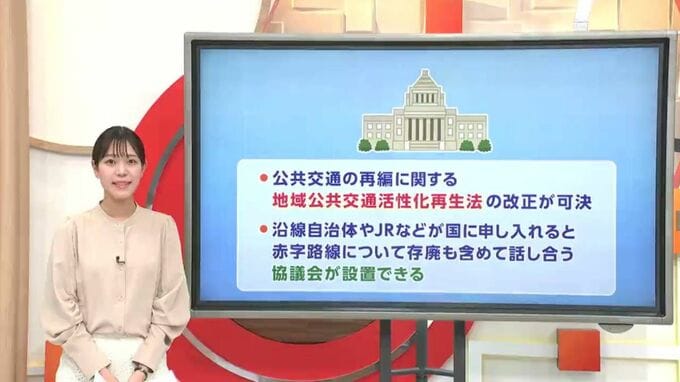

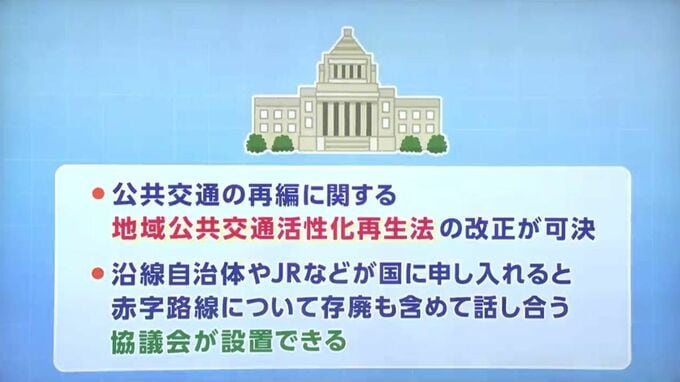

そんな中、国会では公共交通の再編に関する法律が可決されました。この法律によって、赤字ローカル線について「利用促進を図り維持していくのか」「バスなどの代替交通に切り替えるのか」などを、自治体や国など交通事業者が話し合う協議会を、要望があれば国が設置できるようになります。

法律はこの秋にも施行される見通しで、「再編も見据えた話し合い」がより一層進むとみられます。

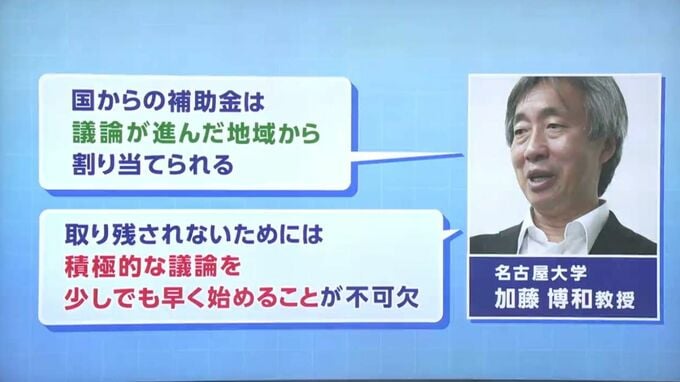

公共交通に詳しい名古屋大学の加藤博和教授は「国からの補助金は、議論が進んでいった地域から出ることになる。積極的な議論を少しでも早く始めることが、取り残されないために不可欠だ」と話しています。