伯備線に過去こんな列車が走っていた?! お宝画像ザックザク

「伯備線」で検索して、まず出てきた記事は、今から遡ること51年前の1972年。「伯備線に最後のSL・三重連が走った」というニュースです。

あの元大洋ホエールズ(現・横浜DeNAベイスターズ)の「スーパーカートリオ」の1人、ファミスタ87でもお世話になった屋舗要さんのお父様も撮影に訪れたという情報をよその局のテレビ番組で観た覚えがある、「さよならSL三重連」の映像が、RSK山陽放送に残されていました。

今でも「やくも」を撮りに来る人は多いとは聞きますが、その比じゃない!【画像⑪】のように、山の斜面をビッシリとカメラマンが埋め尽くしている~!その時の模様は、そのうち弊社の「RSKイブニングニュース・YouTubeチャンネル」にも掲載しようと思っています。

ところであんた、さっきから伯備線、伯備線と言ってるけど、そもそも「伯備線」って何かね。。。まず、伯備線がいつ、そして何故このルートで開通したのかを紐解いていきましょう。

まず伯備線の「伯」は山陰の伯耆地方、「備」は山陽の備前・備中・備後地方から1文字ずつ取っています。

そしてその歴史について、「鉄道図書の宝庫」と呼ばれる岡山県立図書館で片っ端から文献を調べたところ、伯備線は、なんと備中松山藩(現在の岡山県高梁市)の幕末の漢学者・山田方谷が、1873年(明治6年)に「玉島港(倉敷)と米子港とを結ぶ『車路』の開設」を提言したことが発端だったそうです。

その「車路」がいつしか「鉄路」に変わり、伯耆大山から「伯備北線」が、倉敷から「伯備南線」が作られ、1928年に新見で繋がった...これが「伯備線」の始まりでした。

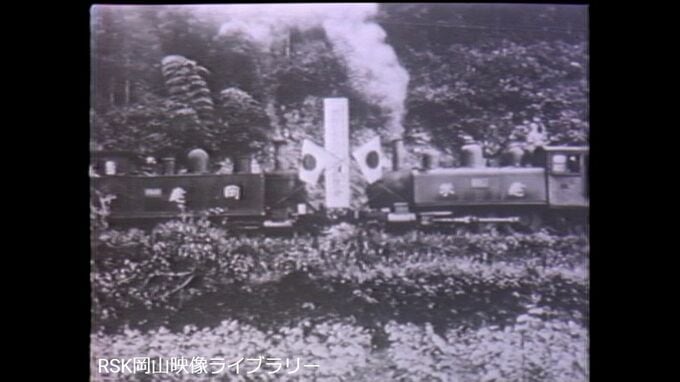

【画像⑫】は、弊社映像ライブラリーに残されていた、1928年の岡山県新見市付近でのレール締結時の写真です。

1950年代 岡山~米子間の移動は「快速だいせん」で4時間弱

ちなみに岡山~米子間の移動は、昔はどれくらい時間が掛かっていたのか、これまた岡山県立図書館で、まずは1956年の時刻表を繰ってみました。

当時は伯備線を走る唯一の優等列車が「快速だいせん」で1日1往復。岡山~米子間の所要時間は、現在の倍近い3時間52分掛かっていました。

そりゃ当時は【画像⑬】のような「客車」全盛期で、東京~大阪間も「特急つばめ」が8時間かかっていた時代なので、「まぁそんなもの」なのでしょう。

新幹線の登場で「伯備線もスピードアップを!」の声が

ところが、大きく潮目が変わるのは、1960年代に入って来てからです。当時の原稿を検索すると、「伯備線のスピードアップを望む声」がどんどん増してきていたようです。

その背景には、超特急「ひかり」が東京~新大阪間を3時間10分で結ぶようになるなど、新幹線の登場が鉄道に革命的な速さをもたらしたからに他なりません。当時の伯備線に関する弊社の記事は、以下の通りです。

「昭和40年代に入って山陽新幹線の構想が本格化すると、山陰地方の人たちから『山陰側にも高速鉄道を』という要望が強くなりました」

「巨額の建設費と維持費のかかる『新幹線』を、山陰側に通すことはすぐには出来ないと考えた運輸省と国鉄は、伯備線の規格を高め、レールを大きくし、カーブも緩やかにして電化することにしました」

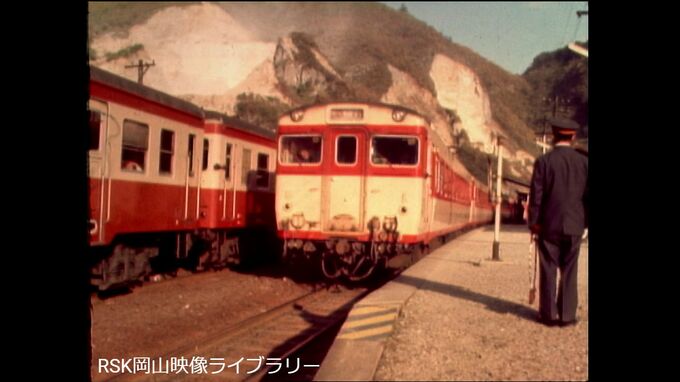

その頃の主力は、引っ張り出した映像では【画像⑮⑯】のような気動車ばかり。スピードには限界があったのです。