日本で生活する外国人が増える中、行政の窓口などでの対応にも配慮が求められています。高松市の職員を対象に、私たち日本人でも戸惑うことのあるいわゆる「お役所言葉」ではなく「やさしい日本語」でという研修会が開かれました。

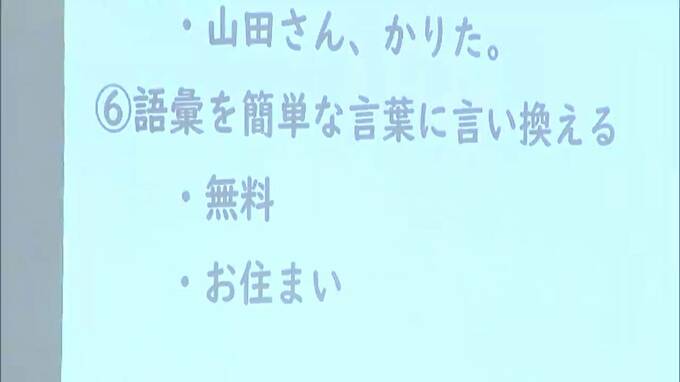

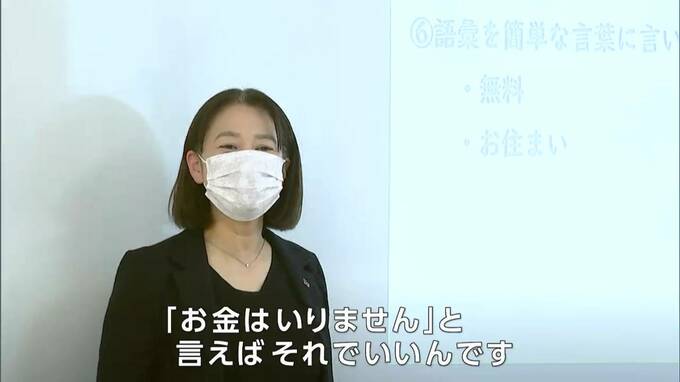

「無料相談の『無料』、簡単な言葉で言い換えるとどうでしょう?」

「『お金はいりません』と言えば、それでいんです。普段より『やさしい日本語』で」

高松市の職員を対象とした研修会です。行政の手続きについて、「外国人にどう説明すれば伝わるのか」、窓口などでも分かりやすいコミュニケーションが求められています。

(高松市の職員)「漢字を並べて話すことが多いので、日本人相手でも理解していただけないこともたまにあるので、そういう意味では外国人の方はより難しいのかなと、行政の手続きとかすごく難しいと思うんですよね」

行政の担当者や政治家が使うことが多いいわゆる「お役所言葉」

(岸田文雄首相)「肯定も否定もしないということだと認識をしております」

日本人でも、その意味がすぐに理解できないこともあります。

「101番地 地か 地 あってる」

そんな難しい言葉を使わずに、留学生を相手に引っ越しの手続きについて説明するワークショップも開かれました。普段より「やさしい日本語」を意識すればするほど、戸惑ってしまうことも。

「家に…家変わられる、変わる、変わるんです」

「家は高松市?」「高松市です」「じゃあ高松市から…どうしようかな」

(インドネシアからの留学生)「言葉は優しいです。だからわかります。わかりました」

(高松市の職員)「専門的な言葉は使えないので、言い回しとか」「ちょっと片言に」「なかなか難しいです」

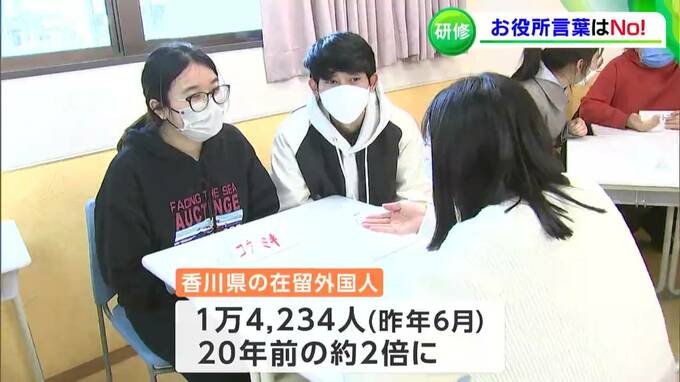

香川県で生活する外国人は1万4千人以上と、20年間で約2倍に。

コミュニケーションの行き違いからトラブルにならないためにも、「お役所言葉」ではない歩み寄りが必要です。

(穴吹ビジネスカレッジ日本語学科 畑ゆかりさん)「マニュアル的なところで言えば、相手は理解できるというものではないので、やはりちょっと相手に配慮した『やさしい日本語』が必要とされているのかなと」

文化の違いがある中でのコミュニケーション。外国人が増えるいまだからこそ、やさしい日本語が求められています。